「いい年をして、下の世話をしてもらうのが情けない…」

「トイレの失敗が、一番精神的にこたえる…」

そのお気持ち、痛いほどお察しします。そして、あなたがそう感じてしまうのは、これまでご自身を厳しく律し、誇り高く生きてこられた何よりの証です。その尊厳は、誰にも奪うことはできません。

しかし、身体が思うように動かなくなる現実と、その誇りとの間で、心が引き裂かれるような思いをされているのではないでしょうか。

この記事は、評論家のように「こうすべきだ」と一方的に語るものではありません。これは、あなたの尊厳を最高司令官とし、専門家のサポートを参謀として、ご自身で「納得解」という名の戦略を立てるための“作戦会議”のたたき台です。客観的な情報(メリット・デメリット)を元に、思考を整理するツールとしてご活用ください。

<関連記事>

- もし自分が要介護になったら?主体的に選ぶ未来設計チェックリスト

- 【2025年】介護サービスにおけるDXの成功事例と導入する時の確認ポイントについて

- 介護DXとは?家族が知っておきたい見守りセンサー&ロボット活用の事例を解説

なぜ、これほど「トイレの介護」は精神的に辛いのか?

「情けない」「恥ずかしい」。この二つの言葉は、介護される側が最も口にしづらい本音かもしれません。けれどその感情は、弱さでも甘えでもなく、長い人生で培ってこられた自律と尊厳への深いこだわりが形を変えて表れているだけです。

まずは、そのお気持ちを間違いなく正当なものとして受け止めるところから始めましょう。なぜトイレの介護がここまで心に重くのしかかるのか、その理由を言語化すると、ご自身の感情を客観的に見つめ直す一助となります。

- 「排泄=自立の象徴」という長年の刷り込み:幼い頃、トイレトレーニングが自立の第一歩であったように、排泄は「自分でできて当たり前」の象徴です。だからこそ支援が必要になると、自立という砦を明け渡すかのような喪失感が一気に押し寄せます。

- “清潔を保つ”という美徳が強める羞恥心:日本では衛生観念が生活習慣として根付き、「他人に迷惑をかけない」「清潔を保つ」ことが礼儀とされてきました。トイレの失敗は、その価値観を自ら破ってしまったように感じ、「申し訳なさ」と「恥ずかしさ」を増幅させます。

- プライバシーの“最後の砦”が崩れる恐怖:たとえ身体介護を受け入れても、「排泄だけは最後まで自分で」と願う方は少なくありません。下半身を露わにする行為は、心の防御壁を最も低くする瞬間です。ここを他者に委ねることで“人格まで侵食される”かのような不安が芽生えるのは、自然なことです。

- 家族だからこそ感じる“役割の逆転”という葛藤:介護者が配偶者や子であればあるほど、「頼るべきでない相手に迷惑をかけている」という自責の念が強くなります。かつては守る立場だった家族に世話をされることで、ご自身のアイデンティティが揺らぎ、大きなストレスを感じやすくなります。

- 「老い」という現実を真正面から突きつけられる瞬間:食事や入浴にはまだ“楽しみ”の要素が残る一方、排泄の失敗は否応なく身体機能の衰えを認識させます。「もう若い頃のようには戻れない」という現実が、介護をきっかけに急に具体性を帯び、心に重くのしかかるのです。

「まだ自分でできる」意志を貫く。その選択肢と覚悟すべきこと

「最後の砦だけは譲れない」。その自律心こそが、あなたを支える矜持です。しかし、安全・衛生・周囲への影響を考えれば、どこまで一人で貫き、どこから助けを借りるかという現実的な線引きは避けて通れません。

ここでは代表的な4つの選択肢と、それぞれを選ぶ前に知っておきたい覚悟を整理します。

| 選択肢 | 具体策 | 主なメリット | 覚悟すべきこと(リスク) |

| ① 完全自立を維持 | ・トイレ内に手すりを増設 ・脱ぎ着しやすい衣服(前開き、ゴム仕様)に変更 | ・尊厳を最大限保持できる ・筋力や排泄リズムを保ちやすい | ・転倒・骨折のリスクが最も高い(一度の転倒で寝たきりになる可能性) ・失敗時の清掃・着替えで心身共に消耗する ・夜間対応でご自身とご家族の睡眠が削られる |

| ② “見守りのみ”を受ける | ・トイレへの移動、立ち座りの際に見守ってもらう ・ドアの外で待機してもらい、必要時だけ声をかける | ・心理的な安心感が得られる ・万が一の際に大事故を防げる | ・常に人の気配を感じるため、羞恥心は残る ・声をかけるタイミングなど、介護者との細かな調整が必要になる |

| ③ 補助具と併用し半自立 | ・寝室にポータブルトイレを設置 ・リハビリパンツ(尿漏れパッド併用)を試す | ・夜間の転倒リスクが激減 ・歩行移動の負担を軽減し、体力を温存できる | ・ポータブルトイレの清掃や臭気対策が必要 ・介助を受け入れたという気持ちの整理が求められる |

| ④ オムツ中心の全面サポート | ・紙パンツやオムツを常用 ・介護者による排泄記録で肌トラブルを管理 | ・転倒リスクがほぼゼロになる ・ご自身と介護者の時間的・精神的負担が大幅に削減される | ・強い羞恥心や喪失感を感じる可能性がある ・皮膚ケアと適切な交換頻度が不可欠 |

【コラム】ある82歳男性の「小さな割り切り」

Aさんは元々、「オムツなど断固拒否」という強い意志をお持ちでした。しかし、夜中にトイレへ行く際のふらつきをご家族が心配。ケアマネージャーと相談し、「夜間、ベッドから起き上がる時だけ」という条件でリハビリパンツを試すことに。すると、万が一の安心感からか朝までぐっすり眠れる日が増え、日中の活動意欲も向上。「こんなに楽になるなら、夜だけは“お守り”として使うのも悪くない」と、今ではご自身で納得して活用されています。

“譲れる・譲れない”を言語化する5つの視点

ご自身の状況を客観的に評価するため、以下の5項目を「◎(問題なし)」「△(やや不安)」「×(課題あり)」で採点してみましょう。

- 安全:過去1年で転倒や失敗は何回あったか?夜間のトイレ頻度は?

- 体力:ふらつかずに立っていられる時間は?トイレまでの歩行は安定しているか?

- 尊厳:一連の動作(移動→脱衣→排泄→後始末→着衣)で、一番ご自身でやりたい工程はどこか?

- 周囲への影響:ご家族や介護者は、夜間介助で疲弊していないか?

- 医療的リスク:過去に尿路感染症などを起こしたことはあるか?

「×」が付いた項目こそ、専門家の助けを借りることで生活の質が向上する可能性が高い部分です。「尊厳(◎)は死守し、安全(×)はプロに補ってもらう」といった戦略が見えてくるはずです。

プロの手を「戦略的に活用する」。尊厳を守るための交渉術

介護サービスは「やってもらう」のではなく、「ご自身の生活目標を達成するための、専門知識を持ったパートナー」と捉え直すことが、プライドを保つ鍵です。専門職と対等に協働し、納得感を高めるための具体的なアクションをご紹介します。

ゴールを“自分の言葉”で定義する

「迷惑をかけない」という曖昧な目標ではなく、「こうありたい」という具体的なゴールを設定します。

- 例:「夜間の転倒をゼロにしつつ、日中のトイレの座る・立つ動作だけは自分でしたい」

- 例:「朝の着替えを10分以内で済ませ、気持ちよく一日を始めたい」

マイ介助マニュアルを作成し、提示する

ご自身の要望を「わがまま」ではなく「業務仕様書」として文書化します。これにより、担当者が変わってもあなたのルールが引き継がれます。

【マニュアル記載例】

- 依頼範囲:ズボンの上げ下ろしと、排泄後の拭き取り。

- 自分でやりたい範囲:トイレへの移動、便座への着座、肌荒れ防止クリームの塗布。

- 声掛けのルール:「○○さん、大丈夫ですか?」ではなく、「準備ができましたら、お声がけください」と待機してほしい。

交渉は“条件提示”と“提案依頼”をセットで行う

まず、ご自身の譲れない軸を伝え、その上で専門的な提案を求めると、相手も力を発揮しやすくなります。

- 条件提示:「排泄後の拭き取りは任せたいが、肌の感覚は自分で確かめたいので、最後のクリームは自分で塗る」

- 提案依頼:「この条件の上で、より清潔を保つための良い方法があれば提案してほしい」

ケアの成果を共有し、評価する

目標達成度を測る「ものさし」を共有することで、感情的な対立を防ぎ、客観的な改善サイクルを回せます。

- ものさしの例:「1か月間、皮膚トラブルをゼロに保つ」「リハビリを行い、立位保持時間を10秒伸ばす」

短いフィードバックを習慣化する

毎回ケアの後に、良かった点や次回への要望をひと言伝えるだけでも、関係性は向上します。記録に残せば、より良いパートナーシップが築けます。

忘れないでください:介護のプロは、あなたの「応援団」です。

彼らは、あなたの「できないこと」を指摘するためにいるのではありません。あなたの「こうしたい」という気持ちを実現するため、専門知識を駆使して「できる方法」を一緒に探すパートナーなのです。

【最終結論】あなただけの「納得解」を見つける思考法

トイレ介護の課題は、「自立」か「介助」かの二択ではありません。両者をうまく組み合わせ、ご自身だけの最適な“配合比”を作り出すプロセスです。そのための思考フレームをご提案します。

STEP 1:価値基準を3つの言葉で言い切る

例:「誇り」「安全」「家族の平穏」 紙に書き出し、優先順位をつけましょう。迷ったときは、この基準に立ち返ります。

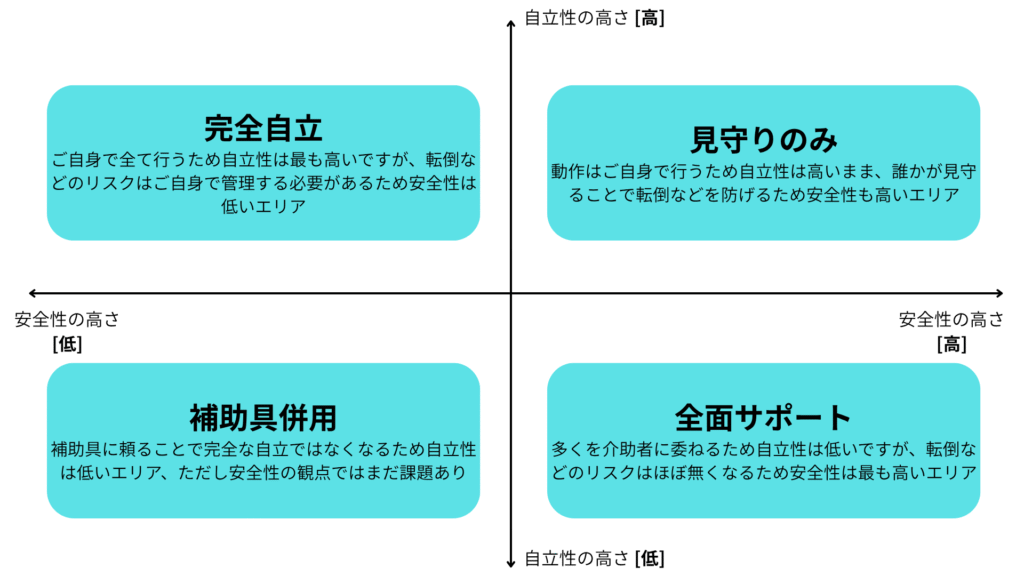

STEP 2:「4つの選択肢マトリクス」で現在地と目標を可視化する

下の図に、ご自身の「現在」と「目指したい場所(理想)」を書き込み、矢印で結んでみてください。進むべき方向が明確になります。 (注:これはあくまで自己評価ツールです。例えば[補助具併用]は、夜間トイレへの移動リスクを減らすため「安全性 高」と捉えることもできます)

STEP 3:「試験運用」を宣言する

最初から完璧を目指さず、「まずは2週間、この方法を試してみよう」と期間を区切ってテストします。評価軸(例:転倒回数、満足度、家族の睡眠時間)を決めておくと、客観的に判断できます。

STEP 4:結果を「数値」と「感情」で記録し、次の一手を考える

- 数値の記録例:夜間トイレ回数 3回→1回に減少

- 感情の記録例:「背中を拭いてもらう時の抵抗感が、10段階評価で8から4に減った」 この両面からの振り返りが、次の改善ステップへの羅針盤となります。

まとめ :自分らしさを、誇り高く更新し続ける

排泄介助の問題に向き合うことは、過去の自分に別れを告げることではありません。「これからの自分らしさ」を、ご自身の意志で再設計していく創造的な営みです。

- 感情を否定しない:「恥ずかしい」のは、誇りの証です。

- 選択肢はグラデーションで考える:完全自立と全面サポートの間にある、最適な配合比を探しましょう。

- プロを“共創パートナー”として活用する:主体的に関わることで、尊厳は守られます。

- 小さく試して、客観的に振り返る:テスト運用と評価の繰り返しが、納得感を着実に積み上げます。

最終的なゴールは、介護を“恥”から“あなたらしさを支えるための頼もしいツール”へと再定義することです。

小さな成功体験と対話を重ねるほど、介助というラインはあなたを縛る“制限”ではなく、あなたを守る“安心の土台”へと姿を変えていきます。

あなたの尊厳は、誰かに与えられるものではなく、あなた自身が考え、選び、守り抜くものです。この記事が、そのための力強い一歩となることを心から願っています。