オール電化で電気代がじわじわ上がり、特に給湯の負担が重い——

そんなとき見直したいのがエコキュートです。空気の熱をくみ上げるヒートポンプと貯湯タンクの組み合わせで、少ない電力でお湯をつくり、夜間など単価の安い時間に沸かして日中に使う“時間帯シフト”が可能になります。本記事では、エコキュートの仕組みと節約の根拠、初期費用と回収年数の考え方、ガス給湯器との違い、さらに失敗しない選び方・運用のコツまでをやさしく解説します。

読み終えれば、あなたの生活パターンに合う容量と設定が見え、今日から取れる一歩が分かります。

エコキュートとは?仕組みと基本――オール電化の電気代に効く理由

エコキュートとは:ヒートポンプ×貯湯タンクの仕組み

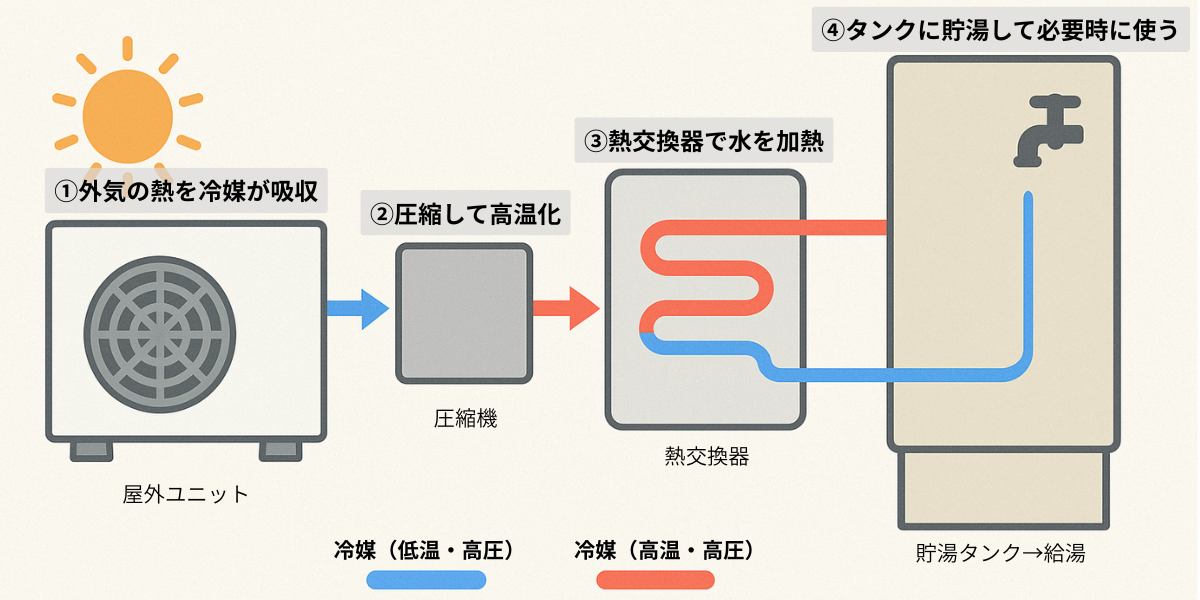

エコキュートとは、空気中の熱をくみ上げるヒートポンプでお湯をつくり、貯湯タンクにためて使う電気給湯器のことです。エアコン暖房と同じ原理で、電気そのものを発熱に使うのではなく、電気は熱を運ぶ力として使うのがポイントです。

この構造により、オール電化の電気代の中でも大きな割合を占める給湯コストを下げやすくなります。

- 動作の流れ(要約)

- 外気の熱を冷媒が吸収

- 圧縮して高温化

- 熱交換器で水を加熱

- タンクに貯湯して必要時に使用

- 貯湯タンク容量は370L/460Lが一般的。敷地条件次第で薄型タンクも選択可能。

- 学習制御・アプリ連携により、沸き上げ時刻や量の最適化が可能。

エコキュートでオール電化の電気代を下げるカギ:COPの考え方

エコキュートの省エネ性はCOP(成績係数)がカギ。たとえばCOP=3なら、電気1に対して熱3を生み出せるイメージです。

電気ヒーター式(おおむね電気1→熱1)よりも、同じ湯量をつくるのに必要な電力量が少ないため、結果としてエコキュートを利用することで電気代が下がりやすくなります。

- COPを左右する要因

- 外気温(寒いほど下がりやすい)

- 設定湯温(高すぎは非効率)

- 沸き上げタイミング(計画的に行うほど有利)

- 霜取り(寒冷地は寒冷地仕様+配管断熱で影響を抑制)

※ カタログの年間給湯効率(JIS)は実運用に近い比較指標。機種選びの参考に。

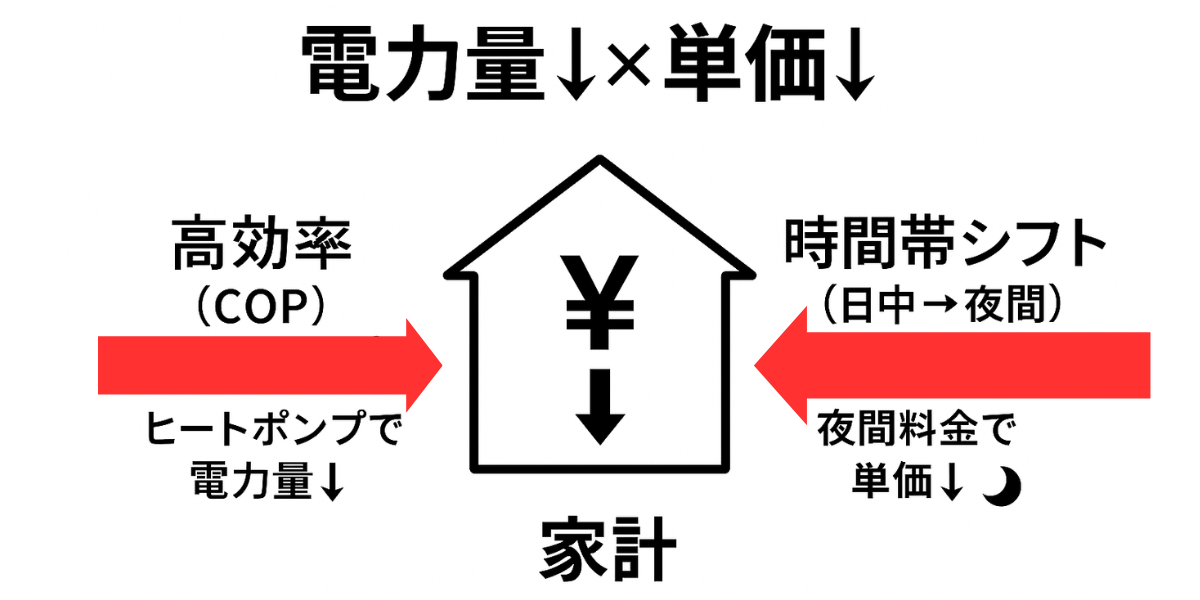

時間帯シフトで効く:エコキュート オール電化 電気代の最適化

エコキュートは貯湯できるため、夜間など単価の安い時間に沸かして日中に使うことが可能です。高効率(COP)×時間帯シフトの二重効果で、オール電化の電気代を実効的に下げられます。

- 基本戦略

- 夜間メイン沸き上げ、日中は必要最小限の追い焚き

- 学習制御で入浴パターンに合わせた過不足のない沸き上げ

- 目標湯温/停止時刻の見直しで“沸かしすぎ”を防止

- 相性が良い生活パターン

- 入浴時間が比較的安定(夜〜翌朝に集中)

- 同時大量使用が頻発しない(頻発するなら容量一段上げ+高圧給湯で対処)

ガス給湯器との違い(エコキュートとはどこが違う?)

エコキュートとは、ヒートポンプ+貯湯で“効率×時間帯シフト”に強い方式です。

一方、ガス給湯器(エコジョーズ等)は燃焼の直圧給湯で、連続給湯の強さと初期費用の軽さが特長です。

| 観点 | エコキュート | ガス給湯器 (エコジョーズ等) |

|---|---|---|

| 熱の作り方 | ヒートポンプで空気熱を活用、タンクに貯湯 | ガス燃焼の直熱で連続供給 |

| 料金最適化 | 夜間に作って日中に使う=時間帯シフト可 | 時間シフト不可。燃料単価(都市/LP)依存 |

| 給湯特性 | 貯湯式:湯切れは容量設計+急速沸き上げで対処 | 直圧連続:同時使用・長時間に強い |

| 初期費用 | 高め(本体+タンク+工事) | 抑えやすい |

| 設置条件 | タンク設置スペース・騒音配慮が必要 | ガス配管・排気の条件 |

※ 詳細な比較と判断フローは第5章「比較まとめ」で整理。

エコキュート導入費用の回収年数を左右する前提

本稿では第3章で詳しく解説しますが、前提だけ先取りしておきます。

- 基本式:エコキュート導入費用回収年数 =(初期費用 − 補助金等) ÷ 年間削減額

- 年間削減額は、現状(電気温水器/古いエコキュート/ガス)との差+時間帯シフト最適化の効果で決まる

- 地域の料金単価と生活パターン(夜間沸き→日中使用)が合うほど短縮しやすい

この前提を押さえると、第3章の試算・比較が理解しやすくなり、オール電化の電気代のどこが効くのかがクリアになります。

なぜ、エコキュートはオール電化の電気代を下げられるのか

家計の痛みの正体を“給湯”からほどく

電気代の明細を見て「どこを削ればいいのか分からない」と感じるとき、まず立ち止まって考えたいのが給湯です。お風呂とシャワー、台所、洗面など毎日当たり前に使うお湯は、家計の固定費に静かに効いてきます。ここで押さえたいのが、エコキュートです。エコキュートとは「お湯をつくる電力そのものを減らし、さらに支払う時間帯まで最適化できる給湯器」です。給湯の方式を変えるだけで、同じ生活でもオール電化の電気代を下げることができる可能性があります。

効率化の要因は少ない電力で多くの熱を得ること

「効率が良い」と聞いても、最初はピンと来ないかもしれません。イメージしてほしいのは井戸の水汲みです。バケツで往復するのが「電気ヒーター式」、ポンプで一気に引き上げるのが「ヒートポンプ」。エコキュートとは、空気中の熱をくみ上げて濃縮し、同じ湯量を作るのに必要な電力量を減らす仕組みです。専門用語ではCOP(成績係数)と呼び、投入電力1に対して熱2〜3を得られるイメージ。だから、給湯のために使うkWhが減ります。ここがエコキュートを活用することで電気代が下がる要因となります。

お湯の“作り置き”が家計に効く

エコキュートのもう一つの強みは貯湯タンクです。魔法瓶にお茶を作り置きするように、単価が安い深夜にまとめてお湯を作り、日中に使うことができます。オール電化は「いつ電気を使ったか」で請求単価が変わるため、安い時間に作って高い時間に使うだけで支払いが軽くなる。つまり、

- 高効率で必要電力量を下げる

- 時間帯シフトで支払単価を下げる

この二段構えが電気代の安さにつながります。

数字で本当に下がるを確かめる

たとえば、1日に200Lのお湯を15℃→40℃に温めるとします。必要な“熱”はおよそ5.8kWh。電気ヒーター式なら約5.8kWhをそのまま消費しますが、エコキュートでCOP=3なら約1.9kWhで済みます。ここに、夜間が日中より安い料金プランを重ねると、削減幅はさらに増えます。単価やCOPは地域・季節・機種で動きますが、効率×時間で有利な方式だと腹落ちすれば十分です。この“差”は次章のエコキュート導入費用の回収年数の考え方にも直結します。

エコキュートは冬でも意味はあるのか?

冬は外気温が下がり、ヒートポンプの効率(COP)は確かに低下します。霜取り運転も入ります。それでも電気ヒーター式と同等に落ちるわけではありません。タンクと配管の断熱、必要以上に湯温を上げない設定、そして夜間中心の沸き上げという基本を守るだけで、通年の削減効果は着実に積み上がります。寒冷地仕様や、生活パターンに合わせて沸き上げ量・時刻を賢く調整する学習制御を選べば、冬の不安はさらに小さくできます。

「湯切れが怖い」不安をどう解決するか

貯湯式である以上、ピークの連続使用が続くと「足りなくなるのでは」という不安はつきものです。解決の道筋はシンプルで、容量を正しく設計することです。必要なら高圧給湯や急速沸き上げを備えた機種を選ぶこと。そしてリモコンやアプリで沸き上げ停止時刻と目標湯温を暮らしに合わせて調整することです。

これで作りすぎの無駄と、足りなくなるかもしれない不安の両方を抑えられます。実際には設置条件や家族構成で最適解が変わるため、見積もり段階で具体の型番と工事条件に落として検討しましょう。

エコキュート導入費用の回収年数について

エコキュート導入費用の回収年数の式は簡単です。

(初期費用 − 補助金) ÷ 年間削減額

ただし、平均的な数字よりも重要なのはあなたの家の現実です。家族の人数、入浴の時間帯、台所や洗面との同時使用、夜間の在宅状況、現在の料金プランなどを指します。夜間に作って日中に使える暮らし方に合っていれば、例えばエコキュートによるオール電化住宅の電気代はより確実に下がり、エコキュート導入費用の回収年数は短くなるでしょう。逆に二世帯や同時シャワーが常態なら、容量を一段上げつつ、学習制御で無駄なく足りる運用へ寄せていくのが現実的です。

電力診断でエコキュート導入シミュレーションで不安を除く

「理屈は分かった。うちの場合はいくら下がるの?」

ここが最大の関心事です。本サイトの電力診断(無料)では、直近の電気代明細と世帯構成、入浴パターンを入力するだけで、現在の給湯コストと導入後の削減想定コストを可視化します。削減余地が見えたら、その条件を添えて一括見積もり代行へご案内することも可能です。複数の信頼業者から工事範囲・保証を横並びで比較でき、設置スペースや搬入経路、近隣への騒音配慮まで含めて、現実に実行できる最適解だけを短時間で集めることが可能です。

エコキュート導入費用回収年数の考え方と維持費について

エコキュート導入の初期費用の内訳

見積書の合計金額は一行ですが、その中身は大きく「本体」「工事」「オプション」「保証」に分かれます。エコキュートとは、屋外のヒートポンプユニットと貯湯タンクの二体構成ですから、本体価格は容量(370L/460Lなど)と仕様(高圧給湯・寒冷地対応・学習制御の有無)で上下します。工事は既設撤去、基礎の新設または調整、配管のやり替え、電源容量やブレーカーの見直し、搬入(狭小地はクレーン対応の可能性)までが含まれます。

オプションは脚部カバー、リモコン増設、配管の断熱強化など。保証はメーカー保証に延長保証(7〜10年)を足すかどうか。ここまで見ると、「どこで価格が上下するのか」が見えてきます。

エコキュートの維持費・寿命・故障リスク

オール電化の電気代に効かせ続けるには、導入後のケアも大切です。毎月のフィルター清掃、年に数回のふろ配管洗浄、屋外配管の断熱状態の点検。これだけで無駄な沸き上げを防げます。寿命は長期使用家電レンジのイメージで、10年を超えたら更新計画を意識。コンプレッサーを含む主要部は高耐久ですが、センサーや弁などの消耗はゼロではありません。だからこそ延長保証は保険として検討する価値があります。

電気代の面では、導入後にリモコンやアプリで学習制御を有効にし、暮らしに合わせて沸き上げ停止時刻と目標湯温をチューニングしていくことが、地味ですが最も効きます。特に、オール電化住宅の電気代削減には効果的と考えられます。

エコキュート導入費用の回収年数の見立て

回収年数は、

(初期費用 − 補助金・キャンペーン) ÷ 年間の削減額

式は簡単でも中身は家庭ごとに違います。

大事なのは「あなたの家の数字で置き換える」ことです。そのうえで、イメージが湧くように保守的な例を一つだけ示します(単価は仮定です)。

前提(4人家族・浴槽+シャワーの一般的な使い方)

- 1日の必要“熱量”をざっくり 8.0kWh(熱) とする(第2章の考え方)

- 電気温水器 → エコキュートへの置き換え

- 年間平均COPを 2.8 と仮定(冬期は下がり、他季は上がる前提の平均)

- 夜間単価 25円/kWh を仮定(夜間メイン沸き上げ)

現状(電気温水器・ヒーター直熱)

- 必要電力=8.0kWh/日 → 8.0 × 25円 × 365日 = 73,000円/年

導入後(エコキュート)

- 必要電力=8.0 ÷ 2.8 ≈ 2.86kWh/日

- 年間電気代=2.86 × 25円 × 365日 ≈ 26,071円/年

年間削減額

- 73,000 − 26,071 ≈ 46,929円/年

回収年数(例)

- 補助適用後の初期費用が仮に 38万円 なら、

- 380,000 ÷ 46,929 ≈ 8.1年 で元が取れる計算。

ここで見てほしいのは、変数がいくつもあることです。①初期費用(相見積り・補助適用で下げる)、②COP(容量・機種・寒冷地仕様)、③夜間比率(停止時刻の最適化)、④現状の方式(電気温水器か、ガスか)。たとえばLPガスからの切り替えや、夜間単価がより有利な契約では、年間削減額が一段大きくなるケースも珍しくありません。逆に、二世帯同居で同時・連続給湯が多い暮らしなら、容量を一段上げて湯切れリスクを抑えつつ、学習制御で“作りすぎ”を避ける設計が現実解です。

エコキュート見積もりのチェックポイント

ポイントは以下の通りです。

- 型番(容量・高圧給湯・寒冷地仕様・年間給湯効率)が生活パターンに合っているか。

- 工事範囲に既設撤去、基礎、電源工事、配管やり替え、ドレン排水、試運転まで含まれているか。

- 追加費用の発生条件(クレーン搬入・長尺配管・コア抜きなど)が明文化されているか。

- 保証はどこまでがメーカー、どこからが延長か。

ここを押さえるだけで、安い見積に飛びついて工事当日に追加費用が発生するリスクを避けられます。また、設置スペースの寸法と搬入経路の幅、近隣との騒音距離の情報を最初から共有しておくと、業者側の設計精度が上がり、無駄なコストが削れます。

エコキュート導入による電力量削減効果をチェックする

Silver Growth Studioが用意した電力診断(無料)で、現在の給湯コストとエコキュート導入後の想定を確認することができます。そして概算のエコキュート導入コスト回収年数を可視化することができます。

数字で腹落ちしたら、その条件を添えて一括見積りを依頼してみてください。同じ容量でも仕様が違うと何が変わるか、どの工事が本当に必要かが、横並びではっきり見えてきます。

エコキュート導入のメリット・デメリットと現実的な対策

メリット:家計・快適・環境の「三つの実益」

エコキュートは、毎日の給湯に使う電力量そのものが減るうえ、単価の安い夜間に作って日中に使えるため、請求金額の母体が小さくなります。数字の裏付けがあるので、電気料金改善の可能性があります。

快適性という点でも、最近の機種は高圧給湯や自動湯はり、学習制御により、浴び心地や使い勝手の満足度が高い印象です。シャワーの勢いが弱くなるのでは?という不安に対しては、高圧仕様や配管設計の最適化で十分に解消できます。さらに、投入電力自体が減るため、結果的にCO₂排出も抑制。環境配慮と家計の両立ができるのも、エコキュートの素直なメリットです。

そして何より、エコキュート導入費用の回収年数を算出することで判断がしやすい。初期費用をいつ回収できるのか、家のデータで計算できるので、「なんとなく良さそう」で終わらず、根拠を持って踏み出せるのが実務上のメリットです。

デメリット:初期費用・スペース・騒音・冬の効率・停電にどう向き合うか

一方で、導入前に正面から向き合うべき弱点もあります。まずは初期費用。本体(ヒートポンプ+貯湯タンク)に加え、基礎や撤去、配管・電源工事、場合によってはクレーン搬入などが重なるため、ガス給湯器より高く出やすいのは事実です。ここは補助金・キャンペーンの適用と相見積もりで下げつつ、削減額と照らして、エコキュート導入費用の回収年数を確認して評価するのが筋の良い進め方です。

次に設置スペースです。タンクの設置面積と搬入経路の幅、曲がり角の半径がネックになることがあります。事前にざっくり寸法と写真を用意すれば、薄型タンクや設置向きの工夫など、設計の選択肢が広がります。

騒音は屋外機のファンとコンプレッサーが要因です。絶対値は機種・環境で違うため、寝室の窓や隣地との距離、反射しやすい壁面の有無を現地で見てもらい、防振台・向き・離隔で対策するのが現実的です。

エコキュートは冬の効率低下は避けられませんが、タンク・配管の断熱強化、必要以上に高い湯温を求めない設定、夜間メイン沸き上げで、通年の実効削減は十分に確保できます。寒冷地仕様の選択も忘れずに行いましょう。

最後に停電です。運転は止まりますが、タンク内の湯は非常用取水で使える機種があります。非常電源の併用可否も事前に押さえておきましょう。

向いている家・注意したい家

入浴時間が比較的安定していて、夜間に作って日中に使うサイクルに乗せやすいご家庭は、エコキュートの二段効果を最大限に享受できます。標準的な家族構成(3〜4人)で、浴槽+シャワーの使い方なら、オール電化の電気代の中でも大きい給湯コストが目に見えて軽くなるはずです。

一方、二世帯同居で同時・連続給湯が多い家は、エコキュート貯湯式ゆえの“ピーク時の薄まり”に注意です。ここは容量を一段上げる、高圧給湯を選ぶ、急速沸き上げの使いどころを把握する、といった対策で快適性と省エネの両立が可能です。

敷地が狭い、搬入が難しいケースは、薄型タンクや設置方向の工夫で解決することが多いので、早めに現地調査の依頼をするのがおすすめです。寒冷地は寒冷地仕様+断熱強化にすることで、通年の安定感が増します。

また、都市ガスよりLPガス地域の方が、ランニングの置き換え効果が大きくなる傾向があるため、エコキュート導入費用の回収年数は短くなりやすい点も頭の片隅に置いてください(最終判断は必ず家の単価で)。

失敗しないエコキュートの選び方

エコキュート容量の目安

最初に決めるのはタンクの大きさです。容量は「1日に必要なお湯の量=家族の入り方」でほぼ決まります。ざっくりの考え方は以下です。

- 2人:300〜370L(シャワー中心なら小さめでも可)

- 3〜4人:370〜460L(浴槽+シャワーの標準的な使い方)

- 5人以上/来客が多い:460L以上(“湯切れ不安”を避ける)

ここで迷ったら原則は“一段上げる”です。タンクが少し大きくても、夜間にまとめて作って日中に使う運用を徹底すれば、オール電化の電気代は十分に下がります。むしろ小さすぎて夕方に湯切れ→日中の追い炊きが増えると、単価が高い時間帯の使用を招きやすく電力料金が高くなる要因になる場合があります。

もう一点、同時使用(台所+シャワー、2階と1階の同時シャワー)が多い家は、高圧給湯対応とセットで容量を上げると安心です。逆に入浴時間が分散している家(夜・朝に分ける/浴槽を使わない日がある)は、容量は標準でも運用で十分カバーできます。

エコキュートの仕様・機能をチェック

容量が決まったら、次はエコキュートの仕様・機能に関する要素をチェックしましょう。把握することで電気使用量の効率化にもつながります。結果としてエコキュート導入費用回収が早まることでしょう。

- フルオートか給湯専用か

フルオートは「ボタン1つでお風呂の湯はり→保温→たし湯」まで自動。浴槽を毎日使う家に合います。シャワー中心で浴槽をあまり使わない家は、シンプルな給湯専用でもOK。価格と機能のバランスで選べます。 - 高圧給湯

シャワーの勢い、2階の水圧、複数人の同時使用に効きます。“家族の使い方がそのまま快適さ”に反映されるので、迷ったら付けた方がよい機能です。 - 学習制御(AI制御)とアプリ連携

生活パターンを学んで必要な分だけ夜間に自動で貯湯してくれます。アプリで見える化すると、オール電化の電気代の変化がわかりやすくなります。エコキュート導入の費用対効果にもプラスの影響も考えられますが、学習の精度についてはしっかり確認する必要があります。 - 省エネ指標(年間給湯効率)

年間の効率に関する数字です。大きいほど省エネの目安です。数字は機種間の比較のために見る、と覚えておけば十分です。 - 寒冷地仕様

霜対策や断熱が強化されたタイプです。北海道や寒い地域はマストで必要になります。冬の効率低下を小さくすることができるので、費用対効果の維持に繋がります。 - タンクの形(角型/薄型)

設置スペースが狭い家は薄型が便利です。容量との両立を、設置場所の寸法とあわせて業者に相談します。 - 非常用取水

停電でもタンクの湯をバケツに取り出せるタイプがあります。災害時の安心材料になります。 - 水質・設置環境の注意

井戸水は使えない機種もあります。沿岸部は塩害対策が必要なことも。型番の適合を見積もり時に必ず確認しましょう。

家の条件から逆引き

最後は、あなたの家の「制約」を出発点にして選ぶ方法です。迷ったら、以下の把握から始めると一気に早くなります。

- スペースが狭い/搬入が難しい → 薄型タンク、設置向きの工夫、必要ならクレーン搬入も視野に。事前に幅・奥行・高さ、曲がり角の寸法、写真を共有すると、見積もりの精度が段違いに上がります。

- 2階のシャワーをよく使う/同時使用が多い → 高圧給湯+容量一段上げ。湯切れ不安を消して、日中の追い炊き(高い単価)を避けることが、電気料金の削減につながります。

- 北海道など寒冷地 → 寒冷地仕様+配管・タンクの断熱強化。屋外の配管を長くしすぎない配置も大切。冬の効率低下を小さくできれば、通年のオール電化の電気代は安定します。

- 沿岸の塩害/井戸水 → 耐食仕様や対応機種を優先。ここを外すと故障や寿命に響き、結果として回収が遅れます。

- 分電盤が古い/電源が不安 → 電気工事込みの見積もりに。最初に整えておけば、運転の安定と安全面で安心です。

- 騒音が心配/隣家が近い → 設置位置と向きの工夫+防振台。寝室や隣家の窓から距離を取り、反射音が出やすい壁際は避けると安心。

電気代をさらに下げる運用のコツ

基本は「夜に作って、日中に使う」

エコキュートは作り置きによってコストパフォーマンスが良くなります。まずは夜間の安い時間に必要量をしっかり作ることを基本にしましょう。ポイントは3つです。

- 夜のメイン沸き上げを確実に

就寝中にタンクを満タン近くにします。朝〜夕方は利用を中心とします。日中の追い焚きは最小限にします。 - 夕方ピークの直前に少しだけ足す

夕方に利用頻度が高くなる場合は、15〜30分のプレ沸きを夕方前に入れておくと、湯切れ不安が減ります。 - 作りすぎを防ぐ

毎晩、翌日の使い方を学習機能によって調整します。使い切れない日が続いたら、停止時刻を30分早めるなど、小さく調整するイメージです。これで無駄を削減します。

湯温・停止時刻・急速沸き上げ

電気代に効くのは、難しい機能ではなく基本設定のチューニングです。

- 目標湯温は体感ちょうどに設定

「高めにしておけば安心」は一番無駄です。1℃下げる→その分の電力が減ると覚えておきましょう。家族にとってベストな温度を決めるのがコツです。 - 停止時刻は30分刻みで前倒し

朝に余りがちな場合、停止時刻をまず30分、問題なければさらに30分前倒しして利用時間を抑えます。逆に足りなければ30分戻して調整します。 - 急速沸き上げは最小限

突然の来客や、寒波で足りないときのための機能です。常用は避けましょう。 - シャワーの勢いは高圧給湯と節水で対応

勢いが欲しい人は高圧給湯の設定確認をしましょう。あわせて節水シャワーヘッドに替えると、使用量そのものが下がります。

見える化とプチメンテナンスでムダを止める

設定が整ったら、数字で利用状況を確認しつつ以下をチェックします。

- アプリで「夜間:日中」の比率を見る

1週間単位で夜間の割合が増えているかをチェック。改善が鈍ったら、停止時刻やプレ沸きの時間を10〜15分だけ動かして再テスト。 - 湯切れサインの記録

湯切れが月1回ペースなら想定内。週1以上なら、容量を一段上げる/プレ沸きを15分延長が目安です。結果、電力コストが高くなる日中の追い焚きを避けられます。 - プチメンテナンスは“空気と断熱”

フィルターのホコリを月1で落としたり、屋外配管の断熱材が切れていたら補修します。性能効率を保つための対応です。 - お風呂のフタ/湯はりの深さ

フタは毎回閉める、湯はりは少し浅めから。足りなければ“たし湯”の方がトータルでムダが少ないことが多いです。 - 太陽光がある家は昼の上乗せも選択肢

余剰が多い日は、昼に少しだけ湯温を上げて夜の沸き上げを減らす運用も。家の発電・売電条件に合わせて、どちらが得かを月単位で比べると最適点が見えます。

エコキュート導入の流れ

ここでは、はじめての方でも迷わないように実際の進み方だけをシンプルにまとめます。

- 方向性の確認

まずは現在の電気代と使い方から、給湯の削減余地を把握します。概算でもOK。「夜間に作って日中に使う」運用が合いそうかをチェック。 - 情報共有

直近の電気代明細(12か月分が理想)、家族人数と入浴時間帯、設置予定場所の写真と寸法、搬入経路の写真、現在の契約プランをまとめて業者へ送ります。最初にそろえるほど、見積が正確になります。 - 現地調査

設置スペース、基礎の有無、配管の引き回し、電源容量、排水経路、騒音の配慮位置(寝室・隣家の窓)、凍結・積雪のリスク、井戸水や塩害の有無を確認。ここで容量・高圧給湯・寒冷地仕様・薄型タンクなどの方向性が固まります。 - 見積取得(2〜3社)

「本体の型番・容量・機能」「工事範囲(撤去/基礎/配管/電源/排水/試運転)」「追加費用が出る条件(クレーン・長尺配管など)」「保証(メーカー+延長)」が明記されているかを確認。同条件で横並びにしましょう。 - 補助金・キャンペーンの確認/申請タイミングの決定

自治体や電力会社の制度は工事前申請が必要な場合があります。対象機種・申請窓口・必要書類を業者と分担して確認。ここが通るかでエコキュート導入費用の回収が1〜2年縮むこともあります。 - 機種と工事内容の確定・発注

容量は迷ったら一段上げ、同時使用が多い家は高圧給湯、寒冷地は寒冷地仕様+断熱強化をセットで。設置レイアウトと搬入方法もこの段階で確定します。 - 工事日の準備

設置場所まわりの片付け、駐車スペースの確保、共用部の養生可否、近隣への一声がけ(騒音配慮)をしておくとスムーズです。既設機の型番と止水栓の位置も分かると安全。 - 工事当日〜引き渡し

既設撤去 → 基礎・据付 → 配管・電源接続 → 真空引き・漏れ試験 → 試運転 → 使い方説明。アプリ連携がある機種は、その場でセットアップしてもらうと安心です。

よくある質問(FAQ)

- Qエコキュート導入で本当に電気代は下がりますか?どれくらい下がりますか?

- A

結論から言うと、下がりやすいです。理由は2つ。

1つ目は高効率(ヒートポンプ)で、同じお湯でも使う電力量そのものが減ること。2つ目は貯湯タンクで、夜間の安い時間にお湯を作り、日中に使えること(時間帯シフト)。どれくらい下がるかは家ごとの使い方で変わるため、直近の明細と入浴パターンで試算するのが確実です。

※本サイトの電力診断で年間の想定削減費用も算出しております。無料なので試しに使ってみてください。

- Qエコキュート設置コストの回収年数はどれくらいが目安ですか?

- A

考え方はシンプルで「(初期費用 − 補助金) ÷ 年間の削減額」で算出します。

年間の削減額は「現状の方式(電気温水器やガス)とエコキュートの差」+「夜間メイン運用で得られる単価差」で決まります。家族人数、入浴時間、同時使用の多さ、地域の料金単価で数字は動くため、まずはあなたの家の条件で計算しましょう。補助金やキャンペーンが使えると1〜2年短縮するケースもあります。

- Q冬の効率低下が心配です。寒冷地でも意味はありますか?

- A

冬は確かに効率(COP)が下がりますが対策はあります。ポイントは3つです。

① 寒冷地仕様を選ぶ(霜取り・断熱が強化されたタイプ)。② タンク・配管の断熱をきちんと効かせる。③ 夜間メイン沸き上げ+夕方少しだけプレ沸きで“湯切れ”と“作りすぎ”のバランスを取る。これで通年では電力量が減り時間帯も味方にできます。

- Q湯切れが怖いのですが、どう防げますか?

- A

いちばん効くのは容量選びです。迷ったら一段上げるのが基本です。二世帯や同時シャワーが多い家は、高圧給湯もセットで選ぶと安心です。運用面では、夜間のメイン沸き上げをしっかり行い、夕方ピーク前に15〜30分だけプレ沸きを入れると良いでしょう。

- Q停電や災害のときはどうなりますか?

- A

停電中は給湯運転は止まりますが、タンク内のお湯を非常用に取り出せる機種があります(※型番で要確認)。断水時は基本的に運転できません。非常電源(発電機など)との併用可否も仕様の確認が必要です。災害時の安心感を重視するなら、非常用取水の可否を見積時に必ずチェックし、取り扱い手順を家族で共有しておきましょう。

まとめ

エコキュートとは、ヒートポンプ×貯湯で「使う電力量」を減らし、夜間に作って日中に使う時間帯シフトで「支払単価」も下げる給湯器です。だからオール電化の電気代に最も効きます。導入判断は「(初期費用−補助金)÷年間削減額=エコキュート導入コスト回収年数」を、明細と生活パターンで算出。家の条件から容量・高圧給湯・寒冷地仕様を選び、設定は湯温・停止時刻・プレ沸きの3点を軸に最適化。湯切れは容量一段上げや急速沸き上げで対策し、冬は断熱と運用で効果を維持。

最後は数字で腹落ち→診断→相見積もりで、無理なく固定費を下げましょう。