[記事内に広告が含まれています]

失禁後のお尻のベタつきや蒸れ、それに伴うかぶれのリスクは、大人用おむつをご利用の方にとって、特に気温と湿度が高い夏場に深刻な悩みとなります。

多くの方は、製品のパッケージに書いてある「吸収回数」が多いものや「高吸収ポリマー(SAP)」の量が多そうな製品を選びがちです。しかし、この「たくさん吸収できる=快適」という考え方が、実は夏場の不快感を生み出す入り口となっている場合があります。

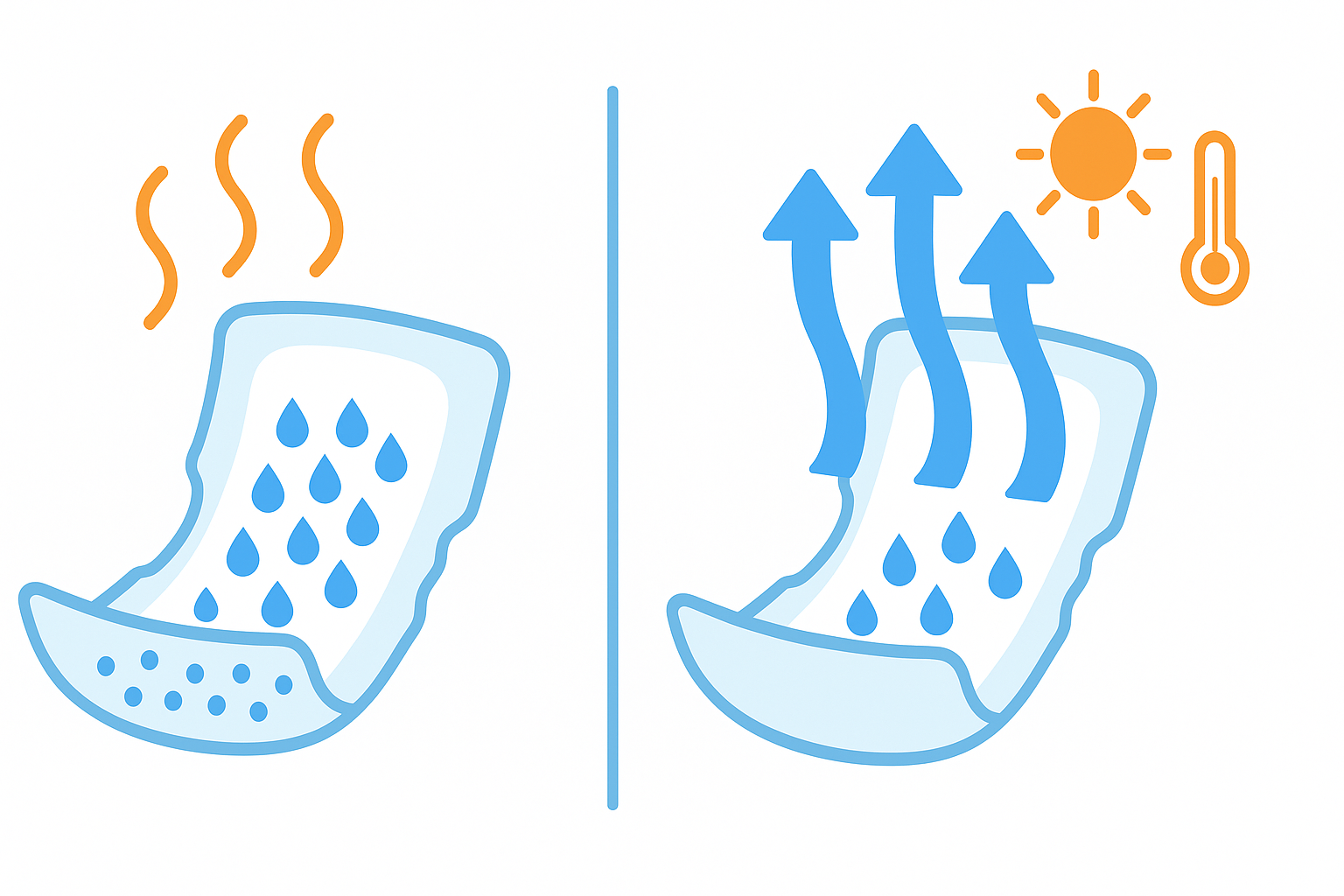

真の快適性は、液体をいかに素早く肌から遠ざけ、閉じ込めるかという「水分管理(液体マネジメント)」と、おむつ内部の湿気をいかに効率的に外部へ逃がすかという「湿気管理(気体マネジメント)」の絶妙なバランスによって成り立っています。本記事では、大人がおむつを履く際の蒸れる・ベタつくという悩みの根本的な原因を、科学的な知見と運用の技術から深掘りし、悩みを解決できる判断基準を提供します。

<関連資料>

夏の不快感というパラドックス ― なぜ高吸収性が全てではないのか

蒸れ・ベタつきが引き起こす皮膚トラブル

おむつ内部は汗や排泄物により温度や湿度が上昇しやすく、ムレを放置すると皮膚の炎症やかぶれ(おむつ皮膚炎)を引き起こします。

おむつかぶれの主な原因は、尿や便に含まれる刺激物質、おむつ内部の高温多湿(蒸れ)、そしておむつとの摩擦です。

- ムレによる浸軟:

湿気が閉じ込められると皮膚が湿ってふやけた状態(浸軟)になり、皮膚のバリア機能が損なわれ、摩擦や刺激に非常に弱くなります。 - 加齢による肌の変化:

高齢者の皮膚は加齢によって角質層の構造が乱れ、バリア機能が低下しやすく、薄くもろくなっているため、摩擦などの外的ダメージを受けやすい状態にあります。

肌がジクジクした状態が続くと、皮膚の常在菌であるカンジダ菌などの真菌(カビ)が繁殖しやすくなり、感染症(カンジダ皮膚炎)を引き起こす可能性もあります。

快適性を担保する二つの管理技術

真の快適性を得るためには、尿を素早く隔離する水分管理(SAPが尿をゲル状に固めて閉じ込める機能)と、湿気を逃がす湿気管理(通気性の高いバックシートなどで湿度を下げる機能)の双方が重要です。

吸収体の両刃の剣 ― ポリマーの力と「ゲルブロッキング」現象

SAPの高性能と、吸水倍率の正しい理解

大人用おむつで使用される高吸水性ポリマー(SAP)は、ポリアクリル酸塩などで構成され、網目状の分子構造を持ち、浸透圧を利用して液体を吸収し、ゼリー状(ゲル)に固めて閉じ込めます。このポリマーは、高い吸水性と保水力を持つことが特徴です。

SAPの吸水能について、純水では自重の200倍〜1000倍、塩分を含む尿の場合でも30倍〜70倍と、極めて高い能力を持っています。なお、SAPは吸水後も押しても尿がしみ出しにくい高い保水力があります。

参考:一般社団法人 日本衛生材料工業連合会

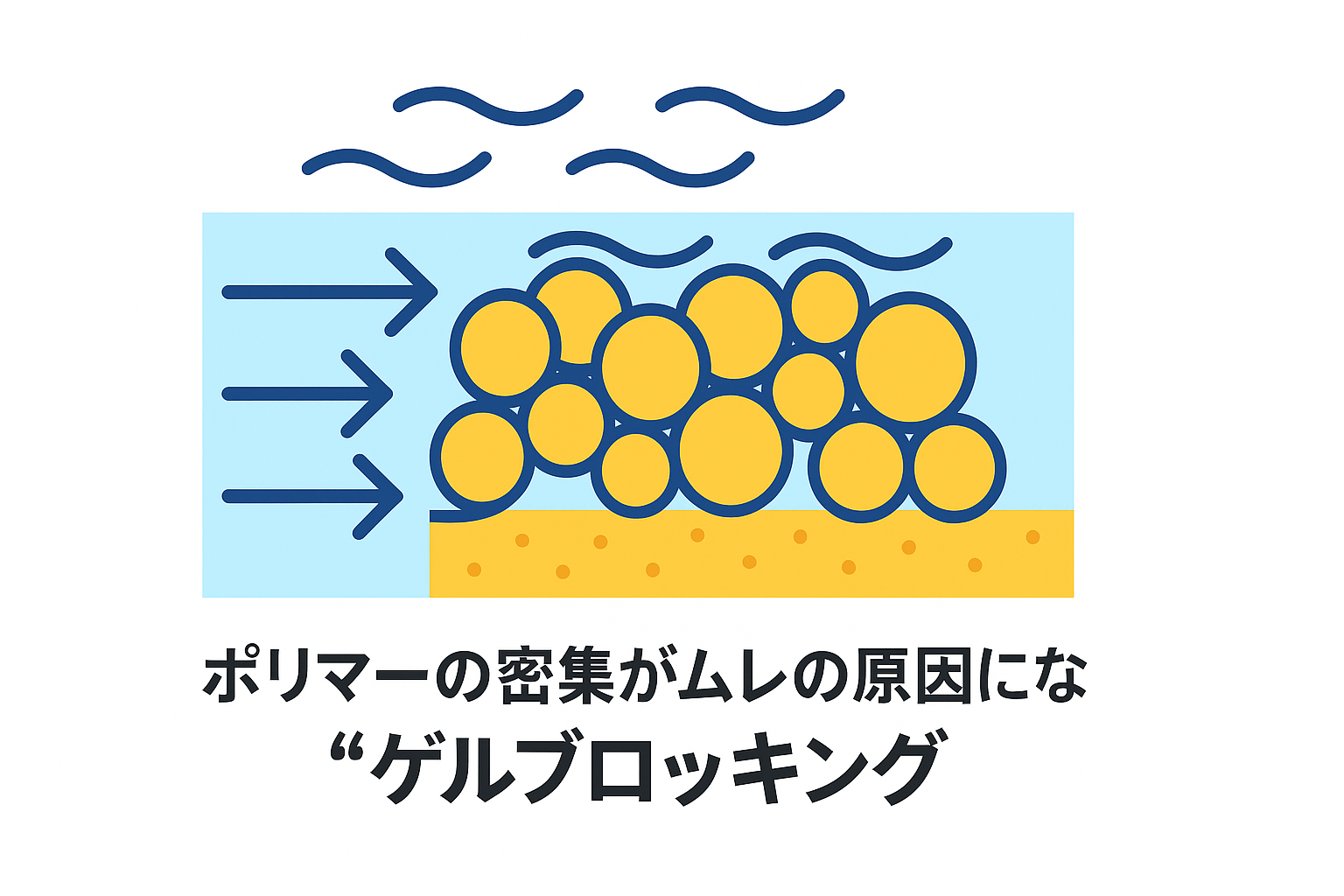

「ゲルブロッキング」:蒸れを生む湿気の壁

吸収体は、綿状パルプの繊維の間にSAPの粉末が分散された構造をとっています。SAPの強力な吸収力は、密集しすぎていると、液体を吸収して膨潤したゲル粒子同士が接触・融合し、水の通らない壁のような層を形成してしまいます。これがゲルブロッキングと呼ばれる現象です。

ゲルブロッキングの定義:粒がふくらみ過ぎた結果、密集したゲル同士がくっつき、水(液体)だけでなく水蒸気(湿気)の通路を物理的にふさぐ現象です。

ゲルブロッキングが起きると、湿気が閉じ込められ、おむつ内部の湿度と温度が急上昇し、蒸れの直接的な原因となります。このため、ポリマーの量を増やしても、その配置と膨潤の制御が適切でないと、蒸れが発生しやすくなるという盲点があります。

SAPの科学的特性に見る空隙の重要性

SAPに関する科学的な研究は、コンクリート工学の分野でも行われています。この研究では、SAPがセメント溶解液(高アルカリ性の溶液)に浸漬されるティーバッグ試験が行われ、SAPの吸水特性が評価されています。

この試験の結果、SAPが周囲の環境条件に影響を受けながら内部の貯水を徐々に放水していく性質があり、SAPが水を吸収した後に収縮し、空隙(隙間)を残す可能性が示されています。特に、ある種のSAP(SAP-C)は、浸漬開始直後に急速に吸水し最大吸水量に達した後、吸水量の低下(放水)が大きく、24時間で最大吸水量の約1/2まで低下したことが示されています。また、SAPが放水後に残存させる粗大な空隙は、凍結融解抵抗性の低減に寄与すると考察されています。

参考:公益社団法人 日本コンクリート工学会

この知見は、おむつ製品においても、単に高い保水能を持つだけでなく、SAPの特性や配置の工夫により、液体を吸収した後も水蒸気が通り抜けられるような空隙を吸収体内部に維持することが、蒸れを防ぎ快適性を確保する上で重要であるという考え方を裏付けます。

夏場のベタつきを防ぐサラサラ感の正体

サラサラ感や快適性には、湿気を外部に効率的に逃がす技術が欠かせません。

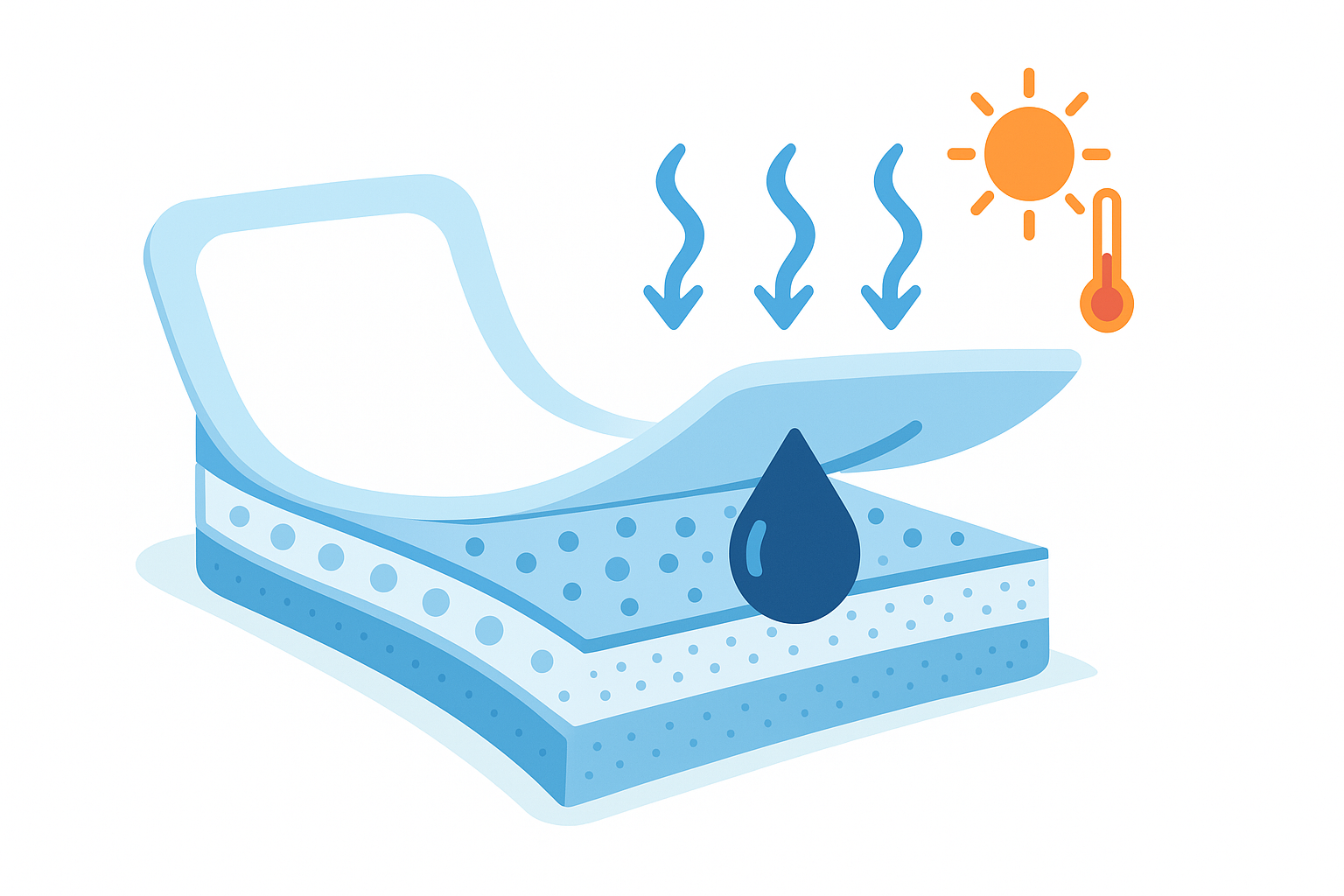

湿気を外に逃がす「全面通気シート」の秘密

おむつの最外層を覆う防水材(バックシート)は、尿を外に漏らさない役割を持ちますが、近年は透湿性(通気性)を有する素材が採用されています。

- 透湿性の仕組み:

このシートには、尿などの「液体」は通さず、おむつ内部の湿気などの「気体(蒸気)」だけを外に逃がす、肉眼では見えないミクロの穴が開いています。 - 快適性への貢献:

この通気性バックシートは、ムレを低減し、排尿後でもお肌を快適に保ちます。花王のリリーフシリーズやユニ・チャームのライフリーシリーズでは、この全面通気シートを採用し、ムレずにサラサラなはき心地を実現している製品があります。

肌をドライに保つ「トップシートとパッドの技術」

肌に直接触れる表面材(トップシート)にも、サラサラ感を保つための工夫が施されています。

- 逆戻り防止:

表面材は、尿を素早く下の吸収材に導き、逆戻りしにくい構造になっています。ユニ・チャームの尿とりパッドには、尿をしっかり中に閉じ込め、べたつきを残さない「さらさらドライシート」や、肌との接触を減らす「なみなみシート」を採用したものもあります。 - 便モレ対策と快適性:

トップシートに便のろ過性が高い不織布を、さらにその下にろ過性の高いかさ高不織布を配置する多層構造を採ることで、便モレ対策だけでなく、ムレ率を下げる効果や体圧分散効果が見られたという報告もあります。 - 消臭機能:

快適性を高めるため、多くの製品が消臭機能を搭載しています。将来的に、シクロデキストリン(CD)を加工したSAPを介護用おむつに応用することで、抗菌作用によりアンモニア臭やイオウ臭を1週間近く抑えることが期待されています。

蒸れ・ベタつき・かぶれを防ぐ賢い運用術

高性能な製品を選ぶだけでなく、正しい使い方と日常的なケアが、肌トラブルを防ぐ鍵となります。

快適性を優先した製品選びの3つの基準

単に吸収回数に頼らず、快適性を確保するための製品選びには、以下の基準が重要です。

- 通気性の有無:

パッケージに「全面通気シート」などの透湿性があることを示す表示があるかを必ず確認しましょう。 - サイズとフィット感:おむつは使用者の体型に合ったサイズを選ぶことが極めて重要です。サイズが大きすぎると隙間からのモレのリスクが高まり、小さすぎると締め付けや摩擦の原因となります。パンツ型の場合はウエストサイズを基準に、脚まわりのギャザーのフィット性が特に大事なポイントです。

- パッドの選択と併用:薄めのおむつと尿とりパッドを併用する方が、経済的で衛生的であり、こまめな交換による肌への刺激軽減に繋がります。夜間など長時間交換できない場合は、吸収量の多いパッド(4~8回分など)を選び、睡眠を確保しましょう。

運用設計:漏れ不安と不快感を解消するハウツー

ターゲットの緊急時や長時間の漏れ不安を解消するためには、日々の運用を工夫することが重要ですべる。

- 長時間の漏れ不安への「運用設計」

- パッドの当て方:

尿とりパッドは、裏面に防水性シートが貼られているため、重ねて使っても吸収量は増えません。むしろ段差ができて隙間から漏れたり、通気性が悪くなりムレやカブレの原因になったりするため、重ね使いは絶対にいけません。 - ギャザーの活用:

尿モレを防ぐため、立体ギャザーは必ず立てて、そけい部(足の付け根)に沿わせるように当てましょう。 - 交換目安:

夏場は湿気がこもりやすいため、吸収量に余裕があっても2–4時間を目安にチェックし、こまめに交換することで皮膚トラブルを予防できます。夜間は吸収量の多いおむつを使用し、深夜のおむつ交換は、覚醒や介護負担の観点から行わないようにすることが推奨されます。

参考:ベビーバンド(【医師解説】おむつかぶれを防ぐには?知っておきたい予防と対策法) - 固定とズレ対策:

動く日はフィクセーションパンツ(伸縮性のある固定用下着)やボクサーブリーフで外側を安定させ、おむつのズレを防ぐと、モレを防ぐのに有効です。

- パッドの当て方:

- 緊急時の調達ガイド(外出・長距離移動用)

- 持ち歩きキット:

薄型尿とりパッド、消臭袋、小分けウェットティッシュ、使い捨て手袋、ワセリンなどの皮膚保護剤、予備の下着(またはフィクセーションパンツ)を携帯しておきましょう。 - 現地調達のコツ:

外出先で調達する場合は、ウエストやヒップのサイズ表記を控えておくと、店頭で選びやすいです。

- 持ち歩きキット:

3ステップのスキンケア(かぶれ予防)

皮膚トラブルを防ぐためには、清潔・乾燥・保護の3ステップのスキンケアを徹底しましょう。

- 清潔:

排泄物を拭き取る際は、強くこすらず、優しく押さえるように拭きましょう。尿は一般にやや酸性〜弱酸性ですが、排泄後は時間が経つとアルカリ性に傾き刺激が強まります。可能であれば、おしり拭きだけでなく、ぬるま湯で洗い流すのが最も肌に優しい方法です。 - 乾燥&保護:

洗浄後は、皮膚のふやけを防ぐため、柔らかい布で押さえるように水分を除去し、しっかり乾かします。乾燥後、ワセリンや亜鉛華軟膏などの撥水性の皮膚保護剤を塗布し、排泄物による刺激から肌をガードします。 - 観察と受診:

おむつ交換の際、古いおむつを引っ張って抜き取ると摩擦やズレが生じ、褥瘡の原因になるため、体位変換を行いながら丁寧に交換します。セルフケアを続けても赤みが治まらない、または皮膚のただれがしわの内側まで広がっている場合は、カンジダ皮膚炎の可能性があるため、早めに皮膚科などの専門医を受診しましょう。

まとめ

夏場の大人用おむつ利用者にとって、失禁後のベタつき、蒸れ、かぶれは深刻な悩みです。多くの方が「ポリマー(SAP)の量が多い=高性能」と考えがちですが、これが夏場の不快感を生むパラドックスです。

蒸れの真の原因は、SAPが尿を吸収して膨らむ際に粒子同士が融合し、湿気の通り道を塞いでしまう「ゲルブロッキング」という現象にあります。ゲルブロッキングが発生すると、おむつ内部に湿気の壁ができ、湿度が急上昇します。快適性は、液体を閉じ込める「水分管理」と、湿気を逃がす「湿気管理」のバランスで決まるのです。

夏場のサラサラ感を確保する鍵は、おむつの外側にある「全面通気シート(透湿防水材)」にあります。これは、液体は通さず空気(蒸気)だけを通す微細な穴があり、ムレの原因となる湿気を外部へ逃がします。製品選びでは、吸収量だけでなく、この通気性の有無を重視しましょう。

また、運用上の注意も重要です。体型に合ったサイズを選ぶことが、モレや摩擦を防ぐ絶対条件です。尿とりパッドの重ね使いは、裏面の防水層により吸収量は増えず、ムレや段差によるカブレの原因になるため避けましょう。皮膚トラブルを避けるために、吸収量に余裕があっても、排泄物が出たらできるだけすぐに交換することが、最大の予防策です。

科学的根拠に基づき適切な製品を選び、正しいケアを実践することは、利用者の尊厳を守り、快適さを実現する生活全般の総合的な判断につながります。