40代以上の女性にとって、尿もれの悩みは決して特別なものではありません。花王の調査によると、40代以上の女性の約2人に1人が尿もれを経験しています。

特に働く女性にとって、「失敗=職場で恥」という等式は深刻な恐怖となり、くしゃみや咳をはじめ、出張の新幹線で予約した席からトイレまでが遠いといった長時間移動のシチュエーションが、大きな不安を生み出します。

この記事では、「種類が多すぎて選べない」という混乱(選択麻痺)を解消し、また「ナプキンで足りている」という錯覚を解体し、あなたが自信を持って「今日これ」と選べるための具体的な指針を提供します。

ナプキン代用が生む「隠れたコスト」:専用品へ転換する理由

尿もれ対策として、おりものシートや生理用ナプキンを代用している方は少なくありません。代用品を使う人も約半数にのぼりますが、尿もれ対策には尿の特性に合わせて作られた吸水ケア専用品を選ぶことが推奨されます。

- 尿と経血の性質、専用品の吸収メカニズム

生理用ナプキンは粘度の高い経血を吸収するために作られていますが、尿は水分が多く、速く、まとまった量で排出されることがあります。生理用品で代用すると、表面に水分が残りやすく、「じっとり」とした不快感につながります。

一方、吸水ケア専用品には高分子吸水ポリマー(吸水ポリマー)が使用されており、水っぽい尿を素早くゲル化して閉じ込め、逆戻りを防ぎ、表面をさらさらに保つように設計されています。 - 専用品で解消される「3つの隠れたコスト」

代用品を使い続けることで、気づかないうちに発生している時間的・身体的なコストを解消できることが、専用品への「アップグレード」の理由です。- 身体的コストの軽減(ムレ・かぶれ):

尿が表面に長く留まるとムレや肌トラブルの原因となります。専用パッドは、肌への優しさを重視し、通気性や弱酸性の表面シートを採用している製品が多くあります - 感情的コストの軽減(ニオイ不安):

尿のアンモニア臭は生理用ナプキンでは十分に中和できません。専用パッドは、消臭ポリマーや銀イオン(Ag+)、緑茶成分などによる強力な消臭機能を備え、ニオイの不安を解消します。尿もれ経験者の9割以上がニオイを気にしています。 - 経済的・時間的コストの軽減:

ナプキンを代用すると、吸収力や消臭力の不足から頻繁な交換や、漏れによる追加の洗濯(リカバリー負荷)が発生します。専用パッドの使用は、交換回数を減らし、これらの時間的・経済的な「隠れたコスト」を削減します。

- 身体的コストの軽減(ムレ・かぶれ):

【隠れたコストの可視化:1ヶ月の簡易試算例】

尿もれをナプキン(代用品)で対応した場合、交換頻度や洗濯にかかるコストが増加します。

| 項目 | 代用品対応した場合(概算) | 専用パッド対応した場合(概算) |

|---|---|---|

| パッド交換頻度 | 1日あたり6枚(頻回交換) | 1日あたり3枚(高吸収力で回数が減る) |

| 追加の洗濯回数 | 漏れによるシミ抜き・部分洗い:月4回 | 漏れがほぼゼロになり、シミ抜きが不要に |

| リカバリー時間 | 交換の手間+洗濯にかかる時間=約1時間/週 | 交換の手間のみ=約30分/週 |

| 結果 | 見かけの安さに対し、時間と労働のコストが上乗せされる。 | 安心感と快適性が向上し、見えないコストを削減。 |

軽失禁パッド選びで迷わない!「最初の一歩」の踏み出し方

製品の種類が多すぎて「どれが自分向けか?」と選択に迷い、思考停止してしまう方へ、まず行動に移すための具体的なガイドラインを提供します。

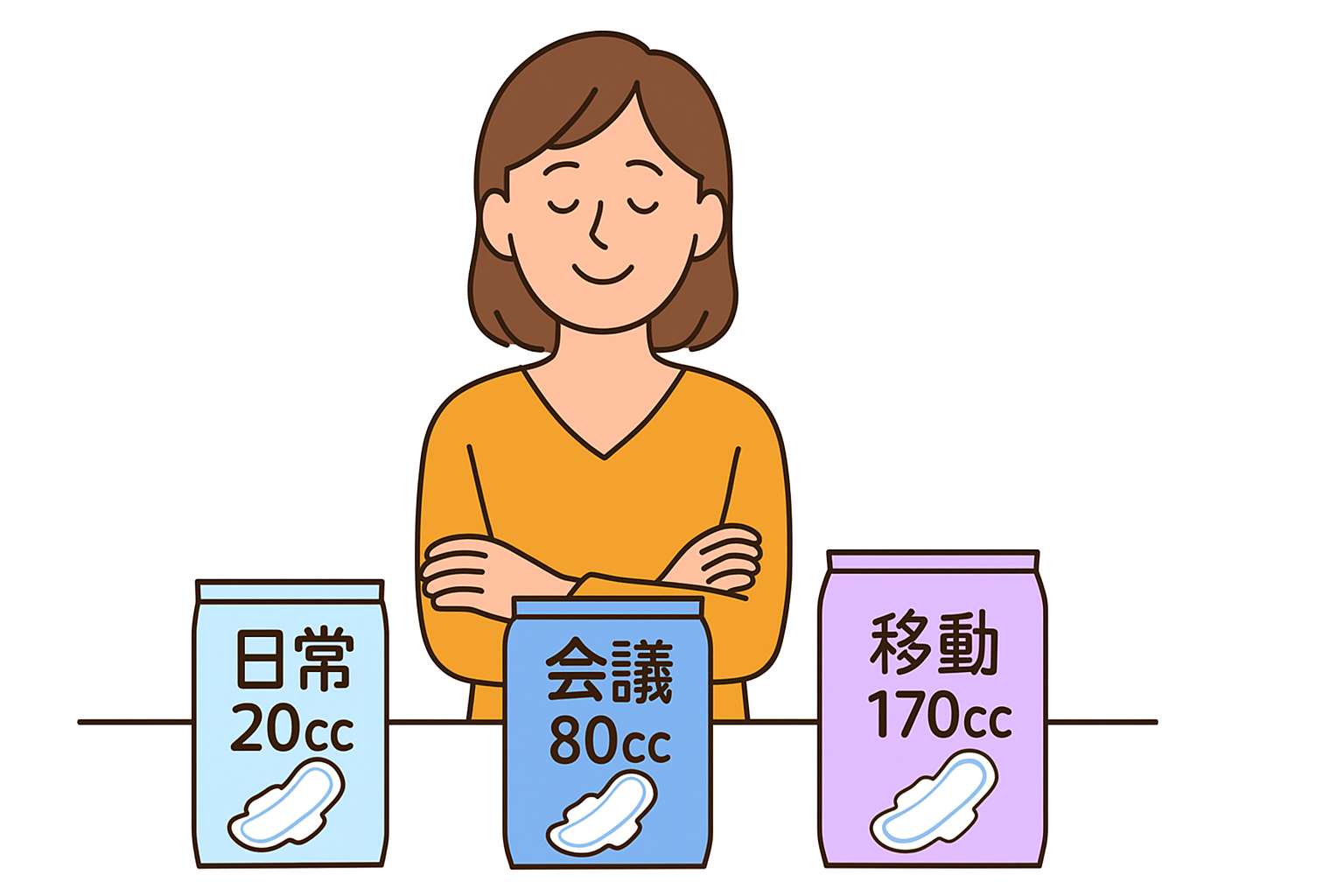

- 初回購入で迷わないための「マイ・安心3点セット」

初めて専用パッドを購入する際、いきなり完璧なアイテムを見つけようとする必要はありません。まずは以下の3種類を揃え、ご自身の症状や使用シーンに合わせて試してみるのが有効です。- 薄型デイリーパック(20cc〜45cc):

用途:通勤、短時間の会議、くしゃみ・咳対策

特徴:超スリム、目立ちにくさ重視。 - 長時間安心の保険(80cc〜120cc)を数枚:

用途:長めの会議、映画鑑賞、日常の不安対策

特徴:安心の中量用以上、立体ギャザー、消臭機能。 - 出張・移動日用(170cc〜270cc)を1枚:

用途:新幹線、長距離移動、失敗が許されない日。

特徴:高吸収、長時間用、横モレ防止に特化。

- 薄型デイリーパック(20cc〜45cc):

- cc(吸収量)を自分の感覚に翻訳する

軽失禁パッドの容量はcc(ミリリットル)で表示されますが、この数値はメーカーが独自に検証して表示しており、統一された規格があるわけではありません。そのため、ccをそのまま比較するのではなく、ご自身の体感と照らし合わせることが重要です。

メーカーが使用する「たまにある“じわ〜っ”」や「ときどきの“ぽたっ”」といった感覚的な表現を、自己評価の出発点として活用しましょう。- 超微量(3cc〜10cc):おりものと水分をまとめてケアしたいとき。

- 少量(15cc〜20cc):くしゃみや咳など、一瞬「ちょいモレ」が気になる程度。

- 中量(45cc〜80cc):軽い運動や立ち上がりの際にヒヤッとするとき。

- 多量(120cc以上):長時間交換できない日、夜間の漏れが心配なとき。

専門家からのアドバイスとして、症状に対して大きすぎるサイズを使うと、体の変化や異常に気づきづらくなる可能性があるため、まずは少量用のものから試すことが大切です。

- 中立性の確保:製品例に関する注記

パッドの吸収量や機能はメーカーごとにさまざまな工夫が凝らされています。

新幹線・出張も安心!失敗が許されない日の指針

「新幹線でトイレが遠い」「職場で失敗するのが怖い」というコアな不安を解消するため、長時間の着席時や移動時に特化した具体的な対策と製品選びの指針を提供します。

- 長時間着席時の安心設計:座位のモレ対策

長時間の着席(出張、新幹線、会議、観劇など)では、パッド中央ではなく、端や横から尿が漏れ出るリスクが高まります。

このモレを防ぐために、横モレ対策(立体ギャザー)が極めて有効です。多くのパッドでは、中量用(例:45cc、55cc)以上の容量から立体ギャザーが付属しています。

| 連続座位時間 | 目安吸収量(安全側) | 推奨されるパッドの特徴 |

|---|---|---|

| 60–90分(短距離移動・会議) | 80cc〜120cc | 立体ギャザーつきの中量用。薄型も可。 |

| 2–3時間(新幹線・長旅) | 120cc〜170cc | ギャザー付き高吸収タイプ。長さ29cm以上。 |

| 3時間超(長時間移動・夜間) | 220cc〜300cc | 特に多い時用。ワイドな吸収体や後広型。 |

- シーン別「今日これ」簡易マトリクス

行動の自由度、人目、活動量に応じて、最適なパッドを視覚的に選ぶための簡易マトリクスです。

| シーン(条件) | 推奨CC(目安) | 推奨される形状・機能 |

|---|---|---|

| 新幹線・出張(長時間移動/交換難) | 120cc〜270cc | 立体ギャザー、高吸収、Ag+/消臭機能。 |

| オフィス・会議(着席が多い/目立たなさ) | 20cc〜80cc | 超スリム/薄型(例:厚さ1.6mmの製品も)、ヨレにくい、消臭機能。 |

| 運動・アクティブ(動きが多い/ズレ防止) | 45cc〜80cc | ズレ止めテープが強力、フィット感重視、ムレにくい通気性。 |

| ファッション優先(タイトな服/ごわつきNG) | 3cc〜50cc | 極薄タイプ(例:厚さ2mm以下)、コンパクト、無香料。 |

- 【出張・新幹線】安心を叶える持ち物ミニリスト

「準備すれば大丈夫」という安心感を確立するため、外出先での交換・処理まで想定したミニリストを携帯しましょう。

| 持ち物 | 目的と選定理由 |

|---|---|

| 長旅用パッド(120cc〜170cc)×2枚 | 連続移動中の安心確保。予備1枚は必須。 |

| 特に多い時用パッド(220cc〜300cc)×1枚 | 究極の安心、夜間使用、または重大な失敗に備える。 |

| 消臭エチケットポーチ | 使用前のパッドの持ち運びや、使用後の汚物を密封し、ニオイを遮断。 |

| 替えの下着(ショーツ)1枚 | 万が一漏れた場合のリカバリー負荷を最小限に抑える。 |

| 座席到着直後にトイレ位置確認 | 不安を和らげ、リラックスして過ごすための心理的対策。 |

<関連記事>

柔軟なパッドの使い分け

「完璧な一枚」を探し続ける必要はありません。異なる場面に合わせて靴や洋服を変えるように、2〜3種類のパッドを手元に置いておくという「吸収ケア・ワードローブ」の考え方を取り入れましょう。

このアプローチは、「大きめを買いすぎて困りました」というユーザーの経験談に応え、複数の製品を使い分けることの合理性を示します。

- マイ・安心セットの具体例

- 通勤・日常セット:

20ccの薄型(日常のちょいモレ)と、80ccの安心中量用(急な会議や残業に備えた保険)。 - 長距離移動セット:

170ccの長時間用パッド(新幹線内)と、20ccの薄型(出張先のホテルや短時間の移動用)。

- 通勤・日常セット:

- 外出先でのパッドの配慮

パッドを持ち運ぶことは、実用的かつ感情的な側面があります。誰かに見られるかもしれないという恐怖を和らげるため、目立たない持ち運び方が推奨されます。- エチケットポーチの活用:

消臭機能を備えたものなど、一見すると化粧ポーチにしか見えない、スタイリッシュなポーチを活用しましょう。 - コンパクトな製品の選定:

多くの現代的なパッドは個包装がコンパクトであり、ハンドバッグの小さなポケットにも簡単に収まるよう工夫されています。

- エチケットポーチの活用:

失敗コストの管理:回復と予防のガイド

「失敗=職場で恥」という心理的なハードルを下げる上で、万が一漏れてしまった場合の「プランB」を用意しておくことは重要です。

- 実践的なダメージコントロール:衣類が汚れた場合の対処法

漏れに伴うパニックとリカバリー負荷を軽減するために、冷静な対処法を知っておきましょう。- 応急処置:

その場で落ち着いてトイレへ行き、パッドを交換し、予備のショーツや衣類で対処します。 - 効果的なシミ抜き:

尿は水溶性ですが、タンパク質が含まれており、熱で固まる可能性があるため、熱湯の使用は避けましょう。

1. まず、40℃以下のぬるま湯か水で予洗いをします。

2. その後、酵素入り洗濯用洗剤と酸素系漂白剤を混ぜたぬるま湯に1〜2時間程度つけ置き洗いを推奨します。 - 素材表示の確認:

衣服の素材(特にウールやシルクなど)によっては、漂白剤や高温のつけ置きが不向きな場合があります。必ず衣服の洗濯表示を確認してから処理を行いましょう。

- 応急処置:

- 主体的な自信の構築:長期的な対策

パッドの使用は日々の安心を提供しますが、長期的なQOLの向上には、セルフケアの継続が重要です。- 骨盤底筋トレーニング:

40代以降の尿もれの主要な原因の一つは、骨盤底筋のゆるみです。この筋肉を強化する骨盤底筋体操は、パッドへの依存を減らすことができる、自己肯定的な実践です。 - 専門医の受診:

尿もれや頻尿は、過活動膀胱の治療や、尿失禁手術(TVT/TOTなど)によって改善できる可能性があります。症状が重度であったり、日常生活に支障を来している場合は、専門医(婦人科、泌尿器科)への相談を検討しましょう。

- 骨盤底筋トレーニング:

- 医療費控除に関する注意点(重要)

軽失禁パッドや尿とりパッドは、医療費控除の対象となる場合があるとされていますが、働く軽失禁読者が日常的な予防対策として購入した場合は、基本的に対象外となることが多いため、誤解を招かないよう注意が必要です。- 医療費控除は、医師の証明等により「治療上必要」と認められる場合に限定されます。

- 日常の軽失禁対策としての購入は対象外となることが多いので、詳細は国税庁サイトやお住まいの税務署、または医療機関で確認してください。

まとめ:パッドと選び方で不安から自由になる

尿もれは多くの女性が経験する問題であり、恥ずかしいことではありません。専用の吸水ケア製品を選ぶことは、不安に備えるための賢明なセルフケアです。

この記事で提供したシーン別「今日これ」指針と、マイ・安心セットの考え方を活用すれば、「どれが自分向けか」という選択麻痺を克服し、失敗の不安から解放されます。

まずは「マイ・安心3点セット」を揃えるなど、小さな一歩から始め、準備と選択によって自信に満ちた一日を手に入れましょう。

<関連記事>