北海道の冬は、暖房・給湯・調理の需要が夕方から夜にかけて重なりやすく、電気のみで賄うオール電化は家計への負担が大きくなりがちです。一方、電気とガスを組み合わせるガス併用は、電力量の抑制と高単価時間帯の回避、停電時の安心確保を狙える設計です。この記事では、北海道という前提に特化して、比較に必要な基本条件、方式別の要点、実例、意思決定の基準を簡潔に整理します。迷いが残る場合は、Silver Growth Studioの無料電力診断から自宅条件に合わせた提案を受け取ってください。

<関連記事>

- エコキュートとは?オール電化の電気代を下げる仕組み・回収年数を解説

- 北海道オール電化の電気代が高い理由は?暖房・給湯・ベースの見分け方と節約法

- 北海道でエコキュートを導入するなら補助金を活用!国・自治体の最新支援まとめ

北海道の比較前提(全国と異なるポイント)

冬のピークが家計を左右する

11〜3月は暖房・給湯・調理が同時に立ち上がり、単価の高い時間帯に使用が集中しやすい時期です。オール電化では、湯切れからの沸き増しが割高時間帯に当たり、そこへ暖房と調理の電力が重なって、単価と使用量の両面で負担が膨らむ構造になりがちです。ここを外せるかどうかが最終的な光熱費を大きく左右します。

都市ガスとLPガスは前提が大きく違う

都市ガスエリアは単価の優位が出やすく、暖房をガス側に寄せるとトータルが安定しやすい傾向があります。LPガスの地域は単価が高止まりしやすく、安易なガス化で逆効果になることも少なくありません。LP地域では、機器効率の底上げ、運転設定の最適化、熱損失の低減といった電化の磨き込みが堅実に効きます。

停電耐性は比較上の重要要素

真冬の停電は生活の安全を直撃します。局所暖房の確保(ガスFFストーブや寒冷地エアコン)と、非常電源で給湯循環・通信・照明を維持できる準備が、北海道では安心のコストに直結します。補助金は年度で変動し、オール電化とガス併用の双方が対象になる年が多いため、比較の決め手としては扱わず、使えるときに活用する程度の位置づけが実務的です。

方式別の特徴とコスト傾向

オール電化の要点

強み

・光熱費を一本化できる

・火気を使わない安心感がある

・給湯はヒートポンプの効率が高く、はまれば今も競争力がある

弱み

・外気温が極端に低い時に効率低下が起きやすい

・湯切れからの沸き増しが高単価時間帯に当たりやすい

・停電時に脆弱になりやすい

向いている家庭の例

・LPガス地域

・単身や共働きで在宅時間が短い

・必要な部屋を必要な時間だけ温める運用に切り替えやすい間取り

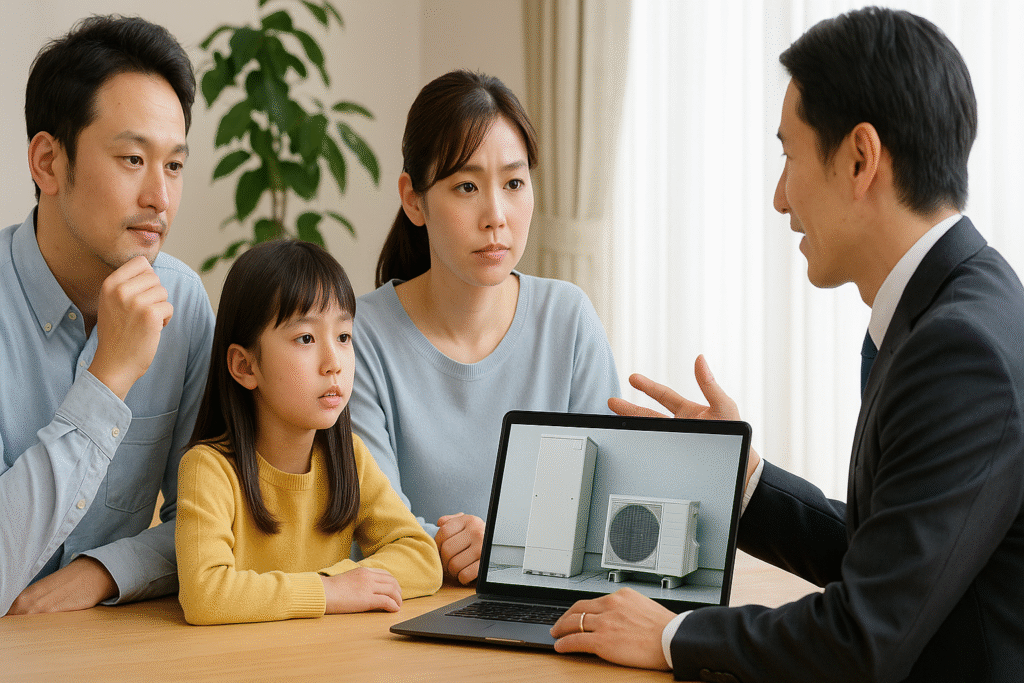

ガス併用(ハイブリッド)の要点

強み

・電力量を抑えながら高単価時間帯の集中を避けやすい

・条件によっては停電時の安心を確保しやすい

・役割分担でピーク時の当たり方を変えられる(例:主暖房は都市ガスFF、補助は寒冷地エアコン。給湯はエコキュート中心、寒冷時や需要ピークのみガス補助)

弱み

・機器追加の初期費用や維持費が乗る

・LPガス地域ではコスト面で不利になりやすい

向いている家庭の例

・都市ガスエリアで大家族や在宅時間が長い

・セントラル暖房の快適性を維持したい

北海道で効果的な使い方

・給湯はタンク容量の適正化と入浴ルールの整備で沸き増しを減らす

・暖房は守る部屋を決めて必要時間に集中投入する

・非常電源は循環ポンプや通信を優先し、停電時の最低限を確保する

ケーススタディ

CASE1:札幌・4人家族・都市ガスあり

- 状況

延床約38坪。エコキュート370L、蓄熱暖房×2、IH。太陽光なし。

- 課題

冬の夕方から夜に暖房・給湯・調理が同時ピーク。沸き増しが割高時間帯に当たり請求額が跳ねる。

- 対策

主暖房を都市ガスFFへ移行し、寝室は寒冷地エアコンで補助。給湯は寒冷地仕様エコキュートへ更新し、タンクを大容量化して沸き増し頻度を低減。沸き上げ時間は夜間中心に再設定。浴室暖房は在室時のみタイマー運用に変更。

- 体感

ピークの当たり方が変わり、請求額と体感が安定。寒波時も湯切れが減り、家族の入浴リズムが崩れにくくなった。

- 示唆

都市ガス×大家族は、暖房をガス、給湯を電気の得意分野で分担するハイブリッドにすると勝ち筋が明確になる。

CASE2:帯広郊外・4人家族・LPガス地域

- 状況

延床約36坪。旧式エコキュート370L、電気パネル暖房。LPのみ。

- 課題

LP単価が高く、ガス化のうま味が出づらい。真冬は湯切れからの沸き増しが常態化し、割高時間帯に当たりやすい。

- 対策

寒冷地仕様エコキュート460Lに更新。高圧給湯と配管保温の強化で湯の届け方を改善。入浴順を固定し、追いだきは最小限に制御。窓まわりの簡易断熱(内窓や断熱スクリーン)で暖房負荷の底上げを抑制。

- 体感

機器更新、運用、窓まわりの小改修の複合効果で請求を着実に圧縮。寒波時の入浴ストレスも低下。

- 示唆

LP地域は電化を磨くのが王道。ガス併用に走る前に、機器効率、運用、熱損失の三点で底力を上げるとリスクを取らずに成果が出る。

CASE3:小樽・2人世帯(共働き)・都市ガスあり、停電不安

- 状況

延床約30坪。新しめのエコキュートとIH。太陽光なし。

- 課題

在宅時間が短く暖房は散発。停電時の冷えと復旧までの不安が大きい。

- 対策

居間だけ都市ガスFFを追加して守る部屋を明確化。ポータブル電源を用意して給湯循環、通信、照明を最低限キープ。短時間予熱をタイマー運用に切り替え、帰宅時だけ無駄なく温める。

- 体感

年間コストは微減しつつ、停電時の拠り所ができて生活不安が大幅に軽減。

- 示唆

小規模世帯はポイント暖房と非常電源の組み合わせで費用最小と安心最大を実現しやすい。大掛かりな入替に頼らず現実的に強い選択肢になる。

※注記

各ケースの効果は住まいの断熱、設備の年式、料金条件で変動します。方向性の判断材料として活用し、最終判断は実データに基づく個別診断が近道です。

比較の結論

都市ガスが使える家庭

大家族や在宅時間が長い場合は、暖房をガス側に寄せて給湯はエコキュートを軸に運用するハイブリッド構成が有利になりやすい傾向があります。夕方から夜にかけての需要が大きいほど、役割分担によって電力量の増え方と高単価時間帯への集中を同時に和らげられます。一方、世帯規模が小さい、もしくは在宅時間が短い家庭は、居間のみ局所暖房を足すといった軽いハイブリッドや、オール電化の設定見直しだけでも電力使用の節約効果を出せる余地が大きい場合があります。

LPガス地域の基本方針

原則はオール電化の磨き込みになります。寒冷地仕様のエコキュートへの更新やタンクの大容量化、配管や浴室の保温、入浴順や追いだきのルール化、窓まわりの簡易断熱といった積み上げで、割高な時間帯に沸き増しが発生する頻度を抑え、着実に家計の底を下げていきます。特定の部屋だけ高い温度を保ちたい事情がある場合は、最小構成の局所暖房を例外的に追加し、固定費を過度に増やさない範囲で効果を確認します。

判断の手順

- 給湯の点検。湯切れや沸き増しの有無、タンク容量、入浴の順番、追いだき回数を見直しましょう。

- 暖房の運用見直し。全館常時を前提にせず、守る部屋を決めて必要な時間だけ温める運転へ切り替えられないか検討しましょう。

- ガス種別の確認。都市ガスならハイブリッドを候補に、LPガスなら電化の磨き込みを基本線に据えましょう。

- 停電への備え。非常電源を循環ポンプや通信に優先し、冬の不測事態にも耐えられる体制を用意しましょう。

まとめ

都市ガスとLPガスで前提が大きく異なり、家族構成、在宅パターン、住まいの性能によって最適解は変わります。次の整理を指針にしてください。

- 都市ガス×大家族(在宅長め)

ハイブリッドが有力。主暖房をガスに寄せ、給湯は電気の得意分野で運用し、電力量の抑制と高単価帯の回避を両立させる。

- LPガス×一般家庭

電化の磨き込みが最短。寒冷地エコキュート、タンクの大容量化、保温と運転の徹底、窓まわりの簡易断熱で、無理なく効果を積み上げる。

- 小規模世帯や停電不安が強い場合

ポイント暖房と非常電源の組み合わせが費用対効果に優れ、安心感も高い。