北海道でオール電化住宅に暮らしていると、冬場の明細を開くのが怖い——そんな声をよく聞きます。

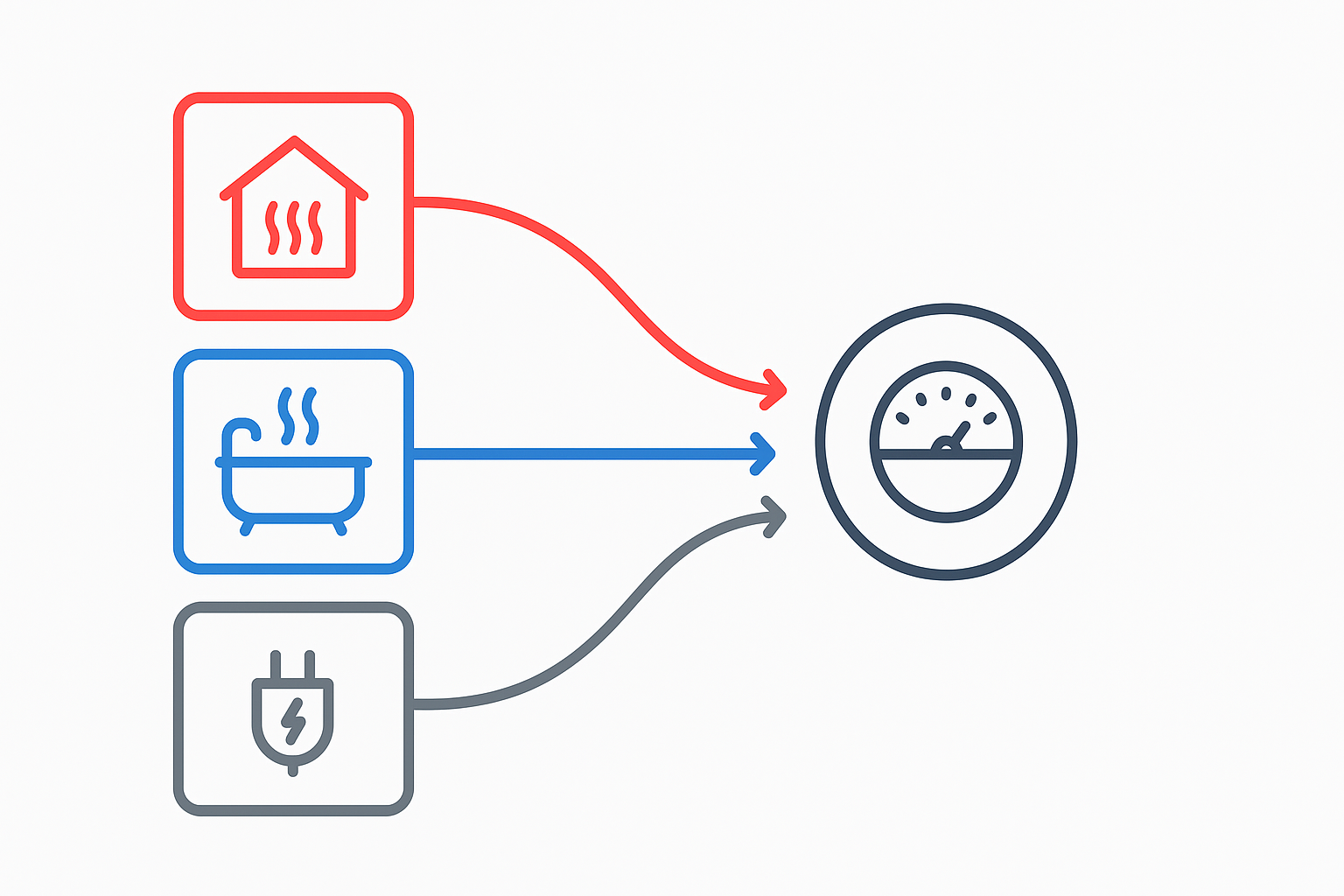

とはいえ「使いすぎたから高い」の一言で片づけると、対策は見当違いになりがちです。電気代の正体は、ざっくり暖房・給湯・ベース電力(冷蔵庫・照明・調理など日常の電力)の3つに分かれます。まずはこの内訳を知り、自分の家はどこが重いのかを見分けることが、ムリなく下げる最短ルートです。

本記事では、北海道のオール電化ならではの電気代の平均と季節特性を押さえつつ、明細やスマートメーターの見方、季節比較のコツを使って「暖房・給湯・ベース」を見える化します。そのうえで、よくある高コストの原因(深夜電力を活かせていない/古い設備のまま/プラン不一致 など)を具体例で確認し、原因別の節約法へつなげます。読後には、「うちは暖房が重いから設定と断熱を」「給湯が重いからエコキュート検討を」「ベースが重いから家電と待機電力を」と、今日から着手できる第一歩がはっきり見えるはずです。

<関連情報>

【北海道】電気代やばい?高い?無料電力診断で要因と対策をチェック

北海道オール電化の電気代に悩む家庭が増えている

北海道は全国でも特に電気代が高い地域

北海道は暖房期間が長く、外気温も低いため、冬場に暖房と給湯の負担が大きく跳ね上がるのが特徴です。水道水の温度が低い冬は、同じ湯量でも加熱により多くのエネルギーが必要になります。さらに、日照時間や外気条件の影響で室温が下がりやすく、立ち上げ(部屋を暖め始める時)に電力が集中しやすい点も、請求額を押し上げる要因になります。

高い原因は「使い方」だけではない

電気代の請求額が高くなる要因は、単なる使いすぎの問題にとどまりません。

- 時間帯単価のミスマッチ:昼間の使用が多い/深夜割引を活かせていない。

- 機器効率の差:古い電気温水器や暖房機器は、最新機種や適切な設定と比べて電力多消費。

- 住宅性能・生活スタイル:断熱・気密の不足、在宅時間の増加、追い焚き多用などが積み重なる。

このような要素も電気代に関係してきます。だからこそ、闇雲な節電よりも、電気代を「暖房・給湯・ベース」に分けて原因を特定することが近道です。設定の見直し・機器更新・料金プラン最適化など、効果の出る打ち手を選ぶ必要があります。

北海道のオール電化の電気代平均と特徴

北海道オール電化の平均電気代(月・年)

「平均はいくら?」を正しく把握するいちばん確実な方法は、自宅の過去12か月の明細から年額と月平均を出すことです。世帯人数・住宅の広さ・断熱性能・機器構成(暖房方式/エコキュート or 電気温水器)で差が大きいため、まずは自宅基準で把握しましょう。

簡単ステップ

- 直近12か月の請求額を合計し「年額」を出す(太陽光の売電・ポイント充当は差し引きに注意)。

- 年額 ÷ 12 で「月平均」。

- 冬期(例:12〜3月)・中間期(4〜6月/10〜11月)・夏期(7〜9月)で季節平均も出す。

- 「冬期平均 ÷ 夏期平均」を見ると、季節差(暖房・給湯の重さ)が見える。

オール電化は給湯も電気に一本化されているため、一般電化よりも季節差が大きく出ます。自宅の四半期ごとの傾向を掴み、昨年比・月比で改善していくのが実践的です。

全国平均との比較と北海道特有の事情

全国と比べて北海道のオール電化は、暖房需要(暖房日数・外気温)と給湯負担(水温の低さ)が突出しています。

- 暖房日数が長い:真冬だけでなく晩秋〜初春まで暖房が必要になりがち。

- 水温が低い:同じ湯量でも加熱エネルギーが大きく、給湯電力量が増える。

- 住宅形態・機器の影響:戸建て比率が高く、床暖房・蓄熱暖房機など連続運転系の設備が使われるケースも多い。設定や老朽化によっては電力を多く消費。

- 時間帯の使い方:日中在宅が増えると昼間単価の影響が強くなり、同じ使用量でも請求額が上振れしやすい。

このような地域特性×設備×使い方の掛け算が、全国平均より高く見えやすい理由です。北海道内の季節特性を前提に「自宅の傾向」を見ることが重要になります。

季節ごとの特徴(冬が突出して高い)

北海道のオール電化は、一般的に冬が突出して高く夏が低いグラフになります。

- 冬(12〜3月):暖房+給湯が同時に増加。特に立ち上げ(朝・帰宅直後)に電力が集中しやすい。給湯は水温低下で効率が落ち、追い焚き多用も増えがち。

- 中間期(4〜6月、10〜11月):暖房の使用を徐々に減らしつつ、ベース電力の比率が目立つように。使い方の工夫(待機電力・調理家電・照明)が請求額に反映されやすい。

- 夏(7〜9月):北海道は冷房負担が比較的軽く、電気代は年間で最も低い帯に落ち着きやすい。ここを基準に、夏→冬の増分=暖房+給湯の重さと捉えると内訳推定がしやすい。

この季節パターンを踏まえて、夏の基準値(ベース+少量の給湯)を起点に、中間期・冬期でどれだけ上乗せされたかを見れば、「暖房型」「給湯型」「ベース肥大型」のどれに寄っているかを直感的に見分けられます。

電気代が高い原因は「暖房・給湯・ベース」

暖房:冬の最大要因

最も重いのは暖房です。外気温が低いと室温調整ために電力が集中し、強運転と停止の反復で余計に食います。使う部屋を絞る+弱〜中の連続運転で安定させ、ドアやカーテンでゾーニングを意識する必要があります。フィルター清掃・室外機の除雪と、風路確保・設定温度−1℃は電力量を抑える即効性があります。また、窓の簡易断熱やすきま風対策で熱の逃げ道を塞ぐと、同じ快適さで使用量を落とせます。

給湯:電気温水器とエコキュートの差

冬は水温が下がり、給湯の負担が増えます。電気温水器は電気で直に加熱するため効率が低く、エコキュートは少ない電力でお湯を作れるのが強み。運用では、追い焚き多用・高温足し湯、家族間で入浴時間が離れることが電力量増加につながります。入浴をまとめる・ふたの活用・湯温の適正化・夜間沸き上げ予約の最適化で削減が可能です。温水器が古いなら、更新期にエコキュート切替を検討すると効果大です。

<関連記事>

エコキュートとは?オール電化の電気代を下げる仕組み・回収年数を解説

ベース電力:生活家電と待機電力

冷蔵庫・照明・通信機器・ポンプなどの常時消費=ベースは、1台は小さくても24時間×365日で効いてきます。夏の請求をベースの目安と捉え、冬との差分を暖房+給湯と見れば内訳が掴みやすくなります。高止まりの典型は古い冷蔵庫・未LED・テレビ/録画機/ゲーム機/ルーターの待機、などがあります。まず、冷蔵庫更新・全室LED化・スマートプラグで待機電力を遮断すると良いでしょう。IHや乾燥機は同時使用を避け、時間帯をずらすのがコツです。

自宅の電気代を見分ける方法

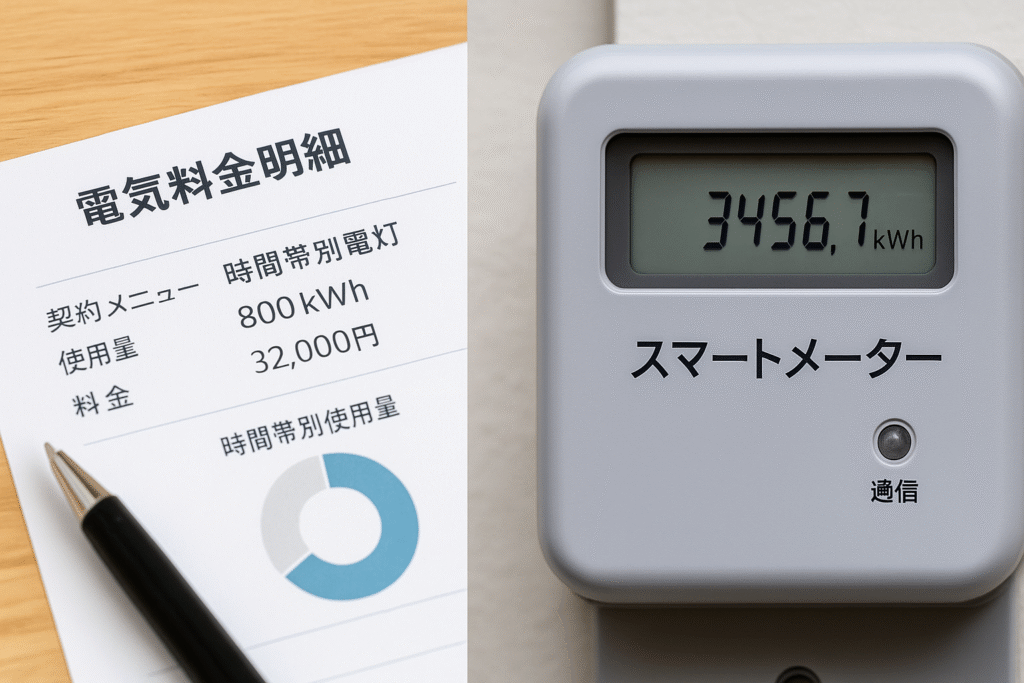

電気料金明細やスマートメーターの活用

まずは、むずかしい分析は置いておいて、「手元の明細」と「30分ごとの使用量グラフ(スマートメーター)」の二つを見るだけで十分です。

スマートメーターは、北海道電力のWeb明細やHEMSアプリで見られることが多く、1日を30分刻みでどれくらい電気を使ったかが分かります。ここで知りたいのは「いつ、山ができているか」です。

深夜の時間帯(例:夜1~5時ごろ。実際の時間帯は契約によって異なります)に大きな山があれば、そこでお湯を作っている可能性が高いです。朝(6~9時)や夕方~夜(18~22時)に山があれば、暖房や調理が要因の可能性が高いです。昼間の時間帯は電気単価が高いプランが多いため、ここに大きな山が連日出ている場合は、料金プランのメリットを取り逃している可能性があります。

明細は、なるべく過去12か月分を並べて見てみましょう。毎月の請求額と使用量(kWh)が分かれば十分です。あとで季節ごとにまとめ直すので、いまは「高い月と低い月の差がどれくらいか」をざっくり把握できればOKです。

季節ごとの電気代を比較して原因を特定

ここからは、季節差を使って内訳を見分けます。考え方はシンプルです。

- 夏は暖房をほとんど使わないので、「ベース(冷蔵庫・照明など)+少しの給湯」の金額と考えます。

- 中間期(春・秋)は、夏よりは給湯が増え、暖房はまだ少なめ。

- 冬は、給湯に加えて暖房がどんと乗ります。

具体例で見ましょう。もし、

夏の平均が12,000円、中間期の平均が16,000円、冬の平均が32,000円だったとします。

このとき、

- 給湯の増分は「中間期 − 夏」なので、16,000円 − 12,000円 = 4,000円。

- 暖房の増分は「冬 − 中間期」なので、32,000円 − 16,000円 = 16,000円。

つまり、ベースはおおよそ12,000円、給湯の増分が4,000円、暖房の増分が16,000円という見立てになります。割合に直すと、全体32,000円に対して、ベース12,000円(約38%)、給湯4,000円(約13%)、暖房16,000円(約50%)というイメージです。

このように、夏→中間→冬の差だけで「どこが重いか」を大まかに捉えることができます。きっちり正確でなくて構いません。大事なのは、最も重いところに先に手を打つことです。

家庭タイプ別の傾向(暖房型/給湯型/ベース型)

季節差の結果を踏まえると、ご家庭はだいたい次のどれかに当てはまります。

暖房型

冬になると一気に高くなり、「冬 − 中間」の差が大きいタイプです。スマートメーターでは朝と夜に山がはっきり出ます。対策は、使う部屋を絞る、連続の弱~中運転で安定させる、窓まわりの断熱、フィルター掃除と室外機の風路確保といった“基本の最適化”から始めるのが効果的です。

給湯型

「中間 − 夏」の差が大きく、入浴の仕方や機器の影響が強いタイプです。深夜の時間帯に毎日大きな山が出る、追い焚きが多い、家族の入浴時間がバラバラ、といった傾向が見られます。入浴時間を近づける、ふたを使って保温する、湯温を上げすぎない、エコキュートの場合は夜間の沸き上げや学習設定を適正化しましょう。電気温水器が古い場合は、更新の際にエコキュートへの切替で大きく改善することが多いです。

ベース型

季節を通して高止まりし、夏の請求も高めなタイプです。グラフは一日中なだらかで、はっきりした山が少ないのが特徴です。古い冷蔵庫、未LEDの照明、テレビや録画機・ゲーム機・ルーターの待機電力が積み上がっている可能性があります。まずは、冷蔵庫の省エネ機種への更新、全室LED化、使わない機器の主電源を切る(スマートプラグやスイッチ付きタップを活用)といった身近な対策から取り組むと、効果が数字に表れやすくなります。

<関連情報>

【北海道】電気代やばい?高い?無料電力診断で要因と対策をチェック

北海道のオール電化でよくある高コストパターン

深夜電力を活かせていない

オール電化は、本来「夜の安い時間にエネルギーをためて、昼間に使う」設計が強みです。ところが、エコキュートの沸き上げ時刻が昼にずれていたり、追い焚きを何度もしていたり、食洗機や乾燥機を夕食後すぐ回していたりすると、高い単価の時間帯に電気を使ってしまうため、請求が跳ね上がります。

見分け方はかんたんで、スマートメーターのグラフに深夜(例:1〜5時)に山が少ない/昼や夕方に大きな山が連日あるなら要注意です。対策は、エコキュートの夜間予約(学習)を正しく設定し、入浴時間を近づけて一回で使い切ることになります。食洗機・洗濯乾燥・蓄熱系の運転は就寝前〜深夜に寄せるのがコツです。お風呂はふたの活用・追い焚き回数を減らすだけでも効果が出ます。

古い設備を使い続けている

機器が古いほど、同じ快適さでも必要な電力が増えがちです。

代表例は、電気温水器と蓄熱暖房機/旧型暖房。

電気温水器は電気で直接お湯を沸かす方式のため、エコキュートより電力を多く使う傾向があります。蓄熱暖房機では、年数が経つと断熱材の劣化や運転のクセで放熱ロスが増え、電気代がかさみます。エアコンは、フィルターの目詰まり・室外機周りの積雪や物置きで効率が大きく落ちます。

目安として、10年以上使っている機器は一度見直しをしましょう。まずは清掃・風路確保・設定の点検をして、それでも高いなら更新期にエコキュートや寒冷地向けエアコンへの切り替えを検討しましょう。冷蔵庫や照明などの通年機器の更新は、ベース電力の底下げにも効きます。

契約プランが合っていない

同じ使用量でも、どの時間帯に使うかで請求は大きく変わります。昼間の使用が多い家庭が時間帯別プランを選んでいなかったり、逆に在宅が増えて昼の比率が上がったのに昔のプランのままだったりすると、メリットを取り逃します。

チェック方法は、過去12か月のグラフを見て夜間利用の比率をざっくり把握すること。夜間の山が少なく昼が中心なら、時間帯別の得は小さくなります。反対に、給湯・家事を夜に寄せられる家庭は、時間帯別の恩恵が大きくなります。

<関連情報>

【北海道】電気代やばい?高い?無料電力診断で要因と対策をチェック

原因別の節約対策

暖房の見直し(効率・設定温度・断熱)

暖房はムダを消して熱を逃がさないほうが確実に下がります。まずは機器の基本メンテから行いましょう。フィルターのほこりや室外機まわりの雪・物置きは、それだけで効率を落とします。運転は、使う部屋だけを区切って弱〜中で連続運転した方が電力のムダが減ります。窓や出入口から熱が逃げやすいので、厚手カーテン・すきまテープ・ドアの開閉回数を減らすと、同じ快適さで電気代を抑えられます。

- フィルター清掃/室外機の風路確保、設定温度はまず−1℃を目安に。

- 使う部屋をしぼり、カーテンとドアでゾーニング(家族の集まる部屋を中心に)。

- 窓まわりの簡易断熱+足元の冷え対策(ラグ等)。

給湯の見直し(エコキュート・湯の使い方)

給湯は、追い焚き回数を減らす・夜間に寄せるが基本です。入浴時間が離れているほど保温ロスが増えるため、家族の入浴をできるだけ近い時間にまとめるのが効果的です。浴槽のふたは必ず閉める、湯温は必要以上に高くしない、シャワーは「時間」と「強さ」を見直します。エコキュートは夜間の沸き上げ予約や学習モードを正しく設定し、タンク湯温も見直しましょう。電気温水器を長年使っている場合は、更新のタイミングでエコキュートへの切替が最も効きます。

- 入浴を連続させ、ふたを活用。追い焚きは最小限に。

- エコキュートの夜間沸き上げ設定と湯温を見直す。

- 電気温水器なら設定と使い方を見直し、更新期は切替を検討。

ベース電力の見直し(家電更新・待機電力削減)

ベース電力は毎日少しずつ積み上がるため、定期的に見直すのが効果的です。ベース電力が高い場合、冷蔵庫・照明・通信機器・テレビ周辺・便座の常時通電グループを優先的に見直しましょう。冷蔵庫は10年以上使っていれば省エネ機種への更新でガクンと下がることが多いです。照明は全室LED化、待機電力はスイッチ付きタップやスマートプラグで使わない時は切るようにしましょう。IH・乾燥・食洗機などのピーク家電は、同時使用を避けて時間帯をずらすだけでも請求の体感が変わります。

- 冷蔵庫の年式確認(古いほど効果大)+全室LED化。

- ルーター/TV/録画機/ゲーム機はタップで一括OFFを習慣化。

- IH・乾燥・食洗機は同時に使わない、可能なら夜間へシフト。

<関連情報>

【北海道】電気代やばい?高い?無料電力診断で要因と対策をチェック

実例シミュレーション:札幌市4人家族の場合

※ここで示す数字は考え方をつかむための目安です。ご家庭の広さ・断熱・機器・契約によって上下します。

前提イメージ

・場所:札幌市/4人家族・戸建て・オール電化

・現状:暖房(ヒートポンプ+補助暖房あり)、給湯(電気温水器)、照明・家電は一般的

・季節の平均請求例(過去12か月の明細から算出):夏12,000円/中間期16,000円/冬32,000円

冬の電気代内訳の目安

前章のやり方に沿って、季節差から内訳をおおまかに推定します。

- ベース=夏の請求=約12,000円(冷蔵庫・照明・通信機器など通年分)

- 給湯増分=中間期 − 夏=16,000 − 12,000=約4,000円

- 暖房増分=冬 − 中間期=32,000 − 16,000=約16,000円

つまり冬1か月あたりの内訳目安は、

ベース12,000円(約38%)/給湯4,000円(約13%)/暖房16,000円(約50%)=計32,000円。

このイメージがつかめると、「まずどこを下げれば効果が大きいか」が見えてきます。上の例の家庭では、暖房が半分・給湯が次点ですね。

設備更新や断熱改修による削減効果

ここでは無理のない初手から始め、次に電力削減に効果的な投資を行う順で考えます。

① 運転&メンテの最適化

- 暖房は使う部屋をしぼり、弱〜中で連続運転+ドアやカーテンでゾーニング。

- フィルター清掃・室外機の除雪と風路確保・設定温度をまず−1℃。

→ 冬の暖房増分(16,000円)の10〜15%減が目安。たとえば約1,600〜2,400円/月の削減。

② 窓まわりの簡易断熱

- 厚手カーテン、すきまテープ、断熱シート、ラグで足元の冷え(ドラフト)を抑える。

→ ①と合わせて、暖房増分の15〜20%減が狙えます(例:2,400〜3,200円/月)。

③ 給湯:電気温水器→エコキュート

- 電気温水器は電気で直接加熱する方式。エコキュートは少ない電力で同じ量の湯を作れます。

→ 季節差から見た給湯増分4,000円の約半分=2,000円/月が冬の削減目安。中間期でも約2,000円/月下がるイメージ。

合計のイメージ

- 暖房最適化+簡易断熱:約2,400円

- エコキュート化:約2,000円

= 約4,400円/月の削減 → 32,000円 → 約27,600円に。

年額のイメージ

- エコキュート化:冬(4か月)×2,000円=8,000円、中間期(5か月)×2,000円=10,000円 → 計18,000円/年

- 暖房最適化+簡易断熱:冬(4か月)×2,400円=9,600円/年

→ 合計で約3万円前後/年の削減が見込めます。まずは運転・設定の最適化→簡易断熱→機器更新の順で行いましょう。

料金プラン見直しでできること

時間帯別料金を使っているのに深夜の利用が少ない、逆に昼や夕方に利用が多い日が連日なら、割引の恩恵を取り逃がしています。やることはシンプルで、「動かせる家事」と「給湯の沸き上げ」を夜側へ寄せるだけです。

- エコキュート:夜間沸き上げ予約・学習機能を見直し。入浴を近い時間にまとめると追い焚きが減ります。

- 家事家電:食洗機・乾燥・洗濯乾燥・浴室乾燥などを就寝前〜深夜帯に寄せる。

- ピーク家電の同時使用を避ける:IH・オーブン・電気乾燥を同時に使わない。

効果の目安は、たとえば昼夜の差が10円/kWh、夜側に200kWh/月寄せられるなら、約2,000円/月の下がり幅が見込めます。

現実に全部を夜へシフトすることは難しいので、まずは給湯+1つの家電から。1〜2週間でグラフの形が変わってくるはずです。

投資回収年数と更新の目安

エコキュートの回収年数

回収年数は、かんたんに言うと「本体+工事費」÷「毎年の電気代の削減額」です。

同じエコキュートでも、お湯の使い方で削減額が大きく変わるため、回収年数もブレます。

- お湯の使用が少ない家庭:削減は年2万円前後 → 回収20〜30年(検討外)

- 平均的〜やや多め:年3.5〜5万円 → 回収8〜15年(検討する水準)

- 多め(毎日追い焚き・入浴が連続2回以上):年5〜7万円 → 回収7〜10年(有力候補)

ポイントは、現状の給湯コストを把握してから見積もることです。

- 直近12か月の明細から「給湯分の目安」を出す(中間期−夏で概算)

- その50%前後が削減見込み(電気温水器→エコキュートの場合のイメージ)

- 本体+工事(寒冷地仕様・460Lクラスでおおむね数十万円台)を、上の②で割る

なお、家族の入浴をまとめる/追い焚きを減らす/夜間沸き上げの最適化で、同じ機器でも削減額は伸ばせます。自治体の補助金があると回収はさらに短くなります(※有無は地域・時期で異なります)。

暖房設備更新の判断基準

暖房は電気代への影響が大きいので、いつ更新すべきかの見極めが大切です。次の3点がそろってきたら更新検討のサインです。

- 年式・状態:10〜12年超/故障気味/部品供給が不安。

- 運転のクセ:強運転→停止の反復が多い/室外機の着雪・風路不良で効率低下。

- 使い方と家の相性:24時間連続運転が前提の機器(蓄熱暖房機など)が、実際の生活に合っていない。

更新の方向性は、次の順番で考えることをおすすめします。

- 断熱・気密の底上げ(窓まわりの改善だけでも10〜20%負荷が下がることが多い)

- そのうえで、寒冷地仕様の高効率ヒートポンプを必要な部屋だけに導入(ゾーニングで無駄を減らす)

- 既存併用(パネル・床暖など)は立ち上げにだけ使い、維持はヒートポンプに寄せる

更新の回収は、冬の暖房増分×暖房月数に、効率改善の割合を掛けて年削減額を算出 → 本体・工事費で割る、の順で概算できます。

初期費用と削減効果のバランス

大きな買い替えの前に、すぐにできることから始めるのが失敗しないコツです。

- ゼロ円〜低コストで効くこと

設定温度−1℃、使う部屋を絞る、フィルター清掃、室外機の風路確保、入浴の連続化+ふた徹底、家電の同時使用を避ける。→ すぐ効果、継続コストなし。 - 小〜中コストで底を下げる

窓まわりの簡易断熱、全室LED化、スマートプラグで待機電力カット、冷蔵庫の省エネ機種化。→ ベース電力が恒久的に低下。 - 中〜大コストで本丸に切り込む

エコキュート化、寒冷地エアコン導入、一部屋ずつのゾーニング刷新。→ 年間の大きな削減につながるが、回収年数を必ず試算。

判断の目安は、

- 単純回収が「機器寿命以内」に収まるか

- 快適さ/手間の軽減も考慮するか

- 生活の変化(在宅時間・家族構成)で、今後の使用パターンがどうなるか

この順番で検討すれば、小さく始めて、大きい投資へという流れを作れます。まずは無料でできる対策で削減効果をつかみ、その実績をもとにエコキュートや暖房更新の回収年数を具体的に試算していきましょう。

<関連情報>

【北海道】電気代やばい?高い?無料電力診断で要因と対策をチェック

まとめ:北海道のオール電化の電気代は「原因を分ければ下げられる」

電気代が高いと感じたら、まずは過去12か月の明細を並べて夏場、中間期、冬場の電気使用量の平均を出し、スマートメーターの時間帯の山を確認しましょう。目安は、夏=ベース、中間−夏=給湯、冬−中間=暖房。この3つの差を見るだけで、どこが要因か把握することができます。完璧な計算は不要です。一番重いところから手を打てばOK。

対策はムダを消すことが先決です。

暖房:使う部屋を絞る+弱〜中の連続運転、フィルター清掃・室外機の風路確保、窓まわりの簡易断熱。

給湯:入浴時間を近づけて追い焚き減、ふた活用、湯温見直し、エコキュートの夜間沸き上げ最適化。

ベース:冷蔵庫の年式確認と更新、全室LED化、待機電力カット、ピーク家電の同時使用回避。

手応えが出たら、電気温水器→エコキュートや寒冷地エアコン、窓の断熱強化など投資系へ。回収の目安は、(本体+工事費)÷ 年間削減額=回収年数、で確認しましょう。

平均を知る → 原因を分ける → 小さく試す → 効果が出たら投資の順で進めれば、北海道の厳しい冬でも電気代は着実にコントロールできます。