夜間の介護は、介護をする方と介護を受ける方の双方にとって、心身の負担が特に大きいものです。排泄に関する「臭い」と「漏れ」の不安、そして夜中の頻繁な交換作業は、介護における大きなストレスの原因となります。介護時のニオイの問題は、自宅で介護をする方の困りごとの中で、洗濯や掃除よりも上位にランクインするほど深刻です。

夜用介護パッドを選ぶ際、単に「吸収量が多いもの」を選ぶだけでは、この問題は解決しないことがあります。なぜなら、尿の漏れと便の漏れは原因が根本的に異なり、それぞれに特化した対策が必要となるからです。

本記事では、介護現場の専門的な知見や製品の科学的な特性に基づき、夜間の臭いや漏れの不安を根本から断つための介護パッドの選び方をご紹介します。

「朝まで交換せずに済ませたい」「寝具を汚さずに過ごしたい」、そんな願いを叶えるための具体策を、本記事でやさしく整理します。

介護者の声 :苦労と改善のリアルな体験談

介護現場のリアルな声を聞くと、適切なパッドの選び方や使い方を知っているかどうかで、介護の負担や介護工数(交換頻度や清拭の手間)が大幅に改善できることがわかります。

夜間の排泄介助、苦労体験の共有

夜間のモレの最も大きな原因の一つは、軟便や水様便がパッドの吸収面を塞いでしまう「目詰まり」です。通常の紙おむつは表面で水分を吸収する構造ですが、便が表面を覆ってしまうと尿の吸収が妨げられ、モレにつながることがあります。特に、経管栄養を摂取している方や、下剤を服用している方は、軟便になりやすい傾向があります。

また、夜間の排泄介助では、衣服や寝具の交換が発生すると、介護者も被介護者も負担となってしまいます。介護者は、ニオイが原因で「鼻の周りにいつまでもニオイが残っているような感じがして不快」など、精神的な面で負担を感じることが多いです。

対策導入で介護工数が改善した実例

高吸収力(6回分や10回分など)の夜用パッドを導入し、正しい装着方法を実践することで、朝まで交換なしで過ごせるようになり、介護工数が大幅に改善したという例があります。

また、軟便対応の専用パッドは、軟便で困っている状況で手に入ったことで大変助かったという声が寄せられています。介護パッドを適切に併用すると、おむつ本体の交換回数を減らすことができ、介護負担の軽減や経済的な節約につながるというメリットもあります。パッドを併用することで、外側のおむつの費用を節約できます。

適切な夜用パッドと装着で、朝まで交換なし・寝具の洗濯回数も減少という声が多く聞かれます。介護者・被介護者ともに睡眠の質が上がることが最大のメリットです。

夜間漏れを断つ!尿と軟便に対応した構造的対策

漏れを防ぐには、尿と軟便それぞれの物理的な特性(尿は低粘度、軟便は固液混合で高粘度)に対応したパッドの構造を選ぶことが重要です。

軟便・下痢便対策に特化したパッドの「ろ過構造」

軟便の漏れの原因は、軟便に含まれる固形成分が、通常の尿とりパッドの表面シートの孔を塞ぎ、目詰まりを引き起こすことです。

これを解決するために、軟便専用パッド(例:アテント Sケア 軟便安心パッド)は、独自の多層ろ過システムを採用しています。

- 第1層 尿・軟便ダブル吸収シート:

軟便や下痢便も目詰まりしにくい網目状のシートを採用し、固形物を表面に保持しながら、液体を素早く下の層に引き込みます。 - 第2層 クッションろ過シート:

嵩高のシートが便をせき止め、水分を効率良く吸収体コアに導き、横方向への広がりを防ぎます。

この構造により、軟便の広がりやモレを防ぎ、肌への付着を軽減します。軟便は皮膚に刺激が強いため、漏れが広がるのを防ぎ、皮膚トラブルを予防するためにも、軟便でパッドが汚れた場合は早めに交換することが重要です。皮膚保護のため、便汚染時は早めの交換と、ぬるま湯でのやさしい洗浄+保護クリーム(バリアクリーム)の併用がおすすめです。発赤やびらんが続く場合は受診を検討しましょう。

大容量の尿漏れを防ぐ吸収技術と立体バリア

夜間は長時間使用を想定するため、高い保水能力と逆戻り防止機能が求められます。

- 高吸収性ポリマーの役割:

高吸水性ポリマーは、自重の100倍から1000倍の水を吸水できる高分子です。尿を吸収してゲル状に変化させ、浸透圧によって水分を内部に閉じ込めることで、圧力による逆戻りを防ぎます。つまり、押しても戻りにくい“ゼリー化”で尿を閉じ込める仕組みです。 - 夜用パッドの吸収量:

夜用パッドには、おしっこ6回分や10回分の尿を吸収できる製品があり、長時間の使用に適しています。 - 漏れ防止構造:

寝返りなどによる横モレを防ぐため、パッドとオムツ本体の立体ギャザーをしっかり立てることが、尿漏れを防ぐ「堤防」の役割を果たします。アテントの一部商品では、6cmとかなり高い立体的な形状でフィット感を高めています。

重要な注意点:パッドの重ね付けは逆効果

吸収量を増やそうとしてパッドを2枚重ねると、吸収がうまくいかず、かえってモレやムレの原因になることがあります。尿とりパッドの片面は防水シート仕様(バックシート)のため、上に重ねたパッドから下のパッドへ尿は浸透しません。吸収量が足りない場合は、より吸収量の多い1枚のパッドに切り替えるのがおすすめです。

介護工数を劇的に減らす!臭い不安を断つ最新消臭技術

介護現場のニオイは、排泄臭だけでなく、汗臭や加齢臭などが混ざり合った複合臭であり、対策には複合的な技術が必要です。

尿臭と便臭の原因成分の特定

- 尿臭の正体:

排泄直後の尿はほとんど臭いませんが、パッド内で尿に含まれる尿素が細菌(雑菌)によって分解されることで、鼻にツンとくるアンモニアが発生します。つまり、時間が経つほど臭いが強くなるのが尿臭の特徴です。アンモニアの他に、トイレの悪臭の原因としてトリメチルアミンも挙げられます。 - 便臭の正体:

便の臭いは、高カロリーの動物性タンパク質などが腸内で悪玉菌によって分解される際に生成されるインドールやスカトール、揮発性硫黄化合物(硫化水素など)によるものです。特にインドールやスカトールは、高濃度では強い便臭の原因ですが、極度に希釈されるとジャスミンのような香りに感じられるという特異性があります。

臭いの種類に合わせたパッドの先端技術

製品メーカーは、これらの複雑な臭気に対応するために、独自の技術を開発しています。

- 便臭への対策(日本製紙クレシア):

「肌ケア アクティ」シリーズでは、機能性セルロースナノファイバー(CNF)を活用した消臭シートが採用され、従来難しかった便臭への対策強化が図られています。メーカー公表情報では、従来比で消臭性能の大幅な向上が示されています。 - 尿臭の予防的管理(花王):

「リリーフ」や「消臭ストロング」シリーズには、尿臭ブロッカーEXなどの技術が用いられ、においの原因となる分解過程に働きかけ、時間経過で発生する臭いを抑える工夫が施されています。 - 軽い便モレへの対策(ユニ・チャーム):

「ライフリー さわやかパッド 軽い便モレ用」には、便臭主成分(例:インドール)への対策を意識した吸着技術や抗菌シートが採用されています。

※本章で紹介した技術特徴は、各メーカーの公開情報や一般的な技術解説に基づく概要です。最新仕様や詳細数値は製品パッケージ・公式サイトをご確認ください。

介護者の負担を最小限にする実践テクニック

パッドの効果を最大限に発揮し、介護者の負担を最小限に抑えるためには、正しい装着方法と環境管理が不可欠です。

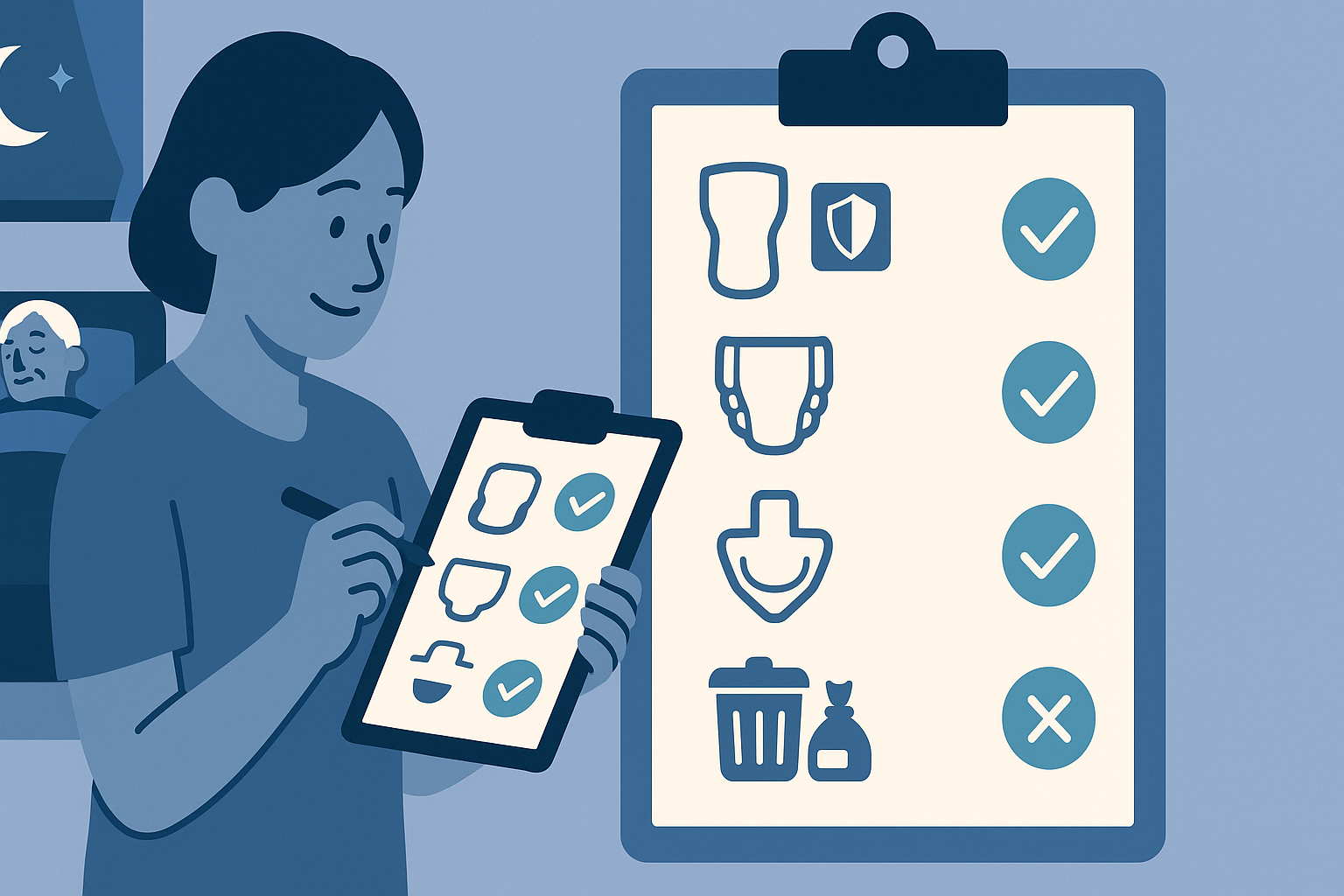

今夜からできる最短チェック(3分)

- アウター×パッドの対応を確認(パンツ型にテープ用を使っていないか)

- 立体ギャザーを指で立てる(内側に倒れていないか)

- 男性器は下向きに収める(お腹側モレ防止)

- 吸収量は「1枚で足りるか」を再確認(重ね付け回避)

- ゴミ箱は蓋付き+防臭袋、使用後は便をトイレに流してから廃棄

パッドとオムツ本体の正しい組み合わせと装着

- アウターとインナーの適合性:

パッドは、外側のオムツ(テープ式、パンツ式)の種類に合わせた専用設計のものを選びましょう。パンツタイプにテープ止め用パッドを組み合わせると、隙間が生まれてモレの原因となります。 - 立体ギャザーの活用:

パッドをセットする際、立体ギャザーをしっかり立たせ、脚の付け根に沿うように着用することが重要です。ギャザーが内側に倒れていると、横モレ防止の堤防としての役割を果たしません。 - 男性器の向き:

介護を受ける方が男性の場合、一般的に男性器を下向きに収めたほうが尿モレしにくいとされています。上向きに固定してしまうと、尿がおなか側からモレやすくなる可能性があります。 - 正しい交換タイミング:

パッドを交換している場合でも、オムツ本体(アウター)は、衛生面と機能維持のために最低1日1回は確実に交換するべきです。長時間使用すると、吸収体が擦れてボロボロになり、吸収機能が低下して漏れの原因となります。

排泄物の適切な処理と環境管理

排泄物のニオイは介護家族にとって精神的な負担となるため、使用後の処理と空間の管理を徹底することが、介護工数の削減と安心につながります。

- 便の処理:

汚れた紙おむつに付着した大便は、トイレに始末してから、汚れた部分を内側にして丸めて廃棄することが推奨されています。 - 防臭対策品の活用:

新聞紙のインクに防臭作用があるとされ、汚れたおむつを包むのに活用する例があります。また、医療現場でも使用されている防臭袋『BOS』は、袋自体がにおいを通しにくいため、排泄臭をシャットアウトする効果が高いです。 - ゴミ箱の脱臭剤:

蓋付きのゴミ箱に捨てた後もニオイが気になる場合は、消臭剤として使えるものを一緒に入れるのが有効です。- 活性炭:

活性炭の内部には無数の細孔があり、ニオイの原因物質を吸着する吸着作用により消臭を可能にします。アンモニアや硫化水素などの刺激臭や腐敗臭の軽減に役立ちます。 - コーヒー豆・お茶の葉:

ドリップ後のコーヒーのかすはニオイを吸収する効果が期待できます。また、緑茶に含まれるカテキンには、臭い成分と結合して中和する働きや、原因となる菌を殺菌する働きがあるため、お茶の出がらしを活用する方法も有効です。

- 活性炭:

- 介護専用の消臭剤:

介護現場の複合臭には、一般家庭用とは異なる処方成分の介護専用の消臭剤(例:花王「パワフル消臭ストロング」シリーズ、エステー「エールズ」シリーズ、アース製薬「ヘルパータスケ」シリーズ)が効果的です。花王の「パワフル消臭ストロング」は、尿臭や便臭をガードする香料設計や時間経過臭対策技術を活かし、施設全体のニオイ対策をサポートすることを想定して開発されています。

まとめ:夜間の安心を取り戻し、介護を楽にするために

夜間の漏れや臭いの不安を解消し、介護工数を削減するためには、「量的な吸収力」だけでなく、「尿と便に対応したパッドの構造と技術」という質的な側面に注目することが決定的な鍵となります。

尿失禁に対しては、高吸収SAPによる逆戻り防止と、時間経過で発生する臭いへの対策が有効です。一方、軟便や便失禁には、多層ろ過システムによる目詰まり・横モレ防止や、便臭への特化消臭の工夫が解決策となります。

これらの科学的な「なぜ」を理解することで、介護者は自信を持って最適な「なに」(製品)を選び取ることができます。正しい装着技術や環境管理と組み合わせることで、介護者と被介護者の夜間の安心を実現し、介護生活におけるストレスを軽減しましょう。まずは現在のパッドの「対応用途(尿・便)と吸収量」、そして「装着手順(ギャザー・向き)」の2点を見直してみてください。今日から夜間の不安は確実に軽くできます。