― 補助金は本当に使える?元は取れる?リアルな数字で解説 ―

夜中の2時。

ベッドから車いすへ母を抱え上げた瞬間、腰に“ビキッ”と電気が走った。

在宅介護を続ける私たち家族にとって、移乗介助と夜間見守りは切っても切れない日課です。けれど毎晩の肉体的負担と慢性腰痛。「ロボットがあれば」と思い立って検索しても、値段はバラバラ、実際どれだけラクになるのかも分からない。そんな大変な経験をした人にはぜひ読んでいただきたいと思っています。

本記事では、

- 家庭用ロボットの総コスト(購入/レンタル)

- 時間・医療費・ストレスがどこまで減るか

- 国や自治体の補助金でどこまで負担が下がるか

を家族目線で調査しました。読み終える頃には「わが家の場合」のROI(費用対効果)を自分で計算できるように情報を整理します。

なぜ家庭向け介護ロボットなのか

データで見る家族負担の現状

要介護(要支援)認定者は、2024年4月時点で約700万人。つまり高齢者の5人に1人が何らかの介護サービスを必要としています。2000年の制度開始当初(約218万人)から3倍以上に拡大しました。介護する家族が毎日手を動かす時間は平均7.3時間。ほぼパートタイム勤務と同じボリュームです(厚労省「在宅介護実態調査 2023」)。

つまり、いつ誰が介護する側になっても不思議ではない時代です。

介護によって離職する人は年間約7.3万人(厚労省 雇用動向調査 2023)で推移しています。ピーク時は 10万人規模に達した年もあり、働き盛り世代のキャリア断絶が問題となっています。

介護者の対応時間が増えると身体的負担も発生します。介護家族の腰痛・抑うつの有病率は同年代の2~3倍。身体症状はメンタルにも波及し、共倒れリスクが高まると報告されています。

介護職員不足は施設だけの問題ではありません。ヘルパーや訪問看護師の人手が足りず、在宅サービスの枠が取れない地域も増えています。家族で対応する以外の方法がなければ、介護離職・健康悪化という負の循環は止まりません。

介護ロボットへの期待

このような介護の家族負担の問題を解消するために、介護ロボットが注目されています。例えば以下のケースで有効です。

- 夜間の離床・転倒見守り:ベッド下センサーが自動検知してアラート発信

- ベッド↔車いす移乗:移乗サポート介護ロボットが安全にリフトアップ

- 歩数・活動量・転倒衝撃自動記録:ウェアラブルデバイスを活用して集計しスマートフォンのアプリで通知

こうしたロボットの初期費用は高価に思われがちですが、国・自治体の補助金や介護保険レンタルを使えば数万円~月数千円に抑えられるケースも少なくありません。

導入コストを押し下げる3つの追い風

家庭向け介護ロボットは高すぎると感じている方も少なくないと思います。実はいま、導入コストを押し下げる追い風が3つ吹いているのでご紹介いたします。

- 国補助金の拡充:国の「介護テクノロジー導入支援事業」は機器費の75~80%(上限100万円)を補助します。自己負担は実質1/4〜1/5になります。

- 自治体の上乗せ制度:大分県や兵庫県などは国補助後の残額からさらに10~15%を助成し、負担を二重に軽減することができます。

- 月額サブスク/介護保険レンタル:リフターや見守りセンサーを3,000〜8,000円/月で短期契約でき、合わなければ返却することもできます。

この3つを組み合わせれば、かつては贅沢品だったロボットが効果的な介護業務を行うツールへの投資に近づきます。

家庭で導入しやすい介護ロボット3タイプ

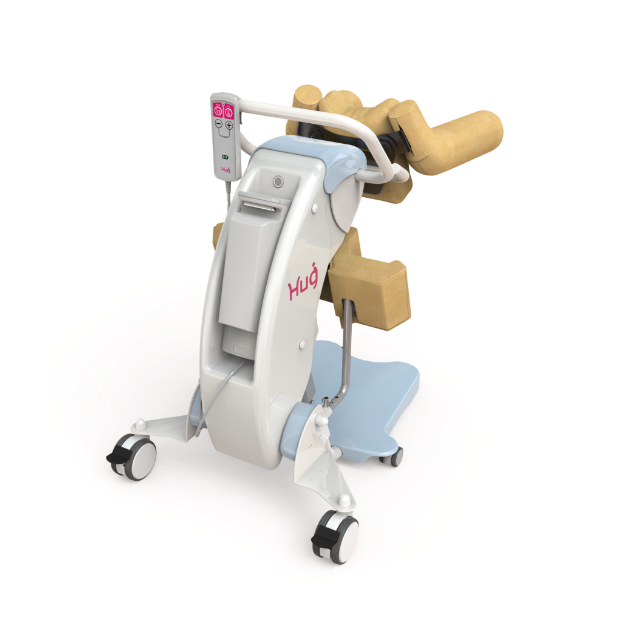

肩抱え式リフター「Hug L1」(FUJI)

| 項目 | 内容 |

| 主な機能 | ベッドと車いす間の移乗を “抱え上げる” 形で支援。腰を深く曲げずに済むため、介助者の負担を大幅軽減。 |

| 購入価格 | 880,000円 |

| 月額レンタル | 介護保険レンタル 2,704円(1割負担の場合) |

| こんな家庭におすすめ | 「毎日抱き上げて腰が悲鳴」「体格差が大きく支えきれない」といった悩みを抱えているご家庭。要介護1~3程度で、本人が座位を保てると特に相性が良い。 |

導入メリット

- 腰への垂直荷重が1/3以下に。

- 移乗1回5分短縮 ×6回/日=年間約180時間の時短。

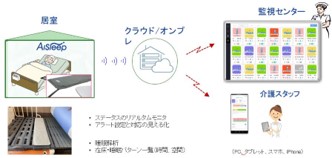

ベッド下非接触センサー「AiSleep」(TAOS研究所)

参考:株式会社 TAOS研究所

| 項目 | 内容 |

| 主な機能 | センサーをマットレス下に置くだけで脈拍・呼吸・離床動作を検知。夜間の「起きていないか」確認がスマホ通知に。 |

| 購入価格 | 98,000円 |

| 月額レンタル | 3,300円(自治体貸与あり) |

| こんな家庭におすすめ | 転倒歴があり夜間巡視に神経をとがらせている、見守りカメラはプライバシー面で抵抗があるご家庭向き。 |

導入メリット

- 夜間巡視回数が平均3→1回へ。睡眠の質向上は介護うつ予防にも直結。

- 完全非接触なので褥瘡リスクを上げない。

Moff Band Care(Moff)

参考:株式会社Moff

| 項目 | 内容 |

| 主な機能 | ・腕に装着する3D動作センサーで歩数・活動量・転倒衝撃を自動記録 ・Bluetoothでスマホと連携し、家族アプリに「離床・転倒」アラートを通知 ・アプリ上で今日の運動量や体力年齢をグラフ表示 |

| 購入価格 | 12,800 円(税込)(端末1本) |

| 月額レンタル | 端末は買い切り |

| こんな家庭におすすめ | スマートフォンアプリをはじめとした端末操作に抵抗のない方。ウェアラブルデバイスの装着に抵抗を示さない介護者。 |

導入メリット

- 手首で検知した衝撃や立ち上がりを Bluetooth 経由でスマホに即送信。夜間に気付けないリスクを大幅に低減

家庭導入に向かないケースと家族例

一方で、介護ロボットは万能ではないのも事実で、導入に向いていないケースもいくつかあります。以下にまとめましたので、ご家庭の状況と合わせながら参考にして下さい。

| 機種 | 導入をおすすめしないケース/注意点 | 想像しやすい家族例 |

| Hug L1 (肩抱え式リフター) | ・要介護5で全介助:本人が座位保持できず、抱え上げ中に前屈み転落の恐れ。 ・通路幅55 cm未満・段差5 mm以上:旋回スペースが不足し、家屋改修が必須。 ・使用者が極端な低身長/高身長:身体サイズ差が大きいと肩当て位置が合わず負担が残る。 | ・ほぼ寝たきりの父(要介護5)。 ・ベッド横は45 cmの隙間だけ、段差15 mmの敷居あり。 → 抱え式より天井走行リフトが安全。 |

| AiSleep (ベッド下センサー) | ・脚のない介護ベッド・畳ベッド:マットレス下に空間がなく、信号が減衰。 ・ベッドを頻繁に移動する家庭:位置がズレると再校正が必要。 ・無線LANが弱い部屋:アプリ通知が遅延・切断しやすい。 | ・布団+畳で寝ている祖母。 ・ベッド下に収納ケースを置くため高さ不足。 → 床設置タイプの人感センサーを検討。 |

| Moff Band Care (リストバンド型見守り) | ・認知症で装着拒否が強い:外してしまい検知できない。 ・終日ベッド上(移動ゼロ):動作センサーのメリットが小さく、離床判定も困難。 ・スマホ・Wi-Fi環境がない:データ送信不可。 | ・認知症が進み腕時計も外してしまう母。 ・吊り天井リフターで全介助、起立動作ほぼゼロ。 → 非接触ベッドセンサーの方が適合。 |

わが家でも元が取れる?費用対効果の計算ステップ

「家庭向け介護ロボットって本当に元が取れるの?」と気になっているご家庭も多いのではないでしょうか。今回は、実際の家庭目線で、介護ロボット導入の費用対効果を計算するステップをご紹介します。

ステップ①:現状の見えないコストを数値化

介護は時間もお金もかかりますが、それらをなんとなく大変で済ませていませんか?

まずは日々の介護にかかっている時間や費用を数値にしてみましょう。たとえば、要介護者の移乗(ベッドから車椅子など)を1日6回行っている場合、1回に約5分かかるとすれば、1日30分を移乗介助に費やしていることになります。また、腰への負担から月に2回、通院(1回あたり3,000円)している場合、これも月6,000円の出費です。

ステップ②:介護ロボット導入後の削減コストを計算

介護ロボットを導入した後にどのくらい楽になるのかを想定してみます。

移乗1回あたりの時間が5分短縮されれば、1日6回で30分の時短。これを1年間続けると182時間の介護時間が浮く計算になります。さらに、身体への負担が減れば、腰痛通院もゼロにできる可能性があり、年間72,000円の医療費削減につながります。

ステップ③:費用対効果をシミュレーション

実際に介護ロボットを導入する際のコストと、削減できる価値を比較してみましょう。

- ロボット本体価格:900,000円

- 補助金(例):675,000円

- 実質自己負担:225,000円

これに対して、浮いた介護時間182時間を時給1,200円(一般的な時給)で換算すれば、218,400円の時間価値となります。さらに、通院費の削減72,000円を加えると、合計290,400円の削減効果です。つまり、

225,000円 ÷(218,400円+72,000円)=約0.92年

およそ11か月で元が取れるという計算になります。

まとめ:家庭向け介護ロボットの費用対効果

計算式で整理すると以下となります。ご家庭の状況に合わせて計算の参考にして下さい。

現在のコスト(年間)

介護時間の負担

移乗介助:5分 × ⚪︎回/日 × 365日 = ⚪︎時間/年

※家計換算:⚪︎時間 × 時給1,200円 = ⚪︎円/年 ……①

腰痛による通院費

⚪︎円/回 × 月2回 × 12か月 = ⚪︎円/年 ……②

ロボット導入コスト

本体価格:⚪︎円 ……③

補助金:▲⚪︎円 ……④

実質負担額:(③+④)円 ……⑤

年間削減価値(合計)

介護時間の削減:①円

通院費の削減:②円

合計:(①+②)円/年 ……⑥

費用回収期間

計算式:⑤ ÷ ⑥ = ⑦

⑦の計算結果=回収できるまでの期間(月)

導入事例|在宅で移乗ロボを導入したAさん宅

要介護の父親を自宅で介護するAさん(55歳・女性)は、パナソニック社の移乗支援ロボ「Resyone」を昨年導入しました(【生産終了】メーカー公式サイト)。本体価格90万円に対し、横浜市の福祉用具助成制度(補助率75%)を活用し、67.5万円の補助を受けて自己負担22.5万円で購入しています。

Aさん宅では従来、1日6回のベッド⇔車椅子移乗に要介助時間30分を費やしていました。ロボ導入後は操作に慣れる1週間を経て、1回あたり5分の短縮に成功。年間に換算すると182時間の時短となり、Aさんが設定した時給1,200円で計算すると約22万円/年の時間価値が生まれます。さらに、腰痛緩和により月2回(1回3,000円)の整形外科通院が不要となり、年間7.2万円の医療費を削減しました。

厚生労働省「ロボット介護機器導入実証事業」報告書でも、リフト型ロボが介護者の腰部負担を平均35%軽減すると実証されています。Aさんは「身体的・精神的な余裕が戻り、家事や自分の時間も持てるようになった」と実感。自己負担22万円を、年間削減効果29.2万円で割ると約0.8年(10か月)で元が取れる計算です。

公式事例と公的報告をもとに見ると、助成を活用すれば家庭への導入コストは現実的。家族の健康を守るリターンも大きく、在宅介護の負担軽減に効果的と言えそうです。

失敗しない選び方チェックリスト

介護ロボットは家族を支えてくれるパートナー。買ったあとに「しまった!」とならないために、最低限おさえたい5つの項目とその理由をまとめました。この項目を活用して販売店やレンタル会社に確認すると便利です。

| チェック項目 | なぜ重要? | 確認ポイント |

| ① 補助金対象登録厚労省リスト掲載 | 介護保険や自治体補助を受けるには、製品が厚労省「ロボット介護機器等導入支援事業」リストに載っていることが必須。対象外だと実質コストが数十万円跳ね上がり、費用対効果が悪くなります。 | 製品名・型番が最新リストにあるか、補助率・上限額を自治体窓口で確認。 |

| ② トライアル期間1〜2週間の無料お試し | ご自宅の動線や家族の操作スキルに合うかは、実際に試してみないとわかりません。短期トライアルがあれば「思ったより音が大きい」「リモコンが扱いにくい」といった導入後の後悔を防げます。 | 費用0円か、搬出入手数料の有無と期間延長の可否をチェック。 |

| ③ 通路幅・電源55cm以上/コード長 | 廊下や寝室のレイアウトが原因でロボが旋回できず置物化する事例も。最低通路幅55cmは多くのリフト型で推奨値。電源はコンセント位置とコード長を確認し、延長コード不可の製品に注意。 | 自宅寸法を測り、メーカー推奨値と照合。電源はアース付きか要確認。 |

| ④ メンテ費バッテリー交換・保守料 | 長期使用で隠れコストになるのがバッテリー(3〜5年で交換3〜5万円)と定期点検料。費用対効果の試算は本体価格だけでなく「5年総コスト」で行うのが鉄則です。 | 交換サイクルと費用、保守契約の内容(年払い/都度払い)を確認。 |

| ⑤ 24hサポート夜間連絡先・訪問範囲 | 夜間に故障すると介助が止まり、家族の安全リスクが急上昇。24時間窓口と当日訪問エリアを公表するメーカーを選ぶと安心です。 | 通報から何時間以内に駆け付けるか、代替機の貸出し条件を確認。 |

補助金・試用・設置環境・維持費・サポート、この5つを押さえれば、高額投資でも想定外の出費や使えないストレスを大幅に減らせます。家族の生活導線と財布の両方にフィットする一台を、数字と現場感で吟味しましょう。

まとめ

在宅介護の負担は「時間」「体力」「医療費」の三重苦になりがちですが、最新の移乗ロボはそのすべてを同時に軽減できます。本体90万円でも自治体補助を使えば自己負担は約22万5千円、家計時給と医療費の削減を合わせれば約10か月で回収可能です。何より介護者の腰痛や精神的ストレスが減り、家族が笑顔で過ごせる時間が増えることが最大のリターン。購入前に「現状コストの数値化」と「補助制度の確認」を行い、わが家に合った導入プランを検討してみましょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。今後より役立つ情報をお届けするために、介護DXに関する簡単なアンケート(所要3分)にご協力いただけませんか?

ご回答いただいた方全員に、DX化が進んでいる介護施設かどうかをチェックする 「介護DXチェックリスト完全版(PDF)」 を無料でプレゼントいたします。

※アンケート回答後、同意なしに運営側からご連絡することはございません。個人情報の取得もございません。

皆さまのご意見が、安心できる介護の未来につながります。ご協力何卒よろしくお願いいたします。