なぜリハビリ期は「使い分け」が必須なのか

手術や大きな怪我からの回復期、特に病院に入院しリハビリテーションを行う期間は、ご本人の身体の動きの程度や、排泄の自立の度合いが日によって大きく変化します。

午前中はリハビリを頑張れても、午後には安静が必要になったり、体調の波があったりすることで、昨日できていたことが今日は難しくなる、といった状況が頻繁に起こります。この身体状況の不安定さこそが、排泄ケアにおいて「テープ式かパンツ式か、どちらか一つを選べない」という大きな悩みを生む原因です。

介護者とご本人の切実な悩み

排泄ケアの難しさは、物理的な側面に留まりません。ご本人にとっては、おむつを使うこと自体が「できなくなったこと」への無力感や自尊心の低下につながることがあります。特に、入院中に初めておむつを経験した方からは、つらく悲しい思いを感じるという切実な声も聞かれます。排泄に関する悩みは人に相談することを恥ずかしいと感じ、社会的孤立につながる可能性もあります。

一方、介護を担うご家族にとっても、おむつ交換は身体的にも精神的にも大きな負担となります。特に、身体の状態が不安定な中での交換作業は困難を極め、疲労困憊してしまうことも少なくありません。

おむつは「回復を支える道具」

このような困難な時期を乗り越えるため、私たちはおむつを単なる「排泄物を処理するもの」としてではなく、「回復を積極的に支え、自立へと導く戦略的な道具」として捉え直す必要があります。

多くの回復期・リハビリ病棟では、可能な範囲でトイレ誘導を重視し、排泄の自立維持・向上を目標にしています。おむつは安全と衛生を担保する補助具として、個々の状態に応じて適切に活用します。おむつが必要な場合も、ご本人が自立した生活に戻るために、身体の動きの程度に合わせた最適な選択と使い分けが不可欠になります。

できることに合わせたおむつの役割

排泄ケアを適切に行うには、ご本人の「自分で動ける範囲」に合わせ、テープ式とパンツ式の特性を正しく理解することが必要です。

テープ式おむつ:安静が必要な時期に介護者の負担を軽減

テープ式は、その形状から主に寝て過ごす時間が多い方や、ベッドから移動が困難な方に適しています。

- 適している方

ほとんどの時間をベッド上で過ごし、全面的な介助が必要な方。 - メリット

- 介護負担の軽減:

寝たままの体位(横向き)でおむつ交換ができるため、介護する方の身体的な負担が減ります。 - モレ防止:

テープの位置を調節することで、体型に合わせてフィットさせることが可能で、横モレや背モレを防ぐ効果が高いです。

- 介護負担の軽減:

- デメリット

- リハビリの妨げ:

構造上、体を動かす際に動きを妨げることがあります。 - 心理的抵抗:

テープ式はパンツ式に比べおむつ感が強く、ご本人が精神的な抵抗を感じやすい場合があります。

- リハビリの妨げ:

- サイズ選びの目安

お尻(ヒップ)のサイズに合わせて選びます。

パンツ式おむつ:自立を促しリハビリを促進

一般的に「リハビリパンツ」とも呼ばれるパンツ式は、自分でトイレに行こうという意欲を応援するために設計されています。

- 適している方

自力または介助があれば立つ・座る・歩くことができる方。日中ベッドから離れて生活する方。 - メリット

- 自立の維持:

下着と同じように自分で上げ下げできるため、トイレ動作訓練(着脱)につながり、リハビリへの意欲や自信につながります。 - 尊厳の保持:

下着に近い形状(薄型)であるため、おむつへの抵抗感や羞恥心が和らぎます。

- 自立の維持:

- デメリット

- 交換の負担:

寝たきりの方の場合、ズボンを脱がせる必要があり、介護者が交換するのが非常に困難になります。 - モレのリスク:

テープ式と違い調整ができないため、サイズが合わないと隙間から漏れやすくなります。

- 交換の負担:

- サイズ選びの目安

ウエストサイズに合わせて選びます。

回復の段階に応じたおむつの「移行戦略」

リハビリ期は身体の状態が安定しないため、どちらか一方を使い続けるのではなく、段階に合わせて「おむつの使い方を進化させる」ことが重要です。

初期(安静・介助中心期):テープ式

手術直後や体力が低い時期は、モレを防ぐことと介護者の負担を減らすことを最優先し、テープ式を使用します。この段階では、皮膚の炎症や床ずれを予防するため、寝たままの交換で体をこすらないように配慮することが重要です。

不安定な時期に最適な選択肢:テープ式にもパンツ式にも変えられるおむつ

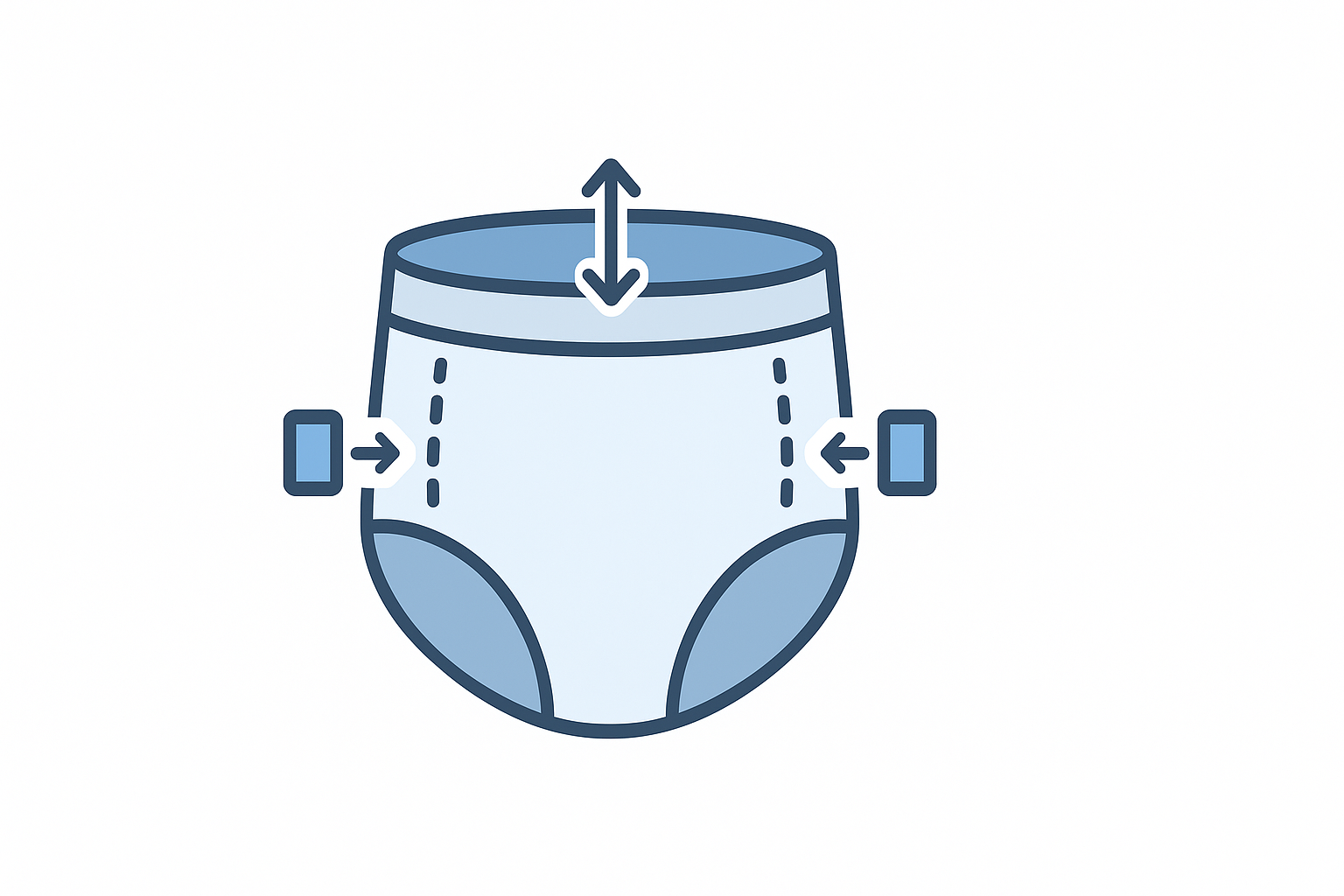

リハビリが始まり、ご本人の状態が日中と夜間で大きく変動し始めたら、両方の機能を兼ね備えたおむつの活用を検討しましょう。このおむつは、パンツのように履くこともでき、サイドがテープ式のように開閉可能になっている製品です。

- 日中(リハビリ時)の活用

パンツとして履くことで、ご自身での上げ下げを練習できます。これは、トイレでの排泄自立に向けた訓練になります。 - 夜間や体調不良時の活用

体調が悪化したり、夜間など寝たきりで交換が必要な時は、サイドを開いてテープ式として使えます。 - 尊厳への配慮

おむつに抵抗がある方や「まだテープ式ははきたくない」という前向きな気持ちに応えることができます。

例:リフレ「へんしん自在ピタッチパンツ(腹部オープンで開閉・上げ下げ可)」

院内採用品や在庫状況で使用可否が異なるため、病棟スタッフに確認してください。これらは、約6回分(約900ml)の尿吸収量を持つ長時間対応型もあり、夜間も安心です。吸収回数表示は1回=約150mlが一般的な目安です。製品により吸収量は異なるため、パッケージ表記を必ず確認してください。

後期(自力動作増加期):パンツ式(リハビリパンツ)

杖や手すりなどで自力での立ち上がりや歩行が可能になってきたら、パンツ式を本格的に利用しましょう。

自立を促すためには、下着のような感覚で履ける超うす型のパンツタイプが推奨されます。特に、ユニ・チャームの「ライフリー 下着の感覚 超うす型パンツ」のように、超うすフィット設計で衣服に響きにくく、消臭効果もある製品は、外出の意欲を支えます。ご本人が「紙おむつがあるから安心して外に出られる」と感じ、生活の維持につながるのです。

この段階でのゴールは、最終的におむつから卒業すること、または軽度の尿もれ専用パッドに切り替えることです。

<関連記事>

介護負担を減らし、モレを防ぐ実践的な装着・運用方法

おむつの使い分けに加え、尿とりパッドを上手に併用することと、正しい装着方法を実践することが、介護者の負担軽減とモレ防止の鍵となります。

尿とりパッドの併用で「経済性」と「負担軽減」を両立

- パッド併用の重要性

外側のおむつ(テープ式やパンツ式)と内側の尿とりパッドを組み合わせることで、汚れたパッドだけを交換できるため、おむつ代の節約と介護者の交換作業の負担軽減につながります。 - パッドの選び方

パンツ式のおむつには、動いてもズレにくいように設計された「紙パンツ用パッド」を、テープ式のおむつには、寝た姿勢に適した「テープ用パッド」を選びましょう。 - 正しい装着

パッドは必ず、おむつの横モレ防止ギャザーの内側にセットする必要があります。また、男性は尿の溜まる前側(お腹側)に幅の広い方を、女性は後ろ側(お尻側)に幅の広い方を当てることで、モレを防げます。

<関連記事>

モレと皮膚トラブルを防ぐ装着のコツ

おむつが身体に合っていないと、IAD(失禁関連皮膚炎)などの皮膚トラブルのリスクが高まります。圧迫・湿潤・ずれは褥瘡の要因にもなるため、体位変換や体圧分散と合わせて予防します。

- ギャザーを立てる

装着前に、おむつとパッドの横モレ防止ギャザーをしっかりと立ち上がらせておくことが、モレを防ぐ大前提です。 - 適切なサイズ選び

パンツタイプはウエストサイズ、テープタイプはヒップサイズを基準に選びます。- 脚まわりの隙間:

脚まわりに隙間が出る場合は、サイズ表・伸縮性・製品形状を見直し、無理のない範囲でのサイズ変更や別製品の検討を。隙間はモレに直結します。 - テープの止め方:

テープ式では、パンツが下にずれ落ちるのを防ぐため、テープをクロスさせるように止めるとフィット感が高まります。具体的には、下側を少し斜め上向きに、上側を斜め下向きに貼ると、お腹周りのフィット性が高まります。メーカー推奨手順を参照し、苦しくない範囲のフィットを心がけます。 - 締め付けすぎない:

おむつと身体の間に手のひらが入るくらいのゆとりをもたせましょう。きつすぎると皮膚を圧迫し、不快感や皮膚トラブルの原因となります。

- 脚まわりの隙間:

皮膚トラブルを防ぐ衛生管理

排泄物が肌に触れたまま放置されると、かぶれやIAD(失禁関連皮膚炎)の原因になります。

- 通気性の確保

おむつの湿気が外に逃げずにこもると、かぶれの一因となります。全面通気性シートを採用しているおむつを選ぶことが、ムレを防ぎ、快適なはき心地を保つポイントです。 - 清拭と洗浄

汚染部位は都度やさしく清拭し、必要に応じて洗浄します。過度な洗浄は避け、保湿・皮膚保護剤を併用して皮膚バリアを守ります。洗浄後は、濡れた部分をしっかり乾かすことが褥瘡や皮膚炎の予防につながります。

介護者と本人の負担を軽減するトータルケア

排泄ケアは、ご本人と介護者の精神的な安らぎと尊厳を守る視点が不可欠です。

尊厳を守るためのコミュニケーション

- 言葉選びの配慮

おむつ交換の際は、「おむつ」という言葉を避け、「下着を交換しますね」など、ご本人の羞恥心に配慮した言葉を選ぶことが大切です。 - 事前の声かけ

介助を行う前には必ず「少し体を横に向けますね」など、次に行う動作を言葉で伝えることで、ご本人の不安を和らげます。 - プライバシーの確保

交換中は、必ず病室のカーテンやドアを閉め、不必要に体を露出しなくて済むようタオルなどをかけて配慮しましょう。

できることを大切にする自立支援

介護する側はつい心配で全て手助けしがちですが、ご本人の「自分でできること」を減らさないよう、環境を整えることが重要です。

- リハビリの視点

トイレに行くことは、歩行や立ち上がりなど、運動機能の回復につながる大きなリハビリです。 - 小さな成功体験

おむつを卒業し、トイレで排泄できるようになることは、生活の自立感や自己効力感の回復の第一歩であり、社会復帰への希望につながります。リハビリ専門家は、「0」と「1」は大きな違いだと強調しています。たとえ週に一度でもトイレで排泄に成功すること、それがご本人に自信と希望を与えます。 - 参加を促す工夫

ご本人が少しでも手を貸せるよう、「手すりを握っていてください」「お尻を上げていただけますか」など、役割をお願いすることで、リハビリへの意欲を引き出します。

介護者の負担を減らすサポートの活用

「おむつ交換がつらい」と感じることは、介護において誰でも感じるごく自然な感情です。ご家族が無理をして倒れてしまわないよう、外部のサポートを積極的に活用しましょう。

- 介護保険サービスの利用

訪問介護やデイサービスを利用することで、日中や夜間の排泄ケアを専門スタッフに任せ、ご家族の負担を軽減できます。ケアマネジャーは、ご本人の状態や介護者の負担を考慮し、最適なサービスの調整をしてくれる専門家です。 - 排泄パターンの把握

排泄日誌などをつけ、トイレに誘導する最適なタイミングを見つけることで、おむつ交換の回数を減らせます。

まとめ:回復を支える戦略的なおむつ選び

手術後や入院リハビリ期という身体状況が不安定な時期は、排泄のケアが自立を妨げる原因にも、自立を促す大きな推進力にもなり得ます。

- 最も大切なこと

ご本人の「自分で動ける範囲」と「できること」を最大限に引き出し、尊厳を守るおむつを選ぶことです。 - 使い分けの最適な選択肢

身体の回復段階に応じて、安静時にはテープ式、自立練習時にはパンツ式を使い分け、特に体調が変動しやすい時期にはテープ式にもパンツ式にも変えられるおむつを活用することで、ご本人と介護者双方の負担を軽減し、排泄自立というゴールを目指すことができます。 - 知識と工夫の活用

パッドの正しい併用や、全面通気性の製品選び、そして適切な装着技術は、モレや皮膚トラブルを防ぎ、快適なリハビリ生活を送るために不可欠です。

おむつは一時的な道具であり、回復への通過点です。適切な道具と知識をもってケアに取り組むことで、ご本人のリハビリへの意欲を支え、生活の自立感や自己効力感の回復へとつなげていきましょう。

<関連記事>