日本の介護の現状と未来。なぜ今、正しい知識が必要なのか

ご家族の「もしかして…」という小さな気づき。それは、多くのご家庭にとって、長い介護の道のりの始まりです。しかし、あなたは決して一人ではありません。

いわゆる「2025年問題」が目前に迫り、日本の高齢者人口はピークを迎えます。それに伴い、認知症の患者数も増加し、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になると予測されています。これは、もはや他人事ではなく、誰もが直面しうる「日本の現実」なのです。

介護は突然始まります。ある日を境に、これまでとは全く違う日常が訪れる。その平均期間は約5年、時に10年以上続くこともあります。費用も決して安くはありません。「備え」といっても、何から手をつければいいのか分からない。そんな途方に暮れる気持ち、痛いほどお察しします。

この記事は、そんな初めての道を照らす“道しるべ”です。正しい知識を味方につけ、ご家族と、そしてあなた自身の未来を守るための第一歩を、ここから始めましょう。

【この章のまとめ】

- 認知症介護は、誰にでも起こりうる「自分ごと」です。

- 不安な今だからこそ、正しい知識があなたを守る武器になります。

次に読む記事 ▶ 【必見】「また警備か清掃か…」と嘆く60代からの仕事探し。スマホ一つで始める、新しい働き方入門

認知症とは?知っておくべき症状と、ご本人・ご家族の悩み

まずは症状を正しく理解しましょう。認知症は、単なる「物忘れ」ではありません。脳の病気によって、記憶、判断力、実行機能などが低下し、日常生活に支障をきたす状態を指します。

「もしかして?」と感じたら。軽度認知障害(MCI)と早期発見の重要性

本格的な認知症になる前の「軽度認知障害(MCI)」という、いわばグレーゾーンの段階があります。これは「年齢相応の物忘れ」と「認知症」の中間の状態で、日常生活に支障はないものの、記憶力の低下などが本人や家族の訴えにより認められる状態です。MCIの段階で適切な対応を始めることで、認知症への進行を遅らせたり、防いだりできる可能性があります。

- 早期発見のための検査

- 専門医は、「改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)」や「MoCA-J」といった、簡単な質問形式の検査を用いて認知機能の状態を評価します。これらはご自身で判断するものではなく、あくまで専門医が診断の参考にするものです。物忘れ外来や精神科、脳神経内科などへ、まずは相談してみましょう。

ひとくくりにできない「認知症」。代表的な4つのタイプ

認知症にはいくつかのタイプがあり、それぞれ症状や対応方法が異なります。ご家族の症状がどれに近いかを知ることは、今後の心構えに繋がります。

【認知症4タイプの早見表】

| タイプ | 主な初期症状 | 特徴 | 有効とされる薬(例) | BPSDの傾向 |

| アルツハイマー型 | 新しいことを忘れる記憶障害 | 最も多く、ゆっくり進行。取り繕いが見られる。 | アリセプト、メマリー等 | 物盗られ妄想、徘徊など |

| 脳血管性 | まだら認知症(できる事とできない事が混在) | 脳梗塞や脳出血の後に段階的に悪化。感情失禁。 | 脳循環改善薬、抗血小板薬等 | 意欲低下、抑うつ、夜間せん妄 |

| レビー小体型 | リアルな幻視、パーキンソン症状(手の震え、小股歩行) | 症状が良い時と悪い時の変動が激しい。薬に過敏。 | アリセプト等。薬剤調整は非常に専門的。 | 幻視、抑うつ、レム睡眠行動障害 |

| 前頭側頭型 | 性格変化、社会的行動の逸脱(万引き、信号無視など) | 同じことを繰り返す常同行動。感情の鈍化。 | 現時点で特異的な治療薬はない。対症療法が中心。 | 脱抑制、反社会的行動、共感性の欠如 |

※注意:上記はあくまで簡潔なまとめです。タイプの診断や治療方針は、必ず専門医の判断を仰いでください。

「自分が自分でなくなっていくような恐怖」「家族に呆れられているのが分かる辛さ」。ご本人は計り知れない不安と孤独の中にいます。一方で、ご家族も「どう接すればいいか分からない」「先の見えない不安」に苛まれます。どうか、ご自身を責めないでください。

【この章のまとめ】

- 認知症は、タイプによって症状や対応が異なります。

- 「もしかして?」と感じたら、迷わず専門医に相談することが、ご本人と家族を守る第一歩です。

次に読む記事 ▶ 「トイレの介護は恥ずかしい」その尊厳、譲る必要はありません。ご自身の意志で“納得解”を導き出すための思考整理術

明日からできる、認知症の方との穏やかな一日

知識だけでは、日々の介護は乗り切れません。ここでは、具体的な一日の流れをイメージしながら、明日からすぐに実践できるケアのポイントを網羅的にご紹介します。

在宅介護の1日のタイムスケジュール例

まずは、生活のリズムを作ることが大切です。決まった時間に食事や睡眠をとることで、ご本人の心身の状態も安定しやすくなります。これはあくまで一例として、ご本人の状態に合わせて調整してください。

| 時間 | ご本人の活動 | ご家族の主なケア・タスク |

| 7:00 | 起床・着替え | 声をかけ、焦らず見守りながら支える |

| 8:00 | 朝食・服薬 | 誤嚥に注意し、服薬を確認 |

| 10:00 | 活動(散歩、デイサービスへ) | 【介護者の休憩時間①】 |

| 12:00 | 昼食・服薬 | |

| 14:00 | 活動(趣味、リハビリ)/昼寝 | 一緒に楽しむ、あるいは静かな環境を整える |

| 15:00 | おやつ・水分補給 | 【介護者の休憩時間②】 |

| 18:00 | 夕食・服薬 | |

| 19:00 | 団らんの時間(テレビ、音楽) | 穏やかな時間を作る |

| 20:00 | 就寝準備・排泄 | トイレへ誘導、着替えの手伝い |

| 21:00 | 就寝 |

日々のケアで心がけたい基本の「き」

- 食事:食べこぼしを責めず、彩りの良い食器で食欲を刺激する。ワンプレートに盛り付けると、品数が多くて混乱することを防げます。

- 排泄:失敗しても叱責は避け、安心できる声かけを。時間を決めてトイレに誘導し、着脱しやすい衣服を用意するのがおすすめです。

- 入浴:転倒防止のため、手すりや滑り止めマットは必須。入浴を嫌がる場合は、無理強いせず、体を拭くだけでも十分です。

- コミュニケーション:驚かせないように、相手の視野に入ってから穏やかに話しかける。言葉は短く、分かりやすく。間違いを一つひとつ訂正せず、「そうなんだね」と、まずは受け止める姿勢が大切です。

【最重要】3大高リスク場面への具体的対策

認知症の介護では、特に注意すべき高リスクな場面があります。最新の福祉用具やIoT機器も活用し、事故を未然に防ぎましょう。

- 転倒・転落を防ぐ

- 対策:廊下や階段に手すりを設置する。滑り止めマットを敷く。夜中のトイレ用に、人感センサー付きの足元灯を設置する。

- 食事中の誤嚥(ごえん)を防ぐ

- 対策:食事中は上半身を起こし、深く椅子に座ってもらう。食べ物は細かく刻み、とろみ剤を活用する。焦らせず、本人のペースで食べてもらう。

- 夜間の徘徊に備える

- 対策:玄関や窓に開閉を知らせるセンサーを設置する。ベッドから離れたことを知らせる「離床センサー」も有効。万が一に備え、連絡先を書いた名札を服に縫い付けたり、GPSタグを靴や杖に付けたりする。

生活の質(QOL)を高めるアプローチ

薬だけに頼らず、ご本人の心を穏やかにし、生活の質を高めるアプローチも知っておきましょう。ご家庭で試せるものもあります。

- バリデーション療法: ご本人の言葉や行動を「意味のあること」として受け止め、共感的に寄り添うコミュニケーション技法。(参考:一般社団法人公認日本バリデーション協会)

- 回想法: 昔の写真や音楽に触れながら、楽しかった思い出を語り合ってもらうことで、精神的な安定を図る心理療法。(参考:国立長寿医療研究センター)

- 音楽療法: 懐かしい歌を歌ったり、音楽を聴いたりすることで、心を落ち着かせたり、昔の記憶を呼び覚ましたりする効果が期待できます。(参考:国立長寿医療研究センター)

導入を検討したい見守りIoT・福祉用具

介護をスムーズに行うための便利な福祉商品がありますので、以下の導入も検討してみてください。

- □ 離床センサー(ベッドから離れたら通知)

- □ 人感センサー付きライト(夜間の廊下など)

- □ 開閉センサー(玄関や窓)

- □ GPSタグ / GPS付きシューズ

- □ コミュニケーションロボット

- □ 服薬カレンダー / お薬ケース

- □ 手すり(廊下、トイレ、浴室)

- □ 滑り止めマット

- □ 介護用ベッド

- □ ポータブルトイレ

抱え込まないで!専門家とサービスを使い倒す技術

介護は、一人(一家族)で抱え込むものでは、決してありません。日本には、世界でもトップクラスの介護保険制度があります。使えるサービスは、すべて使い倒す。それが、介護を乗り切るための鉄則です。

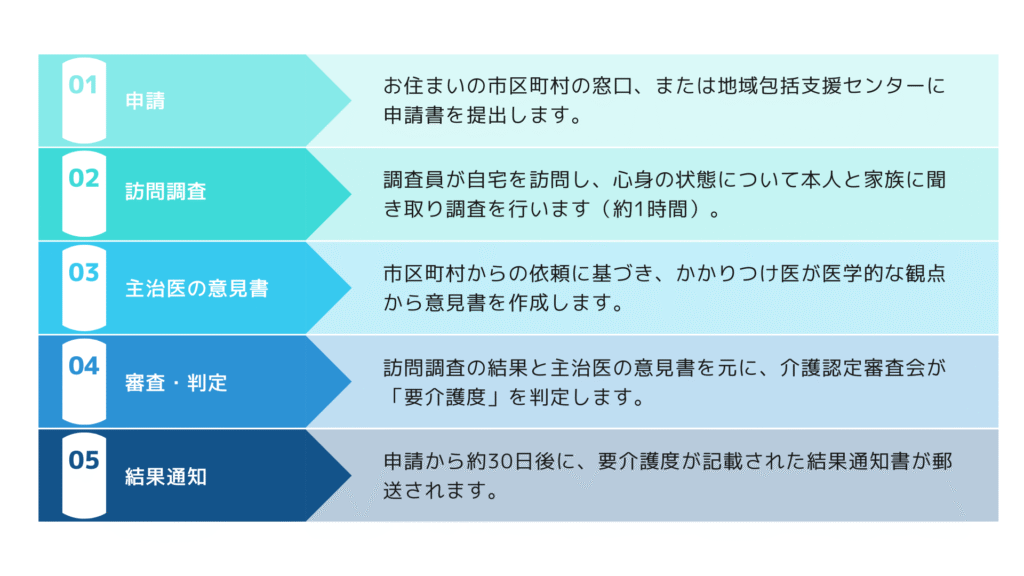

要介護認定の申請から決定までの全プロセス

介護保険サービスを利用するには、まず「要介護認定」を受ける必要があります。全体の流れを掴んでおきましょう。

Step 1:申請

- お住まいの市区町村の窓口、または地域包括支援センターに申請書を提出します。

Step 2:訪問調査

- 調査員が自宅を訪問し、心身の状態について本人と家族に聞き取り調査を行います(約1時間)。

Step 3:主治医の意見書

- 市区町村からの依頼に基づき、かかりつけ医が医学的な観点から意見書を作成します。

Step 4:審査・判定

- 訪問調査の結果と主治医の意見書を元に、介護認定審査会が「要介護度」を判定します。

Step 5:結果通知

- 申請から約30日後に、要介護度が記載された結果通知書が郵送されます。

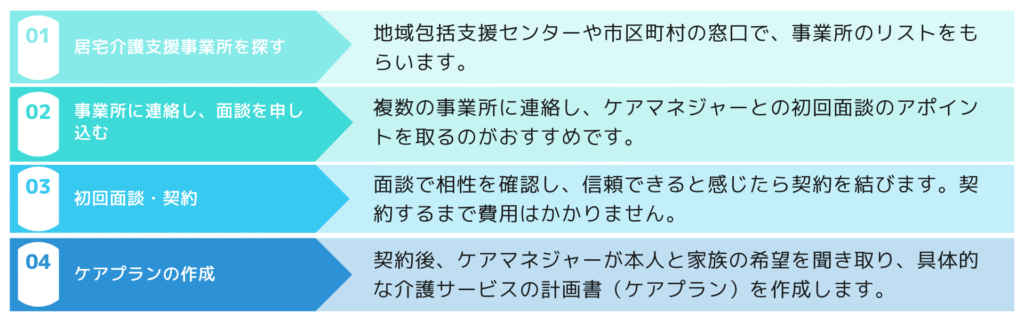

「最強の味方」ケアマネジャーが決まるまでの流れ

要介護認定を受けたら、次に介護の「総監督」であるケアマネジャーを探し、契約します。

- Step 1:居宅介護支援事業所を探す

- 地域包括支援センターや市区町村の窓口で、事業所のリストをもらいます。

- Step 2:事業所に連絡し、面談を申し込む

- 複数の事業所に連絡し、ケアマネジャーとの初回面談のアポイントを取るのがおすすめです。

- Step 3:初回面談・契約

- 面談で相性を確認し、信頼できると感じたら契約を結びます。契約するまで費用はかかりません。

- Step 4:ケアプランの作成

- 契約後、ケアマネジャーが本人と家族の希望を聞き取り、具体的な介護サービスの計画書(ケアプラン)を作成します。

ケアマネジャー初回面談で必ず聞くべき質問リスト

ケアマネジャーは、長い付き合いになる重要なパートナーです。相性を見極めるために、以下の質問をしてみましょう。

- □ 認知症の方のケアプラン作成経験は豊富ですか?

- □ 連絡は主に電話ですか、メールやLINEでも可能ですか?

- □ 緊急時(夜間や休日)の連絡体制はどうなっていますか?

- □ 私たち家族の「介護疲れ」についても、相談に乗っていただけますか?

- □ この地域で、認知症ケアに強いデイサービスやヘルパー事業所を教えてもらえますか?

在宅介護を支えるサービス

- 訪問介護(ホームヘルプ):ヘルパーが自宅を訪問し、食事や入浴などの手伝い(身体介護)や、掃除・洗濯(生活援助)を行う。

- 訪問看護:看護師が訪問し、健康チェックや医療的なケアを行う。

- 福祉用具レンタル:介護ベッドや車椅子などを、少ない自己負担でレンタルできる。

ご家族の休息(レスパイトケア)のためのサービス

- レスパイトケア(ご家族の一時的な休息のこと):介護を長く続ける上で不可欠です。

- デイサービス(通所介護):日中、施設に通い、食事や入浴、レクリエーションなどを受ける。

- ショートステイ(短期入所生活介護):短期間施設に宿泊し、24時間体制のケアを受ける。

知らないと損をする。使える制度とリアルな費用の全知識

介護の不安と、お金の不安は常に隣り合わせです。しかし、正しい知識は、漠然とした恐怖を「対策可能な課題」に変えてくれます。ここでは、まずリアルな費用を直視し、その上で負担を軽くするための具体的な制度を、一つひとつ分かりやすく解説します。

月々の介護費用、リアルな内訳は?

「結局、毎月いくらかかるのか?」これが一番知りたい点ですよね。要介護度や生活スタイルによって費用は大きく変わりますが、ここでは代表的な2つのモデルケースを月額レンジで示します。

ケースA:在宅介護中心(要介護3 / 都市部在住)

都市部で一人暮らしの母親(要介護3)を、息子が週に数回通いながら、公的サービスを組み合わせて支えるケースです。

- 訪問介護(週3回):約18,000円

- デイサービス(週2回):約16,000円

- 福祉用具レンタル(ベッド・車椅子):約8,000円

- その他(おむつ代などの消耗品、通院費など):約25,000円

- → 月額合計目安:約67,000円

ケースB:施設介護(グループホーム / 都市部在住)

認知症の父親が、専門的なケアを受けられるグループホームに入居したケースです。

- 施設利用料(家賃・管理費・食費):約150,000円

- 介護サービス費(自己負担分):約25,000円

- その他(消耗品、医療費など):約20,000円

- → 月額合計目安:約195,000円

「在宅介護」vs「施設介護」月額費用の比較

| 項目 | 在宅介護(要介護3の場合) | 施設介護(グループホームの場合) |

| 介護サービス費 | 約42,000円 | 約25,000円 |

| 家賃・光熱費等 | (自宅の費用) | 約120,000円 |

| 食費・消耗品等 | 約40,000円 | 約50,000円 |

| 月額合計(目安) | 約82,000円 + 自宅費用 | 約195,000円 |

地域や施設タイプで、これだけ費用は変わる

上記のシミュレーションはあくまで一例です。費用は様々な要因で変動します。

- 地域差(月額費用の目安):

- 都市部(東京23区など):施設利用料や人件費が高く、全体的に高額になる傾向があります。

- 地方:都市部に比べ、施設利用料などが安価な場合が多く見られます。

- 施設種別の費用幅(月額費用の目安):

- 特別養護老人ホーム(特養):約8万円~15万円。公的施設で安価ですが、入居待機者が多いのが現状です。

- グループホーム:約15万円~25万円。認知症ケアに特化した小規模な施設です。

- 有料老人ホーム:約15万円~40万円以上。施設ごとの設備やサービス内容で価格帯が非常に広くなっています。

まず頼るべき「公的制度」でお金の負担を軽くする

シミュレーションを見て不安になったかもしれませんが、ご安心ください。日本には、負担を軽減するための強力な公的制度が整備されています。

- 介護保険制度:市区町村の窓口で「要介護認定」を申請することから始まります。認定されれば、所得に応じて1割〜3割の自己負担で、ケアプランに基づいた様々なサービスを利用できます。

- 高額療養費制度:1ヶ月の医療費の自己負担額が、所得に応じた上限額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。例えば70歳以上で一般的な所得の方なら、外来・入院を合わせても自己負担は月57,600円が上限となります。

- 医療費控除:1年間の医療費(生計を同じくする家族の分も合算可)が10万円を超えた場合、確定申告をすることで税金が還付される制度です。おむつ代なども対象になる場合があります。

見落としがち?認知症でも使える可能性のある公的制度

介護保険以外にも、利用できる制度があります。対象になるか、一度お住まいの市区町村の窓口で確認してみましょう。

- 障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳):認知症の症状により日常生活に著しい制限があると判断された場合、対象となることがあります。税金の控除や公共料金の割引などが受けられます。

- 障害年金:認知症の原因となった病気(脳梗塞など)で初めて医師の診察を受けた日(初診日)に、国民年金や厚生年金に加入していれば、受給できる可能性があります。

- 自立支援医療(精神通院):認知症の通院治療にかかる医療費の自己負担を、原則1割に軽減できる制度です。

民間の「認知症保険」を検討する前の注意点

最近増えている民間の「認知症保険」は、公的保険を補う選択肢の一つです。

| メリット | デメリット |

| まとまった一時金が受け取れる:診断確定時に100万円など、使い道自由な資金を得られる。 | 保険料が継続的にかかる:当然ながら、掛け捨ての保険料が発生する。 |

| 公的保険の足しになる:自己負担分や保険適用外のサービス費用に充当できる。 | すぐには使えない場合も:加入後90日~180日程度の待機期間(保障されない期間)がある。 |

| 付帯サービスが充実:専門家への電話相談や見守りサービスが付いている商品もある。 | 軽度(MCI)だと対象外の可能性:保険金が支払われる「認知症」の定義を、契約前に必ず確認する必要がある。 |

絶対に避けるべき「資産凍結」とその対策

認知症が進行すると、本人の意思能力がないと判断され、銀行口座からの預金引き出しや不動産売却ができなくなる「資産凍結」のリスクがあります。これを防ぐため、症状が軽いうちに、以下の対策を検討することが極めて重要です。

- 成年後見制度:家庭裁判所が選んだ後見人が、本人に代わって財産を管理する法的な制度。安心感は高いですが、手続きが煩雑で、費用もかかります。

- 家族信託:信頼できる家族に、財産の管理・運用を託す契約を結ぶ、より柔軟な仕組みです。我々が注目するシニアフィンテックの核となる解決策の一つです。

介護で仕事を休むときのお金の支え

- 介護休業給付金:家族の介護のために仕事を休業した場合、雇用保険から給料の67%が支給される制度です。介護離職を防ぐための、大切な命綱になります。

認知症の介護における「3つの壁」と、その乗り越え方

長期戦である介護では、必ず大きな「壁」にぶつかります。ここでは、代表的な3つの壁と、それを乗り越えるための具体的なツールをご紹介します。

① 身体的な壁:24時間続く介護の疲労

- 乗り越え方: 「自分だけでやろう」としないこと。デイサービスやショートステイを積極的に利用し、意識的に「介護から離れる時間」を作ることが、結果的に介護を長続きさせる秘訣です。

② 精神的な壁:孤独感やストレスから自分の心を守る方法

介護者の心が健康であってこそ、良い介護ができます。ご自身の心の状態を客観的に把握し、助けを求めることをためらわないでください。

あなたの「心の疲れ」、見えていますか?介護者ストレス簡易尺度

以下の質問に、ご自身の気持ちに最も近い点数をつけて、合計点を出してみてください。

【質問】

- 自分の時間が全くないと感じる

- 介護のことで、友人との付き合いが悪くなったと感じる

- 精神的に疲れ果てたと感じる

- 介護が自分の健康を損なっていると感じる

- 将来への不安を感じる

【点数】

全くない(1点) / 少しある(2点) / よくある(3点) / 常にある(4点)

【判定の目安】

- 合計15点以上:かなり高いストレス状態です。今すぐ外部のサポートを検討しましょう。

- 合計10点以上:ストレスが溜まり始めています。休息と相談が必要です。

「もう限界かも…」と感じたら。介護者うつ簡易チェックリスト

以下の項目に、最近2週間のあなたに当てはまるものがあるか、チェックしてみてください。

- □ ほとんど一日中、気分が落ち込んでいる、または憂鬱だ

- □ これまで楽しめていたことに、興味がわかない、または楽しめない

- □ よく眠れない、または眠りすぎてしまう

- □ 食欲がない、または食べ過ぎてしまう

- □ 周りから「イライラしている」「落ち着かない」と言われる

- □ 疲れやすく、気力がないと感じる

- □ 自分には価値がない、家族に申し訳ない、と感じる

- □ 集中力がなく、物事が決められない

※注意:これは医学的な診断ではありません。複数当てはまる場合は、一人で抱え込まず、専門の相談窓口や医療機関に相談してください。

一人で抱え込まないための、具体的な相談先

- 公的な電話相談窓口:

- 不安で誰かに話を聞いてほしい時、まずは「こころの健康相談統一ダイヤル」に電話してみてください。匿名で、無料で相談できます。

- 具体的なオンラインコミュニティ:

- 同じ境遇の仲間と繋がることは、何よりの力になります。

- 認知症の人と家族の会: 全国の支部で電話相談や交流会を実施。オンラインでの交流も。

- 日本ケアラー連盟: LINEオープンチャットなどで、介護者同士が気軽に情報交換できる場を提供。

経済的な壁:介護離職を防ぎ、費用を捻出するためのヒント

- 乗り越え方:介護離職は、最終手段です。まずは「介護休業給-付金」を利用し、その間にケアマネジャーと相談して、仕事と両立できる介護体制を構築しましょう。

DXが変える、認知症介護のこれから

ここまで、認知症介護の厳しい現実と、今ある制度で乗り越える方法について解説してきました。しかし、私たちが本当に伝えたいのは、未来はもっと明るくなる可能性がある、ということです。テクノロジーが、介護の常識を根底から変えようとしています。

テクノロジーが解決する、介護の「3つの大変」

6章で解説した「3つの壁」も、テクノロジーによって乗り越えられる時代がすぐそこまで来ています。

| 介護の「大変」 | 典型的な悩み | テクノロジーができること |

| 身体的な大変さ | 徘徊・転倒・排泄ケアで24時間気が抜けない | センサーとAIによる「先回りアラート」で夜間対応を減らす (例:ベッド上の姿勢変化を検知しスマホ通知、超音波で排尿タイミングを予測し通知) |

| 精神的な大変さ | 「いつ急変するか」という常時緊張/孤独感 | コミュニケーションロボットやオンラインツールで感情をケア (例:感情に反応するロボットが、不安な気持ちを和らげる事例が増加) |

| 経済的な大変さ | 介護離職・人手不足でサービス費用が高騰 | 介護記録の自動化やAIケアプランで、介護の現場を効率化しコストを抑制 (例:音声入力による記録時間の短縮、AIによるケアプラン作成補助) |

介護の負担を軽くする、最新テクノロジー製品カタログ

| カテゴリ | 概要 | 主要製品・キーワード | 導入コスト目安/補助金 |

| 見守りIoT | ベッドから離れたことや室内の動き、位置情報をセンサーで管理 | シルエットセンサー、みまもりGPS、スマートウォッチ | 端末1万円/月〜、自治体補助あり |

| 排泄・服薬支援 | 超音波で膀胱の溜まり具合を測定し通知/決まった時間に薬を出すロボット | DFree、服薬支援ロボ | レンタル5,000円/月〜 |

| ケアプランAI | 過去の膨大な介護データから、その人に最適なサービスをAIが提案 | SOIN(ソワン)、ミルモぷらん | ソフト利用料(事業所向け) |

| デジタル療法(DTx) | 医師が処方する「治療用アプリ」で、認知機能のリハビリを行う | (認知症領域は現在、国内外で開発段階) | 承認後に保険適用見込み |

3〜5年後、介護はもっと楽になる

- 在宅介護がクラウドAIで進化:部屋のセンサーや腕時計型のデバイスからの情報をクラウド上のAIが解析し、「転倒しそう」「体調が変化しそう」といった予兆を検知。家族や多職種がスマホでリアルタイムに情報を共有し、先手で対応する未来がすぐそこまで来ています。

- 「アプリが処方される」時代へ:軽度認知障害(MCI)の進行を抑制するための「治療用アプリ」が、医師によって薬と一緒に処方される「デジタル療法(DTx)」が、数年以内に実用化される可能性があります。

- 話し相手ロボットが一家に一台:人の感情を認識して対話するコミュニケーションロボットが、心のケアや認知機能の維持に効果があるとして、介護保険を使ってレンタルできるようになる未来が予測されています。

まとめ:認知症の介護で最も大切なこと

ここまで、認知症の介護に関する膨大な情報をお伝えしてきました。最後に、最も大切な3つのポイントを、もう一度お伝えします。

- 早期相談:「もしかして?」と感じたら、一人で悩まず、すぐに地域包括支援センターに電話してください。

- 情報収集:正しい知識は、あなたと家族を不要な苦しみから守ってくれます。

- 抱え込まないこと:介護はチーム戦です。家族、ケアマネジャー、公的サービス、すべてを頼ってください。

ご本人にとっても、ご家族にとっても、穏やかな時間を少しでも長く過ごすために。この記事が、あなたのその第一歩を、力強く後押しできれば幸いです。