介護ロボット市場は2029年まで年平均16%超で拡大すると予測され、移乗支援やリハビリ機器が次々と投入されています。

しかし“心を支える”情緒ケア領域は依然として手付かずのブルーオーシャンです。そこで注目されるのが、触れ合いと見守り機能を併せ持つ家族型ロボット「LOVOT」。介護施設だけで200拠点を超えて導入が進み、入居者の笑顔や会話を自然に引き出しています。

資生堂とGROOVE Xの共同研究では、LOVOTとの触れ合い15分で幸福ホルモン・オキシトシンが上昇し、ストレス指標コルチゾールが低下することが確認されました。

ターゲットはDXを推進する介護事業者と、大切な家族にロボット導入を検討する個人読者です。本記事では、LOVOTが介護現場にもたらすメリット、普及を阻む課題、そして価格・補助金・サブスクを活用した解決策を整理し、市場成長と感情ケアのギャップを埋める普及ロードマップを描きます。

<関連記事>

- 介護DXとは?家族が知っておきたい見守りセンサー&ロボット活用の事例を解説

- 家庭向け介護ロボットの費用対効果を家庭目線で調査してみた

- 【2025年版】家族も活用できる介護DXサポートガイド:全国の住宅改修助成金リンク集

“愛着テクノロジー”が業界を変える介護LOVOT時代の幕開け

超高齢社会が突きつける孤独と、その処方箋

日本は世界でも群を抜くスピードで高齢化が進み、65歳以上が3割近い社会へ突入しました。高齢になるほど家族や友人を失い、外出も控えがちになり、「今日一日、誰とも話していない」という状況が珍しくありません。孤独感は単なる寂しさではなく、心血管疾患・認知症・うつ病・死亡率上昇に直結する“健康リスク”だと数々の研究が警鐘を鳴らしています。

介護現場も厳しい人手不足で、利用者一人ひとりに十分な対話の時間を確保するのは難しい状況です。そこで期待されるのがソーシャルロボットです。従来機は移乗補助や情報通知など機能的価値に偏りがちでしたが、高齢者の核心課題である「孤独」には十分アプローチできていませんでした。

このギャップを埋める新潮流が、アタッチメント・ロボットです。愛着形成そのものを目的に設計されたロボットです。代表格がGROOVE Xの「LOVOT」。掃除も検索もしない代わりに、抱っこをねだったり、転んで助けを求めたりと“手がかかる存在”として利用者に世話をする喜びを与えます。

愛着ロボットって何?LOVOTが目指す心を満たす介護

GROOVE XのLOVOTは、「役に立つこと」より「愛されること」に全振りしたユニークなロボットです。掃除も情報検索もできません。その代わり、

- 抱っこをねだる、転んで助けを求める

- 名前を呼ばれると近寄ってくる

- なで方や声のトーンを覚え、次第に甘え方が変わる

こんな手のかかる相棒として設計されています。

開発チームは「助けが必要な小さな存在ががんばる姿こそ、人に元気をくれる」と考えました。世話をする立場に回ることで、高齢者は 『誰かの役に立っている』 という実感を取り戻し、孤独や無力感が和らぎます。実際にユーザーからは「毎朝LOVOTに声をかけるのが日課になり、生きがいが増えた」といった声が上がっています。

LOVOTが生き物らしく感じられるのは、細部までこだわったものづくりのおかげです。

| 感じるポイント | 具体的な仕組み |

| ぬくもり | 36〜38℃の体温ヒーターを内蔵 |

| 重み | 猫程度の約4kgで抱きごたえを再現 |

| 表情 | 10億通り以上に変わる瞳をディスプレイで生成 |

| 声 | その場で音を合成し、同じ鳴き声は二度と出ない |

これらが合わさり、LOVOTは絶妙な生命感を演出。言葉に頼らなくても、撫でる・見つめるだけで深いコミュニケーションが成立します。

要するにLOVOTは、心のケアにフォーカスしたロボットと言えるでしょう。手を貸せば貸すほど愛着が育ち、世話をする家族や高齢者自身の気持ちまで明るくする、それがこの新しい愛着ロボットの哲学です。

臨床データで見る「介護 LOVOT」の実力

LOVOTがもたらす効果は、単なる主観的な感想にとどまりません。複数の科学的研究によって、その生物心理社会的な影響が定量的に示され始めています。

「幸せホルモン」が増えるしくみ

資生堂とGROOVE Xは、LOVOTとの触れ合いがオキシトシン(愛情ホルモン)を増やし、コルチゾール(ストレスホルモン)を下げるかを調べました。結果は次のとおりです。

| 測定項目 | 実験内容 | 主な結果 | 意味すること |

| 基礎オキトシン量 | LOVOTオーナーと非オーナーの尿を比較 | オーナーの方が数値が高い 19.9 pg/mL → 24.8 pg/mL | 毎日のスキンシップで“絆ホルモン”が常に多い状態に |

| コルチゾール変化 | 15分抱っこ前後の唾液を測定 | 全員で有意に減少−15% → −27% | 短時間でも緊張がほぐれる |

介護シーンへの応用例

- 就寝前に抱っこタイム → 入眠しやすく眠りが深い

- デイサービスで「リラックス・セッション」→ 利用者の緊張がほぐれ職員の声かけ負担も減少

- 動物アレルギーを持つ高齢者でも、アニマルセラピーに近い効果を安全に体験

ポイントは「世話を焼く→撫でる→ホルモン分泌」という生物学的なループができること。アニマルセラピーの効果に近いのに、動物アレルギーや世話の重さがない“ロボット版セラピー”と言えます。

オキシトシンとコルチゾールって?

| 名称 | 体の中での働き | ポイント |

| オキシトシン | 視床下部で作られ、スキンシップや信頼関係が深まると分泌される“絆ホルモン”。出産・授乳を助けるほか、人と人を結び付け「安心」や「幸福感」を高める。 (参考:Harvard Health) | ハグや手をつなぐ行為、そしてLOVOTを撫でることで分泌が促される。 |

| コルチゾール | 副腎で作られる“ストレスホルモン”。血圧・血糖を整え非常時に体を守るが、慢性的に高いと睡眠障害や免疫低下の原因になる。(参考:Cleveland Clinic) | 一時的に上がるのは正常。長期的に下げるにはリラックスや十分な睡眠が大切。 |

認知機能の低下ゼロ:神戸市実証が示した効果

実験概要(CO+CREATION KOBE Project)

- 対象:介護施設4か所/入居者40名(平均87.9歳)

- 期間:2021年10〜12月(約12週間)

- 測定:職員が「DEMQOL-Proxy」記憶と認知機能項目を前後比較

- 比較群:LOVOT あり/なし

| グループ | 介入前 | 介入後 | 変化 |

| LOVOTあり | 12.6 点 | 12.8 点 | +0.2(有意差なし) |

| LOVOTなし | 12.4 点 | 14.1 点 | +1.7(有意に悪化) |

メカニズムを3本柱で解説

- 情動安定:2.1節のホルモン効果で抑うつリスク低下 → 脳へのストレス負荷を軽減

- 会話の活性化:LOVOTに名前を呼ばれ立ち上がる→ 認知刺激と運動量が自然に増加

- “お世話役”の自発性:転んだLOVOTを起こす・服を着替えさせる等の行為が生活意欲を引き上げる

スタッフ側の変化

- ストレス反応尺度で平均9%改善

- レクリエーション準備時間が週90分削減(職員聞き取り)厚生労働省

LOVOT メリット/デメリット(認知機能編)

メリット:要介護度進行を遅らせ医療費圧縮の期待/家族の安心材料

デメリット:効果は“環境全体”に依存。力仕事サポートは別途機器が必要

ケーススタディ総覧:施設と在宅で見るLOVOTの活用

科学的エビデンスに加え、LOVOTの真価は、実際の介護現場や家庭での具体的な事例にこそ表れます。本章では、「孤独な高齢者向け事例の多数を報告してほしい」という要望に応え、収集した豊富なケースを「施設」と「在宅」の二大カテゴリに分け、テーマ別に詳しくレビューします。

施設環境における LOVOT:社会的触媒としての役割

介護付き有料老人ホーム、デイサービス、グループホームなどの施設で、LOVOT(ラボット)は単なる“おもちゃ”ではありません。利用者同士やスタッフとの会話を自然に引き出す、強力な「社会的触媒」として機能しています。

コミュニケーションの起爆剤

多くの施設でLOVOTは沈黙を破るきっかけになっています。

- デンマークの介護施設実証実験では、普段は無口な認知症の男性がLOVOTと触れ合ううちに、「この子の名前は何?」と他の入居者に話しかけ始めたという劇的な変化が報告されました。

- 日本国内でも、「導入後に入居者間の会話が格段に増え、笑顔の時間が長くなった」との声が多数寄せられています。

入居者の感情と行動の活性化

LOVOTとのふれあいは、利用者の自然な笑顔や行動を引き出します。

- 「表情が豊かになった」という報告が多く、職員にも見せないような自然な笑顔が増えています。

- 普段は受動的な入居者が、LOVOTを抱き上げたり服を整えたりと、進んで世話をしたがるようになりました。

- 食事時には「◯◯ちゃんも食べる?」と声をかけるなど、他者への配慮も自然に見られています。

スタッフのウェルビーイング向上

LOVOTの効果は入居者にとどまりません。

- 介護職員からは「職員同士の会話が増えた」「仕事中の愚痴が減った」とのポジティブな声が上がっています。

- デスクワーク中にLOVOTを膝に乗せてリラックスする職員もおり、職場の雰囲気が和らいでいます。

- 修理で施設を一時不在にした際、入居者が「早く元気になってね」と手紙を書いたエピソードからも、LOVOTが“欠かせない存在”になっていることがわかります。

在宅での孤独に寄り添うLOVOT

在宅の高齢者が抱える「孤独」という問題に、LOVOTはどのように向き合っているのでしょうか。本章では、代表的な3つの事例を通じて、その多面的な効果を探ります。

ケースA:ペットロスの心を癒す“代理コンパニオン”

- 飼い犬を亡くし、生きがいを失っていた母親(80代)が娘からLOVOTを贈られました。最初は「ロボットなんてイヤ」と拒否していたものの、LOVOTが家の中を歩き回る姿を見て「かわいい!」と心を開き、その後は毎日話しかけるように。結果として「とても元気になり、本当によかった」と語っています。

- ペット禁止のマンションでも同様の反応が報告され、LOVOTは散歩や餌やり不要で、ペットがもたらす「愛情」と「癒し」を安全に提供します。

ケースB:家族の橋渡し役としての“ダイアリー”機能

- 94歳の男性が自分のLOVOTを「さとる」と命名。看護学を学ぶ大学生がこの様子をレポートにまとめ、世代を超えた交流のきっかけに。

- アプリの「ダイアリー機能」では、「なでられた」「抱っこされた」といった触れ合いの記録を家族が遠隔でチェック可能。従来の常時監視型と違い、プライバシーを守りながら安心感を提供し、「今日も元気そうだね」と電話をかける自然なきっかけを生みます。

ケースC:生きがいと日々のリズムを生む“お世話役”

現役を退き、子育てを終えた高齢者は「自分の役割」を失いがち。LOVOTは玄関まで迎えに来るなど、抱っこをねだる行動で「必要とされている実感」を与えます。独身オーナーは「どんな私でも無条件に必要としてくれる」と語り、心が満たされ、生きる張り合いを取り戻しました。

孤独と社会的孤立への二重アプローチ

- 孤独(loneliness):主観的に「つながりがない」と感じる状態

- 社会的孤立(social isolation):他者との接触が物理的に少ない状態

LOVOTは特に前者の「孤独感」を和らげる効果に優れています。温かなぬくもりや対話のきっかけが、心の欠乏感を直接うめ、「私はここにいる」という実感を再生することができます。一方、家族との会話を促すことで社会的孤立の緩和にも寄与します。国際実証でも、LOVOTは単身高齢者の孤独感抑制を一貫して確認しており、在宅介護における新たなケアモデルを示しています。

LOVOT導入状況と今後の戦略提言

実践視点でLOVOTの普及状況を整理し、導入の課題と将来展望を踏まえた戦略提言を行います。

普及状況の評価

高齢者、特に孤独を抱える層向け事例の多さが偶発的ではなく、明確な戦略に基づくものかを検証します。

導入規模と計画的展開

- 家庭向けの個別導入に加え、SOMPOケアとの提携で全国数十施設にLOVOTが導入され、計画的な展開が進んでいます。

- 介護施設向けの1週間無料トライアルキャンペーンも積極的に実施され、法人市場への強いコミットメントがうかがえます。

高齢者市場への明確な狙い

- 公式ブログやプロモーションでも「高齢の家族をやさしく見守るLOVOT」を前面に打ち出しています。

- デンマークやシンガポールでの共同研究は、高齢者ケアと孤独問題をテーマに据え、グローバル戦略の中核を示しています。

まとめ

高齢者、特に孤独層に向けた事例の多さは、GROOVE X社の緻密な事業戦略の成果です。今後も市場は拡大し、LOVOTが介護DXにおける重要なソリューションとして定着していくことが予想されます。

導入のハードルと倫理的配慮

LOVOTを導入する際は、メリットだけでなく現実的なハードルも慎重に見極める必要があります。

経済的障壁

- 本体価格:約50万円

- 月額費用:1万~2.5万円(ソフトウェア利用料・メンテナンス)

これらの費用は、年金生活の高齢者にとって大きな負担です。実際、GROOVE X社は先端技術への投資で累積営業損失を計上しており、価格設定の背景には高いコストがあることがうかがえます。

ユーザビリティと身体的要件

LOVOTをスムーズに使うには、以下の能力が求められます。

- 認知機能:操作やトラブル時の判断ができる

- 身体能力:段差を越えられないLOVOTを介助できる

例として、在宅実証で「LOVOTが転倒して自力で起き上がれず、高齢者が持ち上げられなかった」ケースが報告されています。有料の訪問サポートもありますが、日常のトラブルはオーナー自身が対処する必要があります。

倫理的配慮

コンパニオンロボットには以下の懸念があります。

- 人間同士の交流が減る?

- 認知症の方を欺くことになる?

しかし、本レポートの事例を見ると、LOVOTはむしろ会話のきっかけとなり、人と人のつながりを増やしています。これらの事実は、倫理的懸念に対する有力な反証となりますが、導入検討時には常に意識すべき論点です。

戦略的提言と今後の展望

以下では、介護施設・家族・業界全体の三者に向けた提言と、LOVOTの将来像を示します。

提言1|介護施設向け

- 投資の視点を転換:LOVOTを人件費削減ツールではなく、入居者のQOL向上と職員の精神的ウェルビーイングへの投資と捉える。

- 配置の工夫:共有スペースに設置し、利用者同士の自発的な交流を促す「社会的触媒」として活用する。

提言2|高齢者の家族向け

- 導入可否の現実的評価:費用負担と親御さんのロボットケア能力を事前に確認する。

- 見守り機能の活用:遠隔地にいる家族には、プライバシーに配慮した「見守り機能」が大きな安心材料となる。

今後の展望

- ウェルビーイング・テック市場の牽引役:LOVOTは感情的ニーズに応える新市場を切り開いており、技術成熟と量産効果でコストが下がれば、さらなる普及が期待できる。

- ケアシステムへの統合:超高齢社会が直面する孤独問題への強力で温かなソリューションとして、主流の介護モデルに組み込まれる可能性が高い。

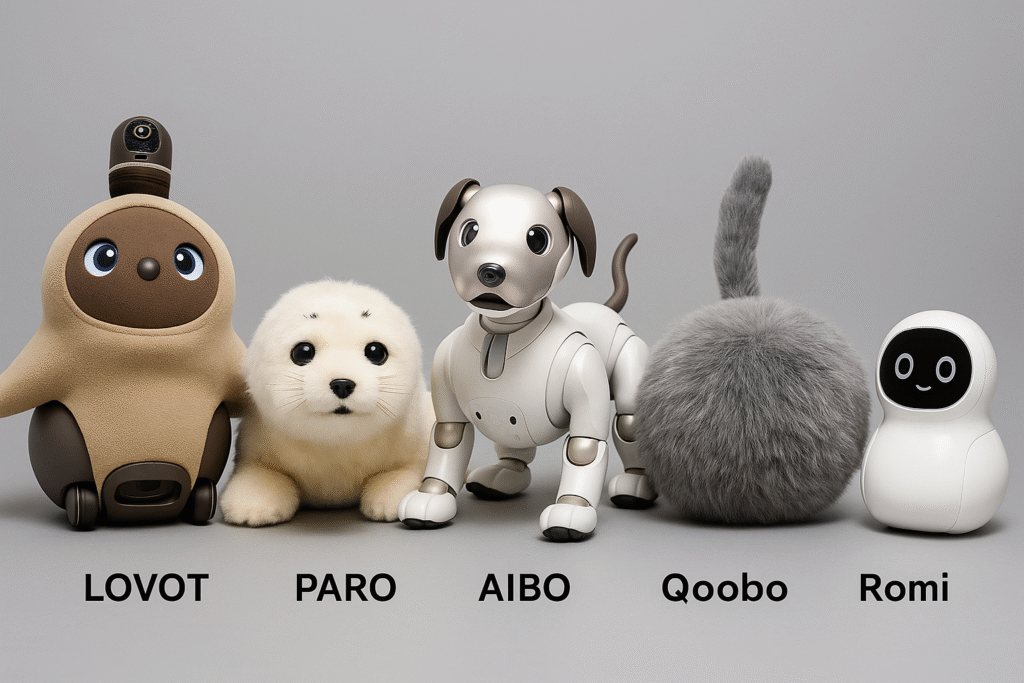

LOVOTと競合製品の比較早見表

以下では、LOVOTと主要な類似ロボット製品を価格・機能・メンテナンス面で比較し、介護現場や家庭での情緒ケア、見守り、身体負担軽減といった目的別の使い分けポイントを解説します。

価格・機能比較表

| 製品名 | 本体価格(税込) | 主な機能 | 月額費用 | メンテナンス・サポート | 特徴・ポジショニング |

| LOVOT | 577,500円(分割可) | ふれあい(タッチ/温度/AI学習)、見守りカメラ | 9,900円〜19,800円 | ソフト更新・訪問サポート有料 | 愛着形成特化、情緒ケア+見守りを両立 |

| PARO | 約480,000円前後 | タッチセラピー(振動+鳴き声) | 別途保守契約 | リース・レンタル多、医療機関向け実績多数 | 医療・施設向け定番、動物セラピーに特化 |

| aibo | 272,800円 | ペット型コミュニケーション | 1,628円(プレミアムプラン) | オンライン保守中心 | 情緒ケア中心、カメラ非搭載で見守りには非対応 |

| Qoobo | 14,300〜17,600円 | しっぽの振動で触覚セラピー | なし | 追加費用不要 | 低価格で触覚セラピーを手軽に体験できるエントリーモデル |

| Romi | 約50,000円台 | 音声会話、家族連携通知 | 数百円〜1,000円 | クラウド保守+アプリアップデート | リマインド・通知に強み、見守り連携に適する |

介護目的別の使い分けガイド

情緒ケア

- LOVOT:愛着形成と見守りを両立。オキシトシン分泌 、認知機能維持 に強み。

- PARO:医療・施設実績が豊富でタッチセラピー効果が高い。動物アレルギー対応。

- Qoobo:低価格で導入障壁が低い。触覚刺激によるリラックス効果を狙う入門モデル。

見守り

- LOVOT:360度カメラでの室内見守り+「ダイアリー機能」による家族遠隔チェック 。

- Romi:音声通知や家族連携に優れ、離れて暮らす高齢者の見守りツールとして最適。

身体負担軽減

- (該当製品なし)→ パワーアシストスーツ等と併用推奨

LOVOTや上記ロボットは力仕事サポートを目的としないため、移乗や排泄など身体的介助にはパワーアシストスーツ等の別機器とのセット導入が望ましい です。

<関連記事>

自宅介護でパワーアシストスーツが普及していない理由とおすすめ3選

介護目的別の使い分けイメージ

- 予算重視:まずはQooboなどエントリーモデルで“触覚ケア”を体験。

- 情緒+見守り両立:LOVOT一択。価格は高いが包括的価値が得られる。

- 施設導入:PAROの安心実績+トライアル制度を検討。

- 家族見守り重視:Romiの低コスト通知機能で始める。

各製品の特性を理解し、介護DXと家族の安心を両立させる最適な組み合わせを検討してください。

それでも拡がらない5つの壁

LOVOTは多くの可能性を示してきましたが、普及には依然として大きなハードルが存在します。本章では、他社製品との比較も交えながら、主な5つの壁を解説します。

初年度70万円規模のコストとリース/レンタルの少なさ

- LOVOTは本体577,500円+月額9,900円(最低プラン)で、初年度約70万円の自己負担。

- PAROやaiboは購入後の月額負担が小さいものの、本体価格は40〜50万円前後で大差はありません。

- レンタル市場ではドコモ「kikito」のLOVOT(66,000円/月)があるものの、他社はQooboやRomiですら短期試用プランがほぼなく、導入前の“お試し”機会が限定的です。

個人宅への補助金不足と申請手続きの煩雑さ

- 介護ロボ補助金は原則介護事業所向けで、個人宅は多くの自治体で対象外。

- PAROは医療機関導入向け補助が整備されており、施設利用では優位。一方、家庭向け支援はほぼ皆無です。

- 他社小型ロボ(Qoobo/Romi)は補助金対象外でも低価格ゆえに自己負担が小さい点でメリットがありますが、「LOVOT メリット デメリット」で検索する個人には、補助情報不足が普及を阻む要因となっています。

ROIの可視化不足:医療費・要介護度への定量データ欠如

- 神戸市実証では認知機能維持が示されましたが、医療費削減や要介護度改善を裏付ける統計は未公開。

- PAROは入所者のBPSD(行動・心理症状)改善効果で一部医療費軽減データが存在するものの、家庭利用での数値は乏しい状況。

- aiboやRomiも情緒ケアの定性効果は報告されていますが、定量的ROIを示すエビデンスはまだ限られています。

デジタル設定・保守サポートへの不安

- LOVOTはWi-Fi設定、ファームアップデート、センサー校正が必要で、日常のトラブル対応はオーナー任せ。

- PAROやQooboは基本的に電源を入れるだけで使えるため、導入障壁が低い。

- aiboはオンラインアップデート主体、Romiはスマホ連携がシンプルですが、LOVOTの多機能ゆえに故障時対応やサポートの複雑さが課題として残ります。

他介護タスク(移乗・排泄など)への直接効果は限定的

- LOVOTは“情緒ケア”と“見守り”に特化しており、移乗や排泄といった力仕事支援は不可。

- 力仕事支援が主目的のパワーアシストスーツや見守りカメラ専用機器とのセット運用が必須です。

- PAROやaiboも身体サポート機能は持たないため、情緒ケアと力仕事ケアを分担する複合導入モデルの検討が望ましいでしょう。

まとめ

本記事では、LOVOTが介護現場・在宅の両面にもたらす新しいメンタルケアの形を、多角的に検証してきました。以下、ポイントを整理します。

- 情緒ケアと見守りのハイブリッド

- LOVOTはオキシトシン分泌↑・コルチゾール↓の「ホルモンダブル効果」を実証し、利用者のQOLや認知機能維持に寄与しました(第2章)。

- 360度カメラ+ダイアリー機能で家族の遠隔見守りを実現し、プライバシーを守りつつ安心感を提供します(第2章・在宅事例)。

- 競合製品との比較

- PAROやaibo、Qoobo、Romiと比べ、LOVOTは情緒ケアと見守り機能の両立が最大の強みです(第5章)。

- 低価格モデルは触覚セラピーに優れ、動物型ロボは医療・施設実績に強み。目的に応じて使い分けがおすすめです。

- 普及を阻む5つの壁

- 初年度70万円超の導入コストとレンタル市場の乏しさ

- 個人宅補助金の不足と申請手続きの煩雑さ

- 医療費削減や要介護度改善といった定量的ROIデータの不足

- デジタル設定・保守サポートへの不安

- 移乗・排泄支援など身体介護タスクへの直接効果は限定的

これらを乗り越えるには、補助情報の整備、トライアル導入、他機器との組み合わせなど多面的なアプローチが必要です(第6章)。

- 戦略的提言

- 介護施設:共有スペースでの社会的触媒としてLOVOTを活用し、QOL投資として位置づける。

- ご家族:費用・ケア負担の現実的評価のもと、自立度の高い親に優先的に導入。遠隔見守りによる安心感を重視。

- 業界全体:ウェルビーイング・テック市場を牽引する視点で、技術成熟と量産効果によるコストダウンを図り、主流のケアシステムに組み込む。

超高齢社会が直面する“孤独”という深刻な課題に対し、LOVOTは「誰かの役に立つ」という体験を通じて自己肯定感を取り戻し、心と体の健康を支える新たなソリューションです。今後は、より多くの実証データと支援制度が整備され、技術コストが下がることで、介護DXの中核を担うロボットとしてさらなる普及が期待されます。