はじめに 結論と迷わないための考え方

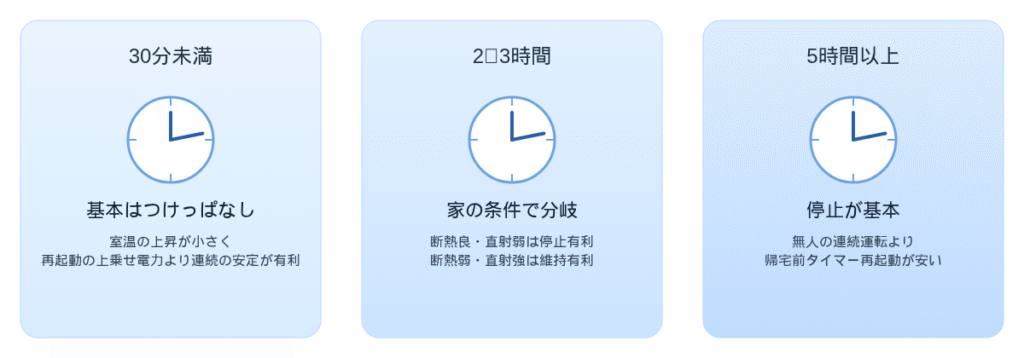

エアコンを1ヶ月つけっぱなしにすると電気代はいくらかかるのか、消したほうが安いのか。夏になると毎年悩むテーマだと思います。先に結論だけお伝えすると、外出が30分未満ならつけっぱなし有利、2〜3時間は家の断熱や日射で結論が分かれる、5時間以上は停止が基本というのが現実的な目安です。つけっぱなしとこまめ消しの損益分岐は、部屋がどれくらい暖まりやすいかと、再起動して目標温度に戻すときにどれだけ電気を使うかのバランスで決まります。この記事では、公的機関の省エネ情報や電力会社の料金データ、家電メーカーの公表値といった信頼できるデータに沿って、だれでも自宅の状況に当てはめやすい形で説明します。難しい数式は使わず、家族で共有できる運転ルールまで落とし込むのが狙いです。

まずは結論 外出時間でざっくり決める

外出30分未満は室温がほとんど上がらないため、再立ち上げの余分な電力を避けられる連続運転が有利になりやすいです。2〜3時間の外出は条件次第です。断熱が良く直射が弱い部屋は停止が有利になりがちですが、断熱が弱く西日が強い部屋は逆に維持が有利に転ぶことがあります。5時間以上の不在が見込まれるなら、停止して帰宅30分前にタイマーやスマートリモコンで運転を再開するのが基本になります。冷房 つけっぱなし 電気代 1ヶ月の悩みは、この目安を起点にすれば多くの場合で整理できます。

家族の安心を最優先にする場合

乳幼児や高齢の家族、ペットがいる家庭では、安全と体調が最優先です。長時間の留守番が避けられないなら、設定温度を少し上げて連続運転と見守りを組み合わせる選択が現実的です。無理に停止して室温や湿度が乱高下すると、体への負担が大きくなります。室内の直射日光をカーテンやブラインドで防ぎ、ケージやベビーベッド付近の気流が強くなりすぎないように整えることも大切です。

例外になりやすい部屋

最上階で天井が熱くなりやすい部屋、南西面に大きな窓がある部屋、築年数が古くすきま風が入りやすい部屋は、停止中に室温が上がりやすく損益分岐点が長時間側にずれます。逆に、二重サッシや遮熱カーテンなどで窓対策ができている部屋は、停止しても室温の上がり方がゆっくりなので、停止が有利に傾きやすいです。こうした違いが出ることを前提に、この先の目安を読んでください。

ご案内

Silver Growth Studioでは暮らしに役立つ無料電力診断を実施しています。エアコンに関する質問も含め、日常利用している家電製品で消費量の多い要因と改善策をお伝えします。ぜひご利用ください。

検証の前提 この記事で使う条件とデータの見方

タイトルにある通り、ここからはデータに基づいて検証します。条件を曖昧にすると結果のブレが大きくなるので、使う前提をはっきりさせます。なお、電気代は地域や契約メニューで単価が異なるため、この記事ではレンジで示します。自宅の明細にある1kWh単価を当てはめれば、より具体的な金額に変換できます。

部屋とエアコンの条件

部屋の広さは6畳と10畳の二つを代表例として扱います。機器は6畳向けの2.2kW級と10畳向けの2.8kW級を想定し、2019年以降の省エネ基準相当の新しめの機種と、2010年前後の旧機種を比較します。住まいの条件は、一般的な断熱と、内窓や遮熱カーテンなどの対策を行った良好な断熱の二つを用意します。これだけでも現実に近い幅をカバーできます。

天気と電気料金の考え方

気象条件は、平年並みの夏の月と、猛暑が続く月の二つを比較します。ここで用いる言葉の定義は気象庁の基準に合わせ、夏日は最高気温25度以上、真夏日は30度以上、猛暑日は35度以上です。熱帯夜は最低気温25度以上の夜を指します。用語の意味は本文で統一しています。

※参考:気象庁

電気料金は1kWhあたり31〜40円でレンジ表示します。時間帯別料金があるご家庭では、日中が高く夜が安い傾向があるため、夜間の連続運転の負担は相対的に軽くなることがあります。なお、各電力会社は体感温度を風量やサーキュレーターで調整する運用を推奨しており、設定温度だけに頼らない使い方を意識します。

※参考:東京電力

計算のざっくり式と限界

月間の電気代は、平均消費電力に24時間×30日を掛け、1kWh単価を掛けると概算できます。平均消費電力は、設定温度、外気温との差、断熱、風量、除湿モードなどで上下します。つけっぱなしとこまめ消しの比較では、無人時間の連続運転で積み上がる分と、停止中に上がった室温を戻すための復帰エネルギーのどちらが大きいかで判断します。実際の制御は機種ごとに細かな違いがあるため、ここでの数値はあくまで目安です。クーラー つけっぱなし 電気代の見立ては、最終的にご自宅の単価と条件で微調整してください。

1ヶ月つけっぱなしの電気代の目安

ここは検索意図にまっすぐ答えるパートです。エアコン 電気代 1ヶ月 つけっぱなしの金額は、広さ、年式、断熱で大きく変わります。同じ6畳でも天井高や窓の大きさ、方位で違いが出ますが、家庭でよくある条件に絞ってレンジを示します。まずは表で全体像をつかんでください。

| 広さ | 年式/断熱 | 平年並みの夏(月額目安) |

|---|---|---|

| 6畳 | 2019年以降/良好 | 約4,000〜8,800円 |

| 6畳 | 2010年前後/弱い | 約6,800〜12,800円 |

| 10畳 | 2019年以降/良好 | 約6,000〜12,800円 |

| 10畳 | 2010年前後/弱い | 約9,000〜18,800円 |

6畳 2.2kW級の目安

平年並みの夏、良好な断熱、2019年以降の機種を24時間連続で動かした場合、平均消費電力はだいたい180〜300Wに落ち着くことが多いです。月間の電力量は約130〜220kWh、電気代は約4,000〜8,800円がひとつの目安になります。機種が古い、断熱が弱い、日射が強いといった条件が重なると、平均消費電力は300〜450Wに上がり、月間220〜320kWh、約6,800〜12,800円に達してもおかしくありません。夜の外気が下がる地域では、24時間平均の負荷が下がりやすく、金額はレンジの下側に寄ります。

10畳 2.8kW級の目安

10畳で断熱が良好、2019年以降の機種なら、平均は260〜450Wあたり、月間の電力量が約190〜320kWh、電気代は約6,000〜12,800円が目安です。旧機種や断熱が弱い場合は、400〜650Wに増えて、月間290〜470kWh、約9,000〜18,800円になることがあります。サーキュレーターで気流を整えたり、遮熱で日射を抑えたりすると、設定温度を1度上げても快適さを保ちやすく、月額を抑えやすくなります。風量や体感で調整する考え方は電力会社の省エネガイドとも整合しています。

※参考:東京電力

猛暑週と除湿モードでどう変わるか

猛暑が続く月は、平年より電力量が増えやすく、特に午後の西日や最上階の部屋では影響が大きく出ます。ここで差がつくのが除湿モードの選び方です。弱冷房除湿は比較的軽い一方で、再熱除湿は温度を下げずに湿度だけ下げる仕組みのため、消費が大きくなりやすいとメーカーも説明しています。常時オンにはせず、必要な場面に絞って使うのがおすすめです。

※参考:ダイキン

つけっぱなしとこまめに消す どちらが安いかの実感ガイド

ここからは、日々の暮らしの感覚と合わせながら、どちらが安いかを決めるヒントをまとめます。キーワードは外出時間と部屋の条件です。

外出時間別の目安

30分未満ならつけっぱなしが基本です。室温はほとんど上がらず、復帰に使う電気の上乗せ分より、連続運転で安定させたほうが結果的に軽くなることが多いからです。2〜3時間では分岐します。断熱が良く直射が少なければ停止が有利になりやすいですが、断熱が弱く日差しが強い部屋では、停止中に室温が大きく上がり、再び冷やすのに時間と電気がかかるため、つけっぱなしのほうが良いこともあります。5時間以上は停止を基本とし、帰宅30分前にタイマーで起動するのがバランスのよい方法です。

立ち上げ時の電気と連続運転の電気

エアコンは起動直後に一時的に電力が上がりますが、そのピークは長くは続きません。大事なのは、停止中にどれだけ室温が上がったかです。断熱や遮熱がしっかりしていると、停止しても室温の上がり方がゆっくりなので、復帰に必要な電気が少なくて済みます。一方、フィルターが詰まっている、室外機の前がふさがっているなどの状態では、復帰も連続も余計に電気を使います。まずはフィルター清掃と室外機まわりの確認から始めるだけで、損益分岐が良い方向に動きます。こうした運用上の考え方は電力会社の省エネ情報でも推奨されています。

※参考:東京電力パワーグリッド

オート運転と微風連続の使い分け

オート運転は部屋の状況に合わせて機械がうまく力を抜いてくれるので、小さな外出や温度変動がある場面に向いています。微風で連続させると温度ムラが減り、設定温度を1度上げても体感がほとんど変わらないことがあります。風量を固定して強めにすると、過冷却や除湿過多で電気が増えることもあります。まずはオートと微風を基本に、気流で体感を底上げするのがおすすめです。体感温度は風量や風向きで調整するという考え方は、電力会社の公式ガイドにも見られます。

※参考:東京電力

設定温度 風量 除湿の上手な付き合い方

設定温度を1度動かすだけで電気の使い方は大きく変わります。風の通り道を整えると、同じ温度でも快適さが変わります。除湿はモードの選び方が決め手です。

設定温度1度のちがい

一般的な環境では、設定温度を1度上げると消費電力量が下がる効果が見込めます。冷房は外気温と設定温度の差が大きいほど電力を使うため、必要以上に温度を下げないこと、体感は風量や風向きで調整することが勧められています。

※参考:経済産業省資源エネルギー庁

夜は外気が下がるので、同じ設定でも消費は自然に軽くなります。就寝時は温度と風量を少し緩めると、体への負担も減って睡眠の質も保ちやすくなります。

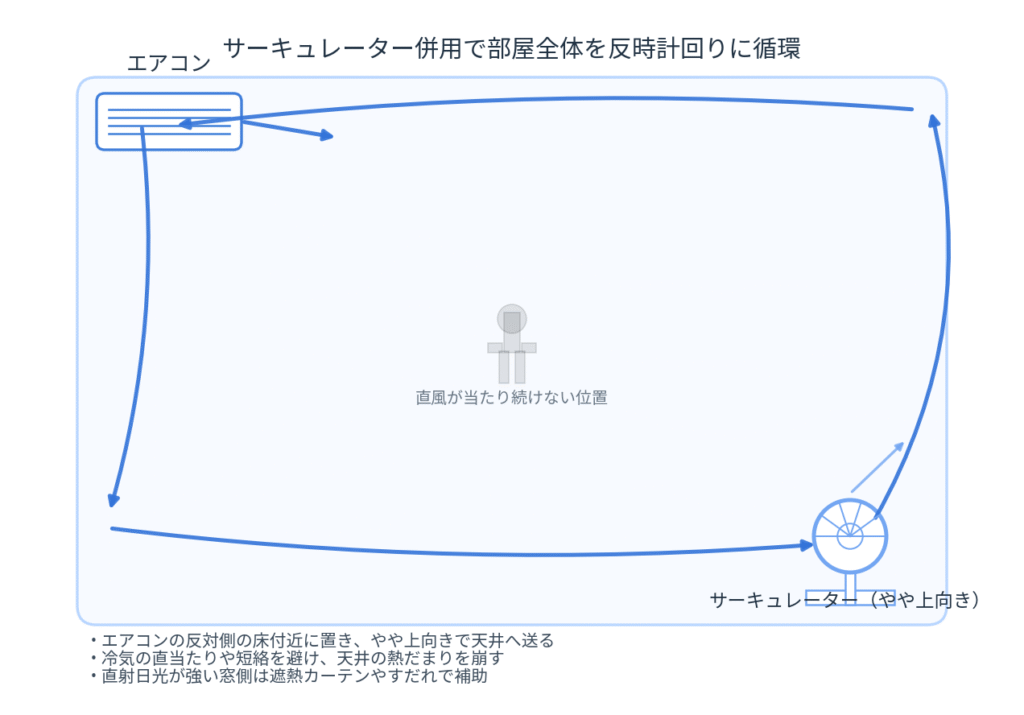

サーキュレーターと風の通り道

サーキュレーターはエアコンの反対側に置き、床近くから天井へ向けて送ると、天井付近の熱だまりが崩れて部屋全体が均一に涼しくなります。冷気がそのまま床へ落ちてきて人に当たり続けるような配置は避けましょう。室外機は吸い込みと吹き出しがふさがれていないかを確認し、直射日光が強い場所では日よけを工夫すると効率が上がります。サーキュレーターや扇風機の併用は、エアコンの効率向上に有効という整理が電力会社の情報でも示されています。

※参考:関西電力

図にすると伝わりやすく、上から見た間取りにエアコンを左上、サーキュレーターを右下に描き、床から天井へ向かう矢印で空気の流れを示すのが定番です。

除湿モードの選び方

弱冷房除湿は消費が比較的軽く、梅雨時や夜間のジメジメ対策に合います。再熱除湿は温度を下げずに湿度だけ下げられるメリットがある一方で、消費は大きめです。メーカーの説明でも、再熱除湿は冷房や弱冷房除湿に比べて電気代が高くなりやすいとされています。体調や衛生面の理由で必要な場面に絞って使い、常時オンは避けるのが無難です。

※参考:ダイキン

家の条件と暮らし方で変わる最適解

同じエアコンでも、家の断熱や窓の条件、暮らし方で答えが変わります。ここでは、自宅に合わせて現実的に運用するポイントをまとめます。

断熱と窓でここまで変わる

断熱等級が高い家は、止めている間の室温の上がり方がゆっくりです。結果として、再起動に必要な電気が少なくなります。まずは窓の対策から始めると効果が出やすいです。遮熱カーテンやブラインド、内窓、すきま風の対策などは、費用対効果が高いことが多いです。西日が強い部屋は午後のピークが上がりやすいので、遮蔽と気流の工夫で設定温度をむやみに下げないようにしましょう。

乳幼児やペットがいるとき

安全と快適のバランスを取ることが第一です。温度と湿度の目安を家庭内で共有し、極端な設定は避けます。留守番が必要な場合は、設定温度を少し緩めた連続運転にし、カメラやセンサーなどの見守りを組み合わせると安心です。直射日光が当たる場所やケージの近くで風が強く当たり続けないよう、レイアウトを調整しましょう。水分や万一の停電時の備えも、事前に話し合っておくと落ち着いて対応できます。

在宅ワーク中心のとき

午前中は外気が相対的に低いので、窓の開閉や遮蔽の使い分けで負荷を抑えられます。午後は遮熱カーテンやサーキュレーターを活用して、設定温度を下げすぎない運用にシフトします。会議や外出が続く時間帯は、タイマーやスマートリモコンを使った自動化が効果的です。複数台のエアコンがある場合は、同時に強く動かすのではなく、時間を少しずらしてピークを分散させると、ブレーカーの負担も軽くなります。

まとめ 今日からできる3つのこと

ここまでの内容を、今日すぐに実践できる形まで整理します。エアコンの使い方は細かいテクニックもありますが、基本を押さえるだけで電気代の不安は大きく減ります。エアコン 電気代 1ヶ月 つけっぱなしの悩みは、行動に置き換えると解決が早いです。

条件別の最終チェック

外出30分未満は維持、2〜3時間は家の条件で分岐、5時間以上は停止が基本です。設定温度は体感に無理のない範囲で上げ、気流で補います。再熱除湿の常用は避け、必要な場面だけ使います。窓と室外機の環境を整えると、同じ使い方でも電気の使い方が改善します。

まずやる3つの行動

一つ目はフィルター清掃と室外機まわりの確認です。これだけで無駄な電気を減らせます。二つ目はサーキュレーターの位置を見直し、設定温度を1度上げて体感を確かめることです。三つ目は家族で外出時間ごとの運転ルールを共有し、タイマーやスマートリモコンを設定することです。これで、冷房 つけっぱなし 電気代 1ヶ月のモヤモヤは、具体的な運用に変わります。

自宅に当てはめる簡単ステップ

機器のラベルで能力と年式を確認し、窓の方位と遮熱の状況を把握します。電気料金の明細で1kWh単価を確認し、ここで示した月間電力量のレンジに掛け合わせれば、だいたいの金額が出せます。除湿のモードはリモコン表示や取扱説明書で確認し、弱冷房除湿を基本にしつつ、必要な場面だけ再熱除湿を使います。時間帯別料金や電力会社の見える化サービスが使えるなら、ぜひ活用してください。数字で見えるようになると、家族の行動もそろいやすくなります。

※参考:東京電力

最後まで読んでいただきありがとうございます。この記事は、公開されている省エネ情報や電力料金、家電の公表値といった信頼できるデータに沿って、生活の感覚に寄せて整理しました。細かな条件の違いで金額は上下しますが、外出時間でざっくり決める、温度は上げて気流で補う、窓と室外機を整えるという三つの柱を守れば、エアコンの電気代の不安はぐっと小さくなります。ご家族の安心と快適を大切にしながら、今日からできるところから始めてみてください。

Silver Growth Studioでは暮らしに役立つ無料電力診断を実施しています。エアコンに関する質問も含め、日常利用している家電製品で消費量の多い要因と改善策をお伝えします。ぜひご利用ください。

<関連記事>